Amelanotic nodular malignant melanoma in a patient with a family history of skin cancers

- Authors: Snarskaya E.S.1, Olisova O.Y.1, Vasileva K.D.1

-

Affiliations:

- I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

- Issue: Vol 25, No 4 (2022)

- Pages: 261-268

- Section: DERMATO-ONCOLOGY

- Submitted: 05.10.2022

- Accepted: 01.11.2022

- Published: 29.11.2022

- URL: https://rjsvd.com/1560-9588/article/view/111571

- DOI: https://doi.org/10.17816/dv111571

- ID: 111571

Cite item

Full Text

Abstract

Amelanotic skin melanoma is the amelanotic or hypomelanotic subtype of nodular melanoma. Amelanotic melanoma accounts for almost 60% of completely unrecognized melanoma. Amelanototic melanomas may not have the classic features of other melanomas and are usually red or skin-colored and more symmetrical, so superficially spreading melanomas are more easily recognized by most healthcare professionals and even patients.

Today, the path of melanoma development associated with genetic predisposition is being considered, in particular, with an unfavorable oncological family history, which is characterized by the development of melanoma in areas of the body periodically exposed to insolation, such as the trunk and limbs. The mechanism underlying amelanosis is not fully understood. As in pigment analogs, amelanotic melanoma cells retain their melanin-producing ability due to the expression of tyrosinase and microphthalmia-associated transcription factor.

We present our own clinical case of the development of a rare amelanocytic nodular melanoma on the leg in a patient with a family history of cancer. The complexity of the presented clinical case lies in the clinical picture atypical for nodular melanoma, since the formation was not pigmented, which did not cause concern for the patient and doctors, since the clinical picture was more consistent with a typical pyogenic granuloma. The patient underwent a wide excision of the formation. Further examination ruled out tumor metastases. The patient received a course of prophylactic therapy with recombinant interferon alfa. There was no recurrence of the disease during 3 years of follow-up. No metastasis has been observed so far.

Keywords

Full Text

АКТУАЛЬНОСТЬ

Меланома кожи ― опухоль эктодермального происхождения, возникающая в результате злокачественной трансформации меланоцитов [1]. Меланома кожи ― наиболее агрессивный и непредсказуемый по течению тип опухолей, составляющий около 10% всех злокачественных опухолей кожи [2, 3]. Меланома является редким, однако наиболее летальным видом рака кожи (75% всех летальных исходов от рака кожи). Считается, что возникновение и прогрессирование заболевания связано с появлением ряда мутаций, повышающих чувствительность человека к ультрафиолету, усиливающих пролиферацию и дифференцировку клеток кожи, называемых меланоцитами.

Самые высокие уровни заболеваемости меланомой кожи отмечаются в США и Австралии ― до 20–40 случаев на 100 тыс. населения, в Европе ― 5–7 случаев на 100 тыс. населения [2, 4, 5]. В России в целом этот показатель несколько ниже (5,4 случая на 100 тыс. населения), однако, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 10 лет заболеваемость меланомой кожи в мире может увеличиться на 25%. Экспертная группа Американского объединённого комитета по раку AJCC Melanoma внесла несколько важных изменений в существующую седьмую версию AJCC классификации опухолей, узлов, метастазов (TNM) и критерии классификации меланомы [5]. Ключевыми изменениями в восьмом издании AJCC Cancer Staging Manual являются:

- измерения толщины опухоли, которые должны быть записаны с точностью до 0,1 мм, а не 0,01 мм;

- уточняются определения T1a и T1b (T1a, <0,8 мм без изъязвления; T1b, 0,8–1,0 мм с/без изъязвления или <0,8 мм с изъязвлением), при этом митотическая активность больше не является критерием категории Т;

- патологический (но не клинический) этап IA пересматривается с включением T1b N0 M0 (ранее патологическая стадия IB);

- дескрипторы N-категории «микроскопические» и «макроскопические» для метастазирования региональных узлов переопределяются как «клинически оккультные» и «клинически очевидные»;

- группы прогностического этапа III, основанные на критериях категорий N и Т (т.е. первичная толщина опухоли и изъязвление), увеличились с 3-й до 4-й подгрупп (этапы IIIA–IIID);

- пересмотрены определения N-подкатегорий с наличием микросателлитов, спутников или метастазов в пути, которые теперь классифицируются как N1c, N2c или N3c на основе количества связанных с опухолью региональных лимфатических узлов, если таковые имеются;

- дескрипторы добавляются к каждому обозначению подкатегории М1 для уровня лактатдегидрогеназы (повышение LDH больше не превышает ста- дии M1c);

- для метастазов центральной нервной системы добавляется новое обозначение ― M1d.

Этот основанный на фактических данных пересмотр системы стадий меланомы AJCC будет оптимизировать выбор тактики лечения пациентов и обеспечивать прогностические оценки [5].

Примерно в 5–12% случаев меланома встречается внутрисемейно, при этом указывается на аутосомно-доминантный тип наследования с неполной пенетрацией или на более сложный генетический механизм наследования меланомы. Ассоциация с хромосомой 9р21 отмечается в 50% семей с меланомами; первый ген восприимчивости к меланоме был установлен с помощью клонирования ― это ген опухолевого супрессора CDKN2A (ингибитор циклинзависимой киназы 2А). Позднее был установлен и второй ген, кодирующий клеточную пролиферацию, ― СDK4 (онкоген циклинзависимой киназы 4). Мутации в этих генах (CDKN2A и CDK4) составляют от 20 до 25% случаев повышенного риска заболеваемости в семьях. Известно, что цвет кожи и волос зависят от гена рецептора к меланокортину-1 (MC1R). Мутация в этом гене определяет наличие у человека рыжего цвета волос и очень бледной кожи [6–8]. Установлено, что та же мутация гена MC1R ответственна и за активацию молекулярного механизма, ведущего к развитию меланомы. Ген MC1R важен для защиты ДНК меланоцитов от повреждений, вызванных действием ультрафиолета. Дальнейшие эксперименты показали, что рецепторы гена MC1R способны связываться с геном PTEN, являющегося опухолевым супрессором. Ген MC1R при отсутствии белка PTEN активирует сигнальный путь PI3K/Akt, приводящий к развитию рака. В клетках, несущих мутантную форму гена MC1R, отвечающую за появление у человека рыжих волос и светлой кожи, белок PTEN начинает разрушаться под действием ультрафиолета B, что приводит к ослаблению защитной функции PTEN. Авторы также показали, что активация сигнального каскада PI3K/Akt вызывала усиленную пролиферацию меланоцитов, несущих мутацию MC1R-RHC. Прогрессированию заболевания способствует и одновременное присутствие мутаций в гене BRAF [8, 9], наличие диспластических невусов или меланомы в семейном анамнезе [6]. Кроме того, целый ряд эпигенетических причин может явиться предиктором развития меланомы кожи и других злокачественных новообразований кожи. Так, установлено, что в случае развития меланомы кожи на участках тела, не подверженных хроническому воздействию ультрафиолетового излучения, определяются мутации генов BRAF и NRAS, в то время как для меланомы, расположенной на участках кожи, подверженных частому воздействию ультрафиолетового излучения, мутации гена BRAF нехарактерны [8].

Согласно клинико-гистологической классификации, выделяют несколько морфологических типов меланомы [10]:

- поверхностно-распространяющаяся меланома возникает в виде плоского пятна различной окраски с характерными неправильными границами;

- злокачественная лентиго-меланома растёт медленно, тёмного, чёрного цвета с голубоватыми узелками;

- акральная лентигинозная меланома локализуется преимущественно на ладонях, подошвах или ногтевом ложе;

- узловая форма меланомы кожи отличается стремительным ростом.

Узловая форма меланомы развивается на четвёртом-пятом десятилетиях жизни и составляет около 15% всех меланом, занимая 2-е место по частоте и сложности в постановке диагноза. Амеланотическая меланома кожи представляет собой амеланотический или гипомеланотический подтип меланомы кожи, при макроскопическом исследовании или дерматоскопической оценке отсутствует пигмент или наблюдается небольшое количество пигмента, а при гистологическом исследовании отсутствует пигментация меланина. Механизм, лежащий в основе амеланоза, до конца не изучен. Как и в пигментных аналогах, клетки амеланотической меланомы сохраняют меланинобразующую способность благодаря экспрессии тирозиназы и микрофтальмия-ассоциированного транскрипционного фактора (microphthalmia-associated transcription factor, MITF). В образцах амеланотической меланомы наблюдается снижение экспрессии специфических ферментов образования меланина (таких как тирозиназа): это позволяет предположить, что амеланоз или гипомеланоз могут быть вследствие недостаточной активности или недостаточного количества тирозиназы. Увеличение числа копий в 8q24, мутации в генах MC1R b p14ARF также могут привести к амеланотической меланоме.

D.C. Whiteman и соавт. [2] предложили три основные клинические формы амеланотической меланомы:

- эритематозное пятно с изменениями эпидермиса на коже, подверженной воздействию солнца;

- дермальные бляшки телесного цвета без изменений эпидермиса;

- папулонодулярная форма.

Папулонодулярная форма составляет 58% случаев амеланотической меланомы [8, 11] и может проявляться изъязвлённым узлом или сосудистым поражением, а также имитировать пиогенную гранулёму или гемангиому [11].

Узловая меланома отличается быстрым ростом и плохим прогнозом, что обусловлено особенностями её развития: вертикальным ростом, отсутствием радиальной стадии и выраженной инвазии [12]. Клинически узловая меланома представляет собой округлый или овальный узел, плотноэластической консистенции, тёмно-коричневого или чёрного цвета, может иметь голубоватый оттенок, реже встречаются слабопигментированные или беспигментные узловые образования (амеланотическая меланома) с гладкой блестящей поверхностью, лишённой кожного рисунка. Небольшое образование размером 2–3 мм обычно располагается на неизменённой коже, активно увеличивается в размере в течение 2–4 мес, достигая 2–3 см в диаметре, приобретая вид узла, равномерно приподнятого над уровнем нормальной кожи; поверхность может быть бугристой и покрыта язвенными дефектами и/или вегетациями. На поздних стадиях на поверхности узловой меланомы спонтанно или при повреждении образуется участок изъязвления, покрывающийся корками и гнойным налётом, легко кровит. Узловая меланома может локализоваться на любом участке тела, но чаще на конечностях [12]. Особую трудность для диагностики представляют узловые беcпигментные меланомы, так как отсутствие пигмента в образовании не ассоциируется с меланомой, а клинически схоже с другими образованиями [13].

Амеланотическая меланома имеет разнообразные клинические проявления, при этом уровень ошибочной диагностики составляет до 89% [11]. H.Z. Gong и соавт. [11] обнаружили, что на долю амеланотической меланомы приходится почти 60% полностью не распознанной меланомы. Амеланотическую меланому в неакральных областях чаще всего ошибочно диагностируют как базальноклеточную карциному или доброкачественные меланоцитарные поражения, среди других ошибочных диагнозов ― плоскоклеточная карцинома, болезнь Боуэна, кератоакантома, себорейный кератоз, пиогенная гранулёма или гемангиома, дерматофиброма, экзема или дерматит и др. На акральных участках амеланотическую меланому часто ошибочно диагностируют как красный плоский лишай ногтей, онихомикоз, подногтевой узелок, хроническую паронихию, мозоли, острый подагрический артрит, опоясывающий лишай, бородавки, пролежни или диабетические язвы, пальцевую слизистую кисту, эккринную порому, сосудистую недостаточность или доброкачественные невусы. Другие редкие дифференциальные диагнозы включают телеангиэктатическую гранулёму, алопецию, эпидермоидную кисту, депигментный невус, кольцевидную гранулёму, клетки Меркеля [11].

Амеланотические меланомы могут имитировать многие доброкачественные или злокачественные состояния при отсутствии пигментации, и из-за ошибочной или отсроченной диагностики и возможной внутренней агрессивности их часто диагностируют на поздней стадии с плохим прогнозом. Клиницисты должны помнить о каждом потенциальном проявлении амеланотической меланомы и учитывать меланому при дифференциальной диагностике подозрительных поражений.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

О пациенте

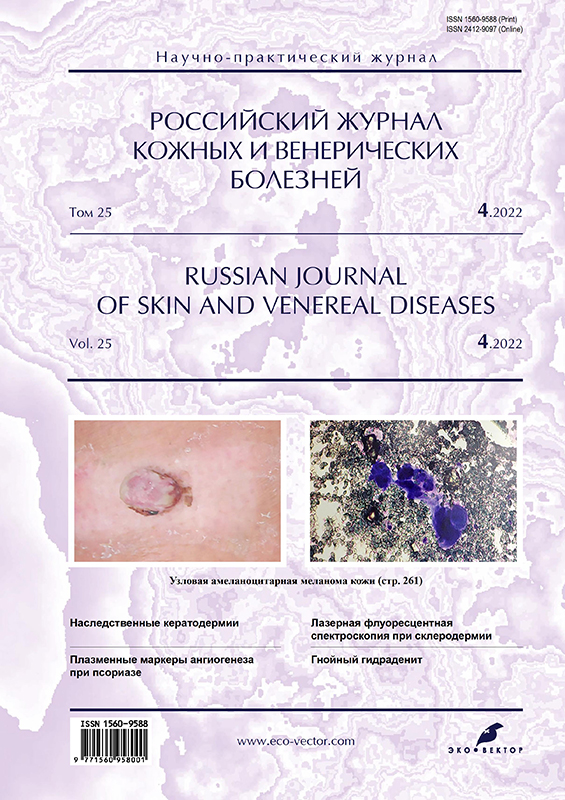

Пациентка К., 58 лет, обратилась с жалобами на наличие единичного очага в области правой голени (рис. 1).

Рис. 1. Пациентка К., 58 лет, узловая амеланоцитарная меланома кожи.

Fig. 1. Patient K., 58 years old, nodular melanocytic melanoma of the skin.

Анамнез заболевания. Образование появилось в период интенсивной солнечной инсоляции на отдыхе в Турции. Пациентка обратила внимание на появление небольшого образования размером 2–3 мм на задней поверхности кожи голени, которое было самостоятельно ею удалено. Место травмы было заклеено лейкопластырем от воздействия факторов внешней среды. В течение последующих нескольких недель пребывания на отдыхе в Турции больная отмечала быстрое увеличение в размерах образования в этой области, которое становилось похоже на узел. Субъективно отмечались умеренный зуд и болезненность в очаге. Пациентка обратилась к врачу только через 6 нед от момента появления образования, когда вернулась с отдыха. При осмотре был поставлен диагноз пиогенной гранулёмы и назначено лечение антибактериальными препаратами широкого спектра. Курс антибактериальной терапии был нерезультативен, узловой элемент на коже голени не регрессировал, а продолжал увеличиваться в объёме при нарастании ощущения болезненности и кровления при травматизации.

Наследственность: отец пациентки страдал множественными злокачественными эпителиальными неоплазиями кожи (базальноклеточный и метатипический рак кожи).

Сопутствующая патология: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь I степени.

Пациентка была госпитализирована в стационар для диагностики и лечения, где ей было проведено широкое иссечение очага с последующей гистологической верификацией образования. В результате цитологического и гистологического исследования была выявлена узловая беспигментная меланома кожи голени (рис. 2, 3).

Рис. 2. Цитологическая картина меланомы (окраска азуром/эозином, ×200).

Fig. 2. Cytological picture of melanoma (azur/eosin staining, ×200).

Рис. 3. Гистологическая картина меланомы (окраска гематоксилином и эозином, ×200).

Fig. 3. Histological picture of melanoma (staining with hematoxylin and eosin, ×200).

Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследования

Локальный статус: II фототип кожи по Фитцпатрику.

На заднебоковой поверхности внешне неизменённой кожи правой голени располагается округлое образование диаметром 2,5×2,3 см, которое представляет собой узел овальной формы, бледно-розового цвета, с сочной блестящей поверхностью, без кожного рисунка, плотноэластической консистенции. Узел равномерно приподнят над уровнем кожи на 2 мм, его центральная часть покрыта эрозивными дефектами, а по периферии ― тёмно-коричневыми корками и гнойным налётом, легко кровит. Кожа вокруг узла бледно-серого цвета, так как очаг был заклеен лейкопластырем от воздействия инсоляции (см. рис. 1). Периферические лимфатические узлы не увеличены, при пальпации безболезненные.

Цитологическая картина представлена эпителиальными клетками с крупными ядрами и эозинофильными ядрышками, с выраженной ядерной атипией и многочисленными митозами. Воспалительный инфильтрат выражен слабо и наблюдается лишь в латеральных участках (см. рис. 2).

Гистологическая картина характеризуется распространением опухолевых клеток в сосочковый, сетчатый слои дермы и глубже, а также отсутствием предшествующего радикального роста. В периферических отделах узла поражение эпидермиса распространяется не далее трёх эпидермальных выростов за пределами опухоли (см. рис. 3).

Визуализируются небольшие, умеренно полиморфные опухолевые меланоциты, которые имеют ядра различной интенсивности окраски овальной и округлой формы, узкий ободок розоватой цитоплазмы. Виден также субэпидермальный инфильтрированный рост атипичных меланоцитов в виде крупноальвеолярных скоплений. Толщина по Бреслоу 2,9 мм, митоз 8 мм2. Белки-биомаркеры меланомы S100 и SOX-10 обнаружены с помощью иммуноферментного анализа.

Дифференциальный диагноз. Узловую меланому следует дифференцировать с кератоакантомой, пиогенной гранулёмой, нодулярной формой базальноклеточного рака кожи, ангиокератомой, гемангиомой, голубым невусом, невусом Шпица, доброкачественными меланоцитарными невусами, растущими в виде узла, себорейным кератозом, солнечным лентиго, болезнью Боуэна.

Лечение и прогноз

Пациентке проведено дополнительное обследование с целью исключения метастазов опухоли. Метастазы не обнаружены. Проведён курс противорецидивной терапии препаратом рекомбинантного интерферона альфа.

Диспансерное наблюдение за пациенткой ведётся в течение 3 лет, рецидива не отмечено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, сложность представленного клинического случая состоит в нетипичной для узловой меланомы клинической картине, так как образование не было пигментированным, что не вызывало опасений у пациентки и врачей, поскольку клиническая картина в большей степени соответствовала типичной пиогенной гранулёме. Обращает на себя внимание скомпрометированный семейный анамнез пациентки, из которого известно, что отец страдал множественными злокачественными эпителиальными неоплазиями кожи, что и стало поводом для проявления онкологической настороженности и широкого иссечения образования с захватом окружающих тканей с целью последующей гистологической верификации образования.

Таким образом, в данном клиническом примере имелись только два настораживающих обстоятельства: стремительный рост образования до размеров узла в течение нескольких недель и данные анамнеза пациентки с указанием на семейный онкологический анамнез. Диагноз амеланоцитарной узловой меланомы был поставлен только на основании данных патоморфологических исследований, что позволило определить тактику и объём лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях предупреждения развития меланомы следует проводить анализ генетического профиля больного с указанием на семейные случаи развития опухолей кожи, что поможет выявить определённые предикторные факторы развития патологии и предусмотреть назначение профилактических мероприятий, позволяющих минимизировать риски развития патологии, в частности рекомендовать регулярное применение фотозащитных препаратов от агрессивного влияния ультрафиолетового излучения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.

Вклад авторов. Авторы внесли равноценный вклад в работу и подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы).

Согласие пациента. Пациент добровольно подписал информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме в журнале «Российский журнал кожных и венерических болезней».

ADDITIONAL INFORMATION

Funding source. This work was not supported by any external sources of funding.

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

Authors’ contribution. The authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis of literature, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.

Patients permission. The patient voluntarily signed an informed consent to the publication of personal medical information in depersonalized form in the journal “Russian journal of skin and venereal diseases”.

About the authors

Elena S. Snarskaya

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Author for correspondence.

Email: snarskaya-dok@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-7968-7663

SPIN-code: 3785-7859

MD, Dr. Sci. (Med.), Professor

Russian Federation, MoscowOlga Yu. Olisova

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Email: olisovaolga@mail.ru

ORCID iD: 0000-0003-2482-1754

SPIN-code: 2500-7989

MD, Dr. Sci. (Med.), Professor, Corresponding Member Russian Academy of Sciences

Russian Federation, MoscowKseniya D. Vasileva

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Email: kseniya07101988@mail.ru

ORCID iD: 0000-0001-8693-9622

SPIN-code: 5834-5044

Russian Federation, Moscow

References

- Howlader N, Noone AM, Krapcho M. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2010, National Cancer Institute. Bethesda, 2012. Available from: https://seer.cancer.gov/csr/previous.html. Accessed: 15.03.2022.

- Whiteman DC, Watt P, Purdie DM, et al. Melanocytic nevi, solar keratoses, and divergent pathways to cutaneous melanoma. J Natl Cancer Inst. 2003;95(11):806–812. doi: 10.1093/jnci/95.11.806

- Cho E, Rosner BA, Feskanich D, Colditz GA. Risk factors and individual probabilities of melanoma for whites. J Clin Oncol. 2005;23(12):2669–2675. doi: 10.1200/JCO.2005.11.108

- Whiteman DC, Green AC, Olsen CM. The growing burden of invasive melanoma: projections of incidence rates and numbers of new cases in six susceptible populations through 2031. J Invest Dermatol. 2016;136(6):1161–1171. doi: 10.1016/j.jid.2016.01.035

- Gershenwald JE, Scolyer RA, Hess KR, еt al. Melanoma staging: evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin. 2017;67(6):472–492. doi: 10.3322/caac.21409

- Watts CG, Madronio C, Morton RL, еt al. Clinical features associated with individuals at higher risk of melanoma: a population-based study. JAMA Dermatol. 2017;153(1):23–29. doi: 10.1001/jamadermatol.2016.3327

- Khaled M, Levy C, Fisher DE. Control of melanocyte differentiation by a MIFT ― PDE4D3 homeostatic circuit. Genes Dev. 2010;24(20):2276–2281. doi: 10.1101/gad.1937710

- Cao J, Wan L, Hacker E, еt al. MC1R is a potent regulator of PTEN after UV exposure in melanocytes. Mol Cell. 2013;51(4):409–422. doi: 10.1016/j.molcel.2013.08.010

- Shin TM, Etzkorn JR, Sobanko JF, еt al. Clinical factors associated with subclinical spread of in situ melanoma. J Am Acad Dermatol. 2017;76(4):707–713. doi: 10.1016/j.jaad.2016.10.049

- Crotty K, McCarty S, Mihm MC, еt al. The histological diagnosis and classification of melanoma. In: Textbook of melanoma: pathology, diagnosis and management 1st edition. Ed by J.F. Tompson, D.L. Morton, B.B.R. Kroon. London, New York; 2004. 704 р.

- Gong HZ, Zheng HY, Li J. Amelanotic melanoma. Melanoma Res. 2019;29(3):221–230. doi: 10.1097/CMR.0000000000000571

- Childs MD. Nonivasive cene expression testing in amelonotic melanoma. JAMA Dermatol. 2018;154(2):223–224. doi: 10.1001/jamadermatol.2017.4773

- Brown CK, Kirkwood JM. Medical management of melanoma. Surg Clin North Am. 2003;83(2):283–322, viii. doi: 10.1016/S0039-6109(02)00187-1

Supplementary files