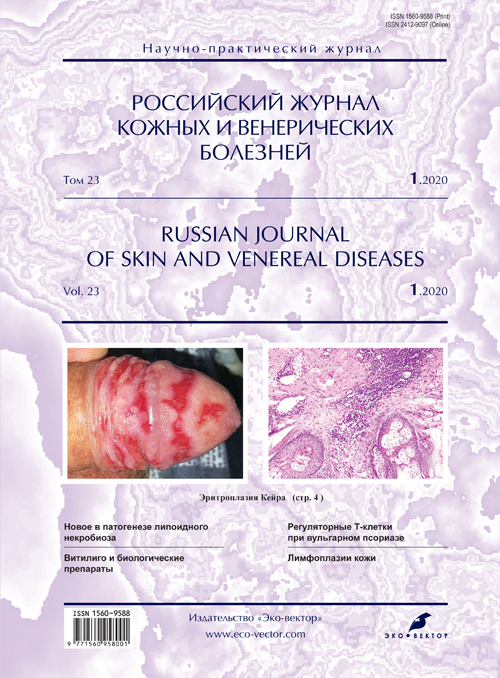

Erythroplasia of Queyrat: modern aspects of diagnosis and treatment

- Authors: Dubensky V.V.1, Dubensky V.V.1, Nekrasova E.G.1, Muravyova E.S.1

-

Affiliations:

- Tver State Medical University

- Issue: Vol 23, No 1 (2020)

- Pages: 4-11

- Section: DERMATO-ONCOLOGY

- Submitted: 21.07.2020

- Accepted: 21.07.2020

- Published: 15.02.2020

- URL: https://rjsvd.com/1560-9588/article/view/36170

- DOI: https://doi.org/10.17816/dv202014-11

- ID: 36170

Cite item

Full Text

Abstract

This paper presents the current data regarding the epidemiology, risk factors, diagnosis, clinical manifestations, and treatment of Erythroplasia of Queyrat (EQ). The possibility of using photodynamic therapy (PDT) for EQ is analyzed, and clinical observation of a patient with EQ who underwent PDT with an external gel photosensitizer based on E6 chloride is described.

Full Text

Значительное число заболеваний кожи и инфекции, предаваемые половым путем, могут поражать, кроме других областей, головку полового члена и внутренний листок крайней плоти. Это возможно при псориазе, красном плоском лишае, склероатрофическом лихене, кандидозе, плазмоклеточном баланопостите Зоона, многоформной экссудативной эритеме, фиксированной токсикодермии, герпесе, аногенитальных бородавках, сифилисе первичном и вторичном, а также при плоскоклеточном раке, болезни Боуэна и эритроплазии Кейра (ЭК) [1–5]. Сходство в клинической картине дерматологических заболеваний, предраков и рака полового члена, а также отсутствие онконастороженности нередко приводят к поздней диагностике ЭК и ее трансформации в плоскоклеточный рак полового члена [1–11].

Эритроплазия Кейра (Д.07.4 по МКБ-10) – это поверхностная форма плоскоклеточного рака полового члена (in situ), исходит и развивается в плоском эпителии и не проникает в подлежащие слои дермы [1–3, 8, 11]. Имеются указания на возможность (в 20–40%) трансформации ЭК в инвазивный плоскоклеточный рак с дальнейшим метастазированием в близлежащие лимфатические узлы [1, 2, 9].

Первое описание как “erythroplasie du gland” было сделано L. Queyrat в 1911 г., в дальнейшем – Дарье как “epitelioma velvetica” (папиллярная эпителиома) [1, 2, 12, 13].

Эпидемиология и факторы риска

По данным литературы, возраст развития ЭК варьирует от 20 до 80 лет, возникает преимущественно в интервале 30–70 или 40–50 лет [1, 2, 8, 12, 13].

К факторам риска развития ЭК относятся необрезанная крайняя плоть, травматизация (механическая, термическая, скопление смегмы), хроническое рецидивирующее течение генитального герпеса, инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) типами 8, 16, 39, 51, наличие или лечение аногенитальных бородавок в прошлом, инфекция вирусом иммунодефицита человека [1, 2, 6, 9, 14].

Клинические проявления и течение ЭК

В цитируемой иностранной литературе первичные проявления ЭК описываются как «эритема», «солитарная бляшка», «бляшка» или «очаг» [1, 2, 6, 9]. Нам представляется, что в данном случае имеются определенные сложности трактовки, связанные с переводом и принятой в различных странах дерматологической терминологией.

Применительно к подходам, принятым в отечественной дерматовенерологии, первичный морфологический элемент при ЭК – папула. То, что это именно узелок, подтверждается наличием плоской формы, плотноватой консистенцией. Кроме того, элемент не исчезает при капилляроспазме, вызванном витропрессией, что было бы свойственно пятну (эритеме), а при морфологическом (гистологическом) исследовании определяются явления акантоза и инфильтраты из лимфоцитов, плазматических и других клеток в дерме [1–4, 13, 15]. Локализация ЭК – головка полового члена, область губок наружного отверстия уретры, венечной бороздки и внутренний листок крайней плоти. Появляется одна или несколько папул, чаще небольших размеров – от лентикулярных до нумулярных. В начале папулы ограничены, в дальнейшем приобретают склонность к периферическому росту и слиянию. При этом процесс диффузно захватывает значительную часть или всю головку полового члена (glans penis) и крайнюю плоть. Окраска элементов интенсивно красная, с блестящей, глянцевой поверхностью. С течением времени качество поверхности меняется – могут появляться участки белесовато-пленочного налета или «бархатистой» (velvetica) поверхности [1–6, 8–13]. Субъективные ощущения сводятся к наличию зуда и незначительного жжения в месте поражения; их интенсивность может усиливаться при обнажении головки, а также при пальпации и во время фрикций при половом акте (coituse).

Осложнения

При длительном течении заболевания вследствие диагностических ошибок, повлекших неадекватное лечение, у 10–40% больных возможна трансформация в инвазивную форму плоскоклеточного рака полового члена. Признаками трансформации являются увеличение участков с «бархатистой» поверхностью, экспансивный периферический рост элементов, увеличение инфильтрации, изъязвление с легкой кровоточивостью, наличие гнойных и/или геморрагических корок; у 20–40% больных регистрируются первичные лимфогенные метастазы в паховой области. Локальная болезненность приобретает постоянный характер и усиливается при перемещении крайней плоти [1, 2, 7, 9, 11, 15].

Диагностика

Для скрининга цервикальных дисплазий у женщин и рака шейки матки in situ широко используются цитологические исследования [3, 4]. Вопрос об использовании цитологического метода диагностики с определением степени дисплазии при ЭК у мужчин в настоящее время остается открытым. Для верификации диагноза ЭК проводят морфологическое исследование. При гистологическом исследовании выявляются акантоз с удлинением и утолщением эпидермальных отростков, гиперкератоз, очаговый паракератоз; базальный слой сохранен без особых изменений. Клетки шиповатого слоя располагаются беспорядочно, многие из них резко атипичны и содержат большое гиперхромное ядро. Обнаруживаются крупные многоядерные клетки с интенсивно окрашенными ядрами. Некоторые клетки вакуолизированы; встречаются признаки митоза. В строме – выраженный инфильтрат из лимфоцитов и плазматических клеток. Капилляры дермы расширены [1–4, 6, 9, 16]. Дифференциальную диагностику проводят с болезнью Боуэна, экстрамаммарной болезнью Педжета, ограниченным плазмоцитарным баланопоститом Зоона, инвазивной формой плоскоклеточного рака. Имеются отдельные сообщения об успешном применении флюоресцентной диагностики ЭК с аминолевулиновой кислотой в качестве флюоресцирующего средства. При этом регистрируется ярко-красное свечение опухолевых очагов, что позволяет уточнить границы и размеры новообразования [9, 14, 17, 18].

С целью исключения триггерных факторов больных ЭК обследуют с помощью полимеразной цепной реакции на наличие таких сопутствующих инфекций, предаваемых половым путем, как грибки Candida spр., ВПГ-2, ВПЧ 8, 16, 39, 51-го типов [1, 2, 6, 9]. Для выявления лимфогенных метастазов проводят ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов [1, 2, 6–11].

Лечение, профилактика, прогноз

Профилактика при ЭК предполагает ряд мероприятий, применение которых должно способствовать снижению частоты ее возникновения – это обрезание крайней плоти, тщательная интимная гигиена, устранение других триггеров (см. раздел «Эпидемиология и факторы риска»). При последующем (диспансерном) наблюдении необходимо проводить клинический осмотр и ультразвуковое исследование лимфатических узлов [1, 2, 6, 9–11].

Исторически сложившимся основным методом лечения рака полового члена является хирургическое. Возможны различные его варианты – от пенэктомии до органосохраняющего иссечения новообразования. Выбор оптимального объема хирургического вмешательства может зависеть от величины органа, места расположения опухоли, ее размеров, глубины инвазии и степени дифференцировки [1, 2, 7, 9, 15]. При этом необходимо учитывать, что пенэктомия является калечащей операцией с сильнейшими психотравматическими последствиями. Накоплен достаточный опыт абляции ЭК с помощью СО2-лазеров. Имеются сообщения об эффективной криодеструкции жидким азотом (с повторными курсами), химической деструкции с наружным применением цитостатических средств – 5% 5-фторурациловой, 30% проспидиновой мази, имиквимода. Деструкцию, как правило, проводят с использованием инфильтративной анестезии, и требуется последующее применение топических антисептических и ранозаживляющих средств [1, 2, 9]. В исключительных случаях альтернативным методом является лучевая терапия, при которой используют рентгеновское излучение низкого напряжения (40–60 Гр, фракциями в разовых дозах по 3–5 Гр, 20 кВ) [1, 2, 9].

В настоящее время сложилось доказательное мнение, что электрокоагуляция и химиодеструкция не могут быть использованы для лечения больных ЭК, так как их применение сопровождается большим числом воспалительных и трофических осложнений, ввследствие чего легко пропустить трансформацию в инвазивную карциному [1, 2].

В последние годы появились сообщения об эффективном применении различных вариантов фотодинамической терапии (ФДТ) с системной и наружной фотосенсибилизацией [1, 2, 6, 9, 14, 17–23]. ФДТ относится к органосберегающим и перспективным методам лечения, однако отсутствуют указания на международные исследования, соответствующие высокой степени доказательности [1, 2].

Метод ФДТ основан на применении фотосенсибилизаторов (ФС; веществ, чувствительных к свету) и низкоинтенсивного лазерного излучения или источника света на основе сверхярких диодов с длиной волны, при которой происходит максимальное поглощение ФС. Фотодинамический эффект состоит из трех последовательных этапов – активации ФС под действием источника света; химической реакции активированного ФС с образованием активных (в том числе синглетных) форм кислорода внутри клетки-мишени и ее ответа; реакции «хозяина» (ответ окружающей ткани). Возникающая в результате фотодинамической реакции цитотоксичность приводит к некрозу (с разрушением клеточной стенки) или апоптозу клетки-мишени с окислительной деструкцией митохондрий. К клеткам-мишеням относятся видоизмененные клетки ткани, утратившие дифференцировку, обладающие повышенной митотической активностью, с дефицитом внешних мембран и внутриклеточных органелл. Реакция организма заключается в удалении остатков клеточных структур при апоптозе или в воспалительной реакции при удалении поврежденных клеток в результате некроза и восстановления окружающих тканей [14, 17–19, 24–28].

ФДТ как органосберегающая методика быстро завоевала свое место в онкологии для лечения рака различной локализации, в том числе и его кожных форм [6, 9, 14]. Ограничением применения методики ФДТ длительное время являлась необходимость парентерального введения ФС, а также системного наркоза и, соответственно, госпитализации больного: примером может стать ФДТ с гемопорфирином, фотофрином II и Фотосенсом [14, 17, 18, 24, 25]. В последние годы появились сообщения об эффективности ФДТ с наружными гелями на основе аминолевулиновой и метиламинолевулиновой кислот [6, 9, 17, 18, 20–22]. Однако некоторые методики, сопровождающиеся высокой энергетической нагрузкой (до 150 дж/см²), также требуют госпитализации и наркоза [9, 14, 18]. Одной из важнейших задач развития ФДТ является разработка ФС, обладающих хорошим накопительным эффектом, низкой фототоксичностью и быстрым выведением из организма. В последние десятилетия была разработана и успешно использована технология извлечения из органического сырья трисмеглуминовой соли хлорина Е6. Это мощный ФС с полосой поглощения в красном спектре с длиной волны 660 ± 2 нм и высокой пенетрационной способностью, что позволяет проникать в кожу при наружном нанесении на глубину до 7 мм. На его основе созданы ФС нового поколения – Фотохлорин и Фотодитазин, что дает возможность применения ФДТ в дневном стационаре и амбулаторно [6, 14, 17, 18, 23, 29].

Наш опыт включает наблюдение за 9 больными ЭК в возрасте от 24 до 62 лет (средний возраст 40 ± 11 лет) в период 2015–2020 гг., из них 4 страдали системным заболеванием – сахарным диабетом 2-го типа с метаболическим синдромом. У всех больных сохранена крайняя плоть. При дополнительном обследовании выявлены сопутствующие заболевания урогенитальной сферы: хронический простатит – у 4, доброкачественная гиперплазия предстательной железы – у 3, в анамнезе кандидозный баланопостит – у 3, баланопостит, обусловленный гарднереллами, – у 1, генитальный герпес – у 1, уретриты, вызванные хламидиями, уреаплазмами, – у 2.

Локализация высыпаний у 2 больных была на головке полового члена (при этом у одного с распространением на губки наружного отверстия уретры), на венечной бороздке крайней плоти – у 7 (рис. 1, а–г).

Рис. 1. Клинические особенности эритроплазии Кейра. а – линейно расположенные папулы на головке и венечной бороздке, пленочный налет; б – диффузное поражение головки и внутреннего листка крайней плоти; в – начальные проявления эритроплазии Кейра на головке и крайней плоти: поверхностные глянцевидные элементы; г – диффузное поражение головки с распространением на венечную бороздку, выраженный пленочный налет.

Больные получали системно бетаметазона дипропионат, на курс 3 инъекции, наружно – метилпреднизолона ацепонат или клобетазол в виде мази. Системное лечение проводили по мере рецидивирования высыпаний ЭК 1–2 раза в год, наружное – в течение 1–2 мес до разрешения высыпаний. В период 2018–2020 гг. 4 больных получали в комплексном лечении курсы ФДТ с гелем, ФС – Фотодитазин.

Гель Фотодитазин (димеглюмин хлорин Е6; регистрационное удостоверение № ФСР 2012/130043 от 23.02.2012) рекомендован для применения в онкологии как средство «L 01 XD: сенсибилизирующие препараты, используемые для фотодинамической (лучевой) терапии»; фармакологическая группа – «Другие противоопухолевые препараты». Спектр применения: различные формы рака, в том числе злокачественные образования вульвы – плоскоклеточный рак (шифр С.512 по МКБ-10). При аппликационном нанесении препарата в виде 0,5% геля он способен быстро и в большой концентрации пенетрировать в пораженную ткань, накапливаться в ней без взаимодействия с окружающими тканями. Возможность активной субстанции геля захватывать подводимую световую энергию в диапазоне 660 ± 2 нм, направлять ее в измененные тканевые структуры предотвращает внутритканевое диффузное расслоение пучка света, что способствует более глубокому световому воздействию и предупреждает возникновение локальной гипертермии здоровых тканей и боли во время процедуры, а быстрое выведение после аппликации не приводит к фототоксичности [14, 17, 23, 25, 29].

Приводим клинический пример применения ФДТ с наружным гелем-фотосенсибилизатором (димеглюмин хлорин Е6) у одного из 9 наблюдаемых с эритроплазией Кейра головки и внутреннего листка крайней плоти полового члена.

Больной С., 43 года, 28.05.2018 обратился к врачу-дерматовенерологу поликлиники ООО «Профессорская клиника» г. Твери (клиническая база кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии Тверского ГМУ Минздрава России) с жалобами на высыпания на половом члене в течение 2 мес. Высыпания сопровождались незначительной болезненностью при туалете и механическом сдвигании крайней плоти. Ранее больной без эффекта лечился у уролога и дерматовенеролога в клиниках г. Твери по поводу кандидозного баланопостита и «неспецифического» баланопостита. При клиническом осмотре: папулезные высыпания на головке полового члена и внутреннем листке крайней плоти залегают на фоне неизмененной кожи, с четкими границами, неправильных очертаний, размером от лентикулярных до нумулярных. Поверхность ярко-красного цвета, блестящая, глянцевая; по периферии – края несколько приподняты. Пальпация слабоболезненная, движение крайней плоти болезненное; консистенция папул – плотноватая (рис. 2, а, б). Органы мошонки без патологии. Регионарные (паховые) лимфатические узлы не пальпируются.

Рис. 2. Больной С., 43 года. Эритроплазия Кейра. Поражение головки и внутреннего листка крайней плоти. а – клиническая картина при поступлении; цирцинарные папулезные элементы; б – «лакированные» папулы, симулирующие эрозивные дефекты; в – через 3 нед от начала лечения.

Дополнительные исследования. С поверхности элементов на головке и крайней плоти, а также из уретры взяты соскобы, материал исследован методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени: трихомонады, грибы Candida spp., ВПГ-2, ВПЧ-8, -16, -39, -51, хламидии, уреаплазмы не обнаружены.

При ультразвуковом исследовании: трансректально – явления хронического простатита; лимфатические паховые узлы не увеличены. Гистологическое исследование: неравномерный акантоз, участки гипер- и паракератоза; многоядерные атипичные клетки с вакуолизированной цитоплазмой, гиперхромированными ядрами, с признаками митозов. В дерме обнаружено расширение сосудов, лимфоцитарные инфильтраты с плазматическими клетками (рис. 3).

Рис. 3. Тот же больной. Гистологическая картина биоптата кожи с края поражения. Наблюдаются неравномерный акантоз, гипер- и паракератоз, многоядерные атипичные клетки с митозами; в дерме – периваскулярные инфильтраты с плазматическими клетками, сосуды расширены.

Заключение: морфологическая картина соответствует эритроплазии Кейра (carcinoma in situ).

Больному назначено системное противовоспалительное лечение: бетаметазона дипропионат внутримышечно по 1 мл в 7 дней, на курс 3 инъекции. На область поражения ЭК проводили инфракрасное облучение в диапазоне 660 ± 2 нм, интенсивностью 50 Дж/см² с помощью лазерного аппарата «Латус-Т» (регистрационный № ФСР 2010/09207, Россия) с предварительным нанесением геля ФС на основе хлорина Е6 (димеглюмин хлорин Е6).

Методика проведения ФТД. Головку и внутренний листок крайней плоти очищают с помощью влажной салфетки с физиологическим раствором, высушивают сухой салфеткой и на очаг поражения тонким слоем наносят гель ФС Фотодитазин; экспозиция геля – 10 мин [29]. Далее гель снимают салфеткой с физиологическим раствором, и поверхность вновь высушивают сухой салфеткой. Пораженный участок подвергается воздействию источника света в инфракрасном спектре с длиной волны 660 нм, энергетическим воздействием 50 Дж/см² в течение 10 мин [29]. Процедуры повторяли с кратностью 1 раз в 7 дней, на курс 5 процедур. Наружно на проявления ЭК в промежутках между сеансами ФДТ, наносили мазь с клобетазолом. Далее, после регресса высыпаний, проводили поддерживающую ФДТ 1 раз в мес (5 процедур), наружно использовали мазь, содержащую метилпреднизолона ацетат. Полный регресс высыпаний у больного отмечен через 2 нед, восстановление цвета и эластичности кожи – через 3 нед (см. рис. 2, в). Дальнейшее наблюдение за больным в течение 18 мес указало на стойкое излечение ЭК.

Таким образом, наблюдение за 9 больными ЭК в возрасте от 24 до 62 лет (средний возраст 40 ± 11 лет) указывает на более ранний возраст возникновения данного заболевания.

Наличие в анамнезе перенесенных баланопоститов кандидозной этиологии (у больных сахарным диабетом) и вследствии гарднерелеза указывает на дополнительные факторы риска развития ЭК.

Данные литературы и собственный опыт успешного лечения ЭК указывают на перспективность применения ФДТ при неинвазивной эритроплазии Кейра в условиях дневного стационара и при амбулаторном лечении.

Применение для ФДТ наружного геля ФС на основе хлорина Е6 (димеглюмина хлорина) способствовало его усиленной пенетрации в ткани, сокращению экспозиции на коже, повышению эффективности метода. Процедура не сопровождается фототоксичностью, локальным воспалением и болью и, соответственно, не требует анестезии и дополнительного местного противовоспалительного и репаративного воздействия.

Для улучшения прогноза при ЭК необходимы дополнительные профилактические мероприятия: удаление крайней плоти, клиническое наблюдение за больным после лечения, ультразвуковое исследование регионарных (паховых) лимфатических узлов.

About the authors

V. V. Dubensky

Tver State Medical University

Author for correspondence.

Email: nekrasova-7@mail.ru

ORCID iD: 0000-0003-2674-1096

Department of Dermatovenerogy and Cosmetology

Russian Federation, Tver, 170642V. V. Dubensky

Tver State Medical University

Email: nekrasova-7@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-5583-928X

Department of Dermatovenerogy and Cosmetology

Russian Federation, Tver, 170642E. G. Nekrasova

Tver State Medical University

Email: nekrasova-7@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-2805-6749

Department of Dermatovenerogy and Cosmetology

Russian Federation, Tver, 170642E. S. Muravyova

Tver State Medical University

Email: nekrasova-7@mail.ru

Department of Dermatovenerogy and Cosmetology

Russian Federation, Tver, 170642References

- Кацамбас А.Д., Лотти Т.М. Европейское руководство по лечению дерматологических болезней. Пер. с англ. 3-е изд. М.: МЕДпресс-информ; 2014.

- Вольф К., Голдсмит Л.А., Стивен И., Кац С.И. и др. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Пер с англ. М.: изд. Панфилова; БИНОМ; 2012.

- Дубенский В.В., Вавилов А.М., Гармонов А.А., Дубенский Вл.В. Опухоли кожи. В кн.: Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С., ред. Клиническая дерматовенерология. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009. т. 2.

- Дубенский В.В., Дубенский Вл.В. Опухоли кожи. В кн.: Бутов Ю.С., Скрипкин Ю.К., Иванов О.Л., ред. Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2017: 772-805.

- Ламоткин И.А. Опухоли и опухолеподобные поражения кожи: Атлас. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 2006: 60-1.

- Василевская Е.А., Варданян К.Л., Дзыбова Э.М. Опыт применения фотодинамической терапии с метиламинолевулиновой кислотой при эритроплазии Кейра. Клиническая дерматология и венерология. 2015; (5): 98-103.

- Замятин О.А., Каприн А.Д., Подшивалов А.В. и др. Опыт лечения рака полового члена. Андрология и генитальная хирургия. 2001; (1): 96.

- Micali G., Nasca M.R., Innocenzi D., Schwartz R.A. Penile cancer. J. Am. Acad. Dermatol. 2006; 54(3): 369-91.

- Филоненко Е.Г., Каприн А.Д., Алексеев Б.Я., Углова А.Н. Клиническое наблюдение успешной фотодинамической терапии больного с эритроплазией Кейра. Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. 2014; (2): 28-30.

- Gerber G.S. Carcinoma in situ of the penis. J. Urol. 1994; 151(4): 829-33.

- Kaye V., Zhang G., Dehner L.P., Fraley E.E. Carcinoma in situ of penis. Is distinction between erythroplasia of Queyrat and Bowenʹs disease relevant? Urilogy. 1990; 36(6): 479-82.

- Schulze K., Schwartz R.A., Lambert W.C. Erythroplasia of Queyrat. Am. Fam. Physician. 1984; 29(4): 185-6.

- Коляденко В.Г., Лисовский Н.М., Шанько А.М., Головченко Д.Я. Эритроплазия Кейра. Вестник дерматологии и венерологии. 1979; (12): 32-5.

- Лапченко А.С. Фотодинамическая терапия. Области применения и перспективы развития в отоларингологии. Вестник оториноларингологии. 2015; 80(6): 4-9.

- Emerson R.E., Ulbright T.M., Eble J.N., Geary W.A., Eckert G.J., Cheng L. Predicting cancer progression in patients with penile sguamous cell carcinoma: the importance of depth of invasion and vascular invasion. Mod. Pathol. 2001; 14(10): 963-8.

- Цветкова Г.М., Мордовцев В.Н. Патоморфологическая диагностика заболеваний кожи. М.: Медицина; 1986.

- Странадко Е.Ф. Основные этапы фотодинамической терапии в России. Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. 2015; (1): 3-10.

- Голдман М.П., ред. Фотодинамическая терапия. Пер. с англ. М.: Рид Элсивер, Практическая медицина; 2010.

- Canti G., De Simone A., Korbelik M. Photodynamic therapy and the immune system in experimental oncology. Photochem. Photobiol. Sci. 2002;1(1): 79-80.

- Fai D., Romano I., Cassano N., Vena G.A. Methyl-aminolevulinate photodynamic for the treatment of erythroplasia of Queyrat in 23 patients. J. Dermatol. Treat. 2012; 23(5): 330-2.

- Feldmeyer L., Krausz-Enderlin V., Tondury B., Hafner J., French L.E., Hofbauer G.F. Methyl-aminolaevulinic acid photodynamic therapy in the treatment of erythroplasia of Queyrat. Dermatology. 2011; 223(1): 52-6.

- Stablts G.L., Stringer M.R., Robinson D.J., Ash D.V. Erythroplasia of Queyrat treated by topical aminolaevulinic acid photodynamic therapy. Br. J. Dermatol. 1999; 140(3): 514-7.

- Torchinov A.M., Umakhanova M.M., Duvansky R.A., Duvansky V.A., Aubekirova M.A., Saddulayeva E.T. Photodynamic therapy of back-ground and precancerous diseases of uterine cervix with photosensitizers of chlorine raw. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy.2008; 5(Suppl. 1): 45-6.

- Гейниц А.В., Сорокатый А.Е., Ягудаев Д.М., Тухманов Р.С. Фотодинамическая терапия. История создания метода и механизмы. Лазерная медицина. 2007; 11(3):42-6.

- Странадко Е.Ф. Механизмы действия фотодинамической терапии. Третий Всероссийский симпозиум «Фотодинамическая терапия». Москва, 11 ноября 1999 г. М.; 1999: 3-15.

- Красновский А.А. Фотодинамическое действие синглетный кислород. Биофизика. 2004; 49(2): 305-21.

- Gollnick S.O., Evans S.S., Baumann H., Owczarczak B., Maier P., Vaughan L., et al. Role of cytokines in photodynamic therapy-induced local and systemic inflammation. Br. J. Cancer. 2003; 88(11): 1772-9.

- Шишкина О.Е., Бутакова Л.Ю., Иванченко Ю.О., Антонов С.С. Микробиологическое обоснование эффективности фотодинамической терапии. Лазерная медицина. 2013;17(1): 35-7.

- Дубенский В.В., Муравьева Е.С., Некрасова Е.Г. Эффективность фотодинамической терапии при ограниченных формах псориаза. В сборнике материалов V межвузовской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь и медицинская наука», Тверь, 22 ноября 2018. Тверь; 2018: 315-6. [Доступно по http://repo.tvergma.ru/416/1/молодежь-наука-сайт-2018-2.pdf. Дата доступа 12.11.2019]

Supplementary files