Наблюдения из области медицинской профконсультации

- Авторы: Вигдорчик Н.А.

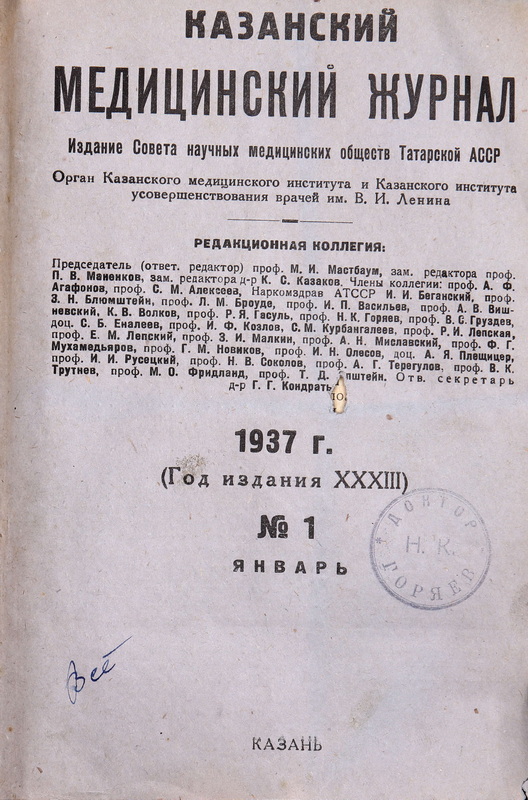

- Выпуск: Том 33, № 1 (1937)

- Страницы: 1-12

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 23.12.2020

- Статья одобрена: 23.12.2020

- Статья опубликована: 11.01.1937

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/56612

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj56612

- ID: 56612

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Профконсультационное заключение о пригодности человека к данной, фактической профессии или о необходимости перейти в какую-либо новую профессию имеет в виду содействовать более рациональному распределению рабочей силы на производстве.

Ключевые слова

Полный текст

Профконсультационное заключение о пригодности человека к данной, фактической профессии или о необходимости перейти в какую-либо новую профессию имеет в виду содействовать более рациональному распределению рабочей силы на производстве.

Однако совершенно очевидно, что эта цель может быть достигнута только тогда, когда профконсультационные заключения не будут оставаться мертвой буквой, когда они будут систематически проводиться в жизнь. Каждая невыполненная профконсультационная путевка есть брак в продукции профконсультационного учреждения. И это брак не только в том случае, когда путевка сама по себе плоха — нереальна, неосуществима, неправильна; это брак и тогда, когда и хорошая — разумная, обоснованная и вполне осуществимая — путевка все-таки остается лишь бумажной декларацией и не претворяется в жизнь. Все равно и в последнем случае работа профконсультанта идет впустую. А может ли какое-либо производство не интересоваться вопросом, утилизируется или не утилизируется его продукция?

Между тем многие данные заставляют думать, что процент невыполняемых заключений в области медицинской профконсультации для взрослых до сих пор еще очень велик. Специально в отношении инвалидной профконсультации мы в свое время установили1), что 57% наших заключений остаются только на бумаге. В Бюро врачебной экспертизы процент этот был еще выше. Эти данные относятся к 1932 г. и касаются наиболее трудного для профконсультации материала — именно инвалидов. Мы думаем, что теперь дело стало лучше. Мы думаем также, что общая медицинская профконсультации дает вообще большую эфективность, чем специально инвалидная. Но все-таки повседневный опыт учит нас, что эфективность эта и теперь еще очень и очень далека от идеала.

Можем ли мы спокойно пройти мимо этого факта? Конечно, нет. Каждое профконсультационное учреждение обязано не только давать путевки, но и проверять, выполняются ли они или нет, а если не выполняются, то тщательно изучать причины этого невыполнения. В изучении неудач и ошибок лежит путь к их устранению.

Настоящая работа посвящена изучению материала, накопленного нами в процессе проверки наших профконсультационных заключений. Материал этот обнимает 100 случаев невыполненных путевок. Сюда вошли только такие случаи, где постигшая нас неудача казалась нам особенно неожиданной. Это — случаи, где несмотря на наше утверждение, что человек к своей профессии непригоден, он в ней все-таки оставался еще в течение ряда лет. Такие ошибки казались нам наиболее грубыми потому, что установить противопоказания для работы человека в его фактической профессии неизмеримо легче, чем выявить показания к какой-либо новой, только еще возможной профессии. В первом случае перед нами конкретная профессия, конкретное рабочее место, конкретная обстановка труда. Мы можем здесь без особого труда взвесить все факторы, влияющие на работника и в положительную, и в отрицательную сторону. Казалось бы, что ошибиться в таком профконсультационном заключении трудно. И все-таки мы ошибались, и ошибались не так уж редко. Совершенно естественно, что эти ошибки мы стали изучать в первую очередь.

Наш материл негодится для какой-либо статистической обработки: для этого он слишком разнороден. Здесь почти каждый случай имеет свою особую физиономию. Никаких процентов выводить здесь нельзя. Кроме того, нужно помнить что материал наш не может быть использован для общего учета эфективности нашей профконсультационной работы, ибо мы не знаем отношения числа неудачных путевок к числу удачных. Мы описываем и анализируем отдельные казуистические наблюдения, Это — профконсультационная казуистика.

Что же дает анализ этого материала?

Прежде всего приходит в голову мысль, не зависят ли расхождения между нашими профконсультационными директивами и жизнью просто от ошибок в медицинской диагнозе? Если мы, например, диагносцируем у обследуемого эндокардит и соответственно такому диагнозу даем ему заключение о необходимости уйти из данной профессии, и если затем оказывается, что распознавание было ошибочным, то ничего нет удивительного, что наша путевка остается невыполненной. Надо, однако, сказать, что по самому характеру нашего материала таких случаев у нас не должно было быть. Мы имели дело исключительно с хрониками, находившимися уже долго под врачебным наблюдением, иногда прошедшими не одно, а несколько стационарных исследований. Кроме того, при малейшем сомнении в медицинской интерпретации случая мы избегали давать окончательное профконсультациоиное заключение. И действительно, ни в одном из 100 наших случаев крушение профконсультационного прогноза не было связано с ошибкой в диагнозе. Но здесь, очевидно, ахиллесова пята нашей работы.

Но профконсультационный прогноз теснейшим образом связан с медицинским прогнозом. Мы строим противопоказания на учете ожидаемого течения болезни. И если клинический диагноз нас обыкновенно не подводил, то этого нельзя сказать о клиническом предсказании. Непредвиденные, не поддающиеся предварительному учету зигзаги болезненного процесса, — это одна из причин, — правда, не особенно частая,—подрывавшая реальность наших профконсультационных заключений.

Вот перед нами случай тяжелого поражения поясничной части позвоночника. Мужчина, 49 лет, в 1929 г. при подъеме большой тяжести заболевает настолько тяжело, что ему дают II группу инвалидности. К нам он попадает в 1930 г. Мы находим у него spina bifida и sacralisatio Lv, далее — резорбцию тела того же позвонка, очевидно в связи с бывшей травмой. Имеется тяжелая невралгия пояснично-крестцового сплетения. По профессии больной — молотобоец. Несмотря на II группу, он работает, но с чрезвычайным трудом и с малой выработкой. Утверждает, что дальше работать «сил нет». Были ли у нас какие-либо основания колебаться в своем заключении? И вот в 1930 году мы даем этому молотобойцу заключение о полной непригодности его к данной профессии и о необходимости перейти на какую-нибудь сидячую, легкую работу. А в 1934 г. при проверке судьбы больного мы наталкиваемся на неожиданный факт: больной работает в прежней профессии. Как же это могло случиться? Чего мы в своем заключении не учли? Мы не учли — и не могли учесть, — что люмбоишиалгия у нашего больного, несмотря на всю грозность симптомов, даст совершенно неожиданную ремиссию: боли стали тише, и движения стали свободнее. Очевидно, тот интимный патологический процесс, который разыгрывался в глубине костно-мышечного и нервного аппарата больного позвоночника и который мы при современном состоянии науки не можем еще точно расшифровать во всех деталях, этот процесс, достигнув известного апогея, пошел на убыль. Здесь ошибся медицинский прогноз, а это неизбежно повлекло за собой ошибку и в профконсультационном заключении.

Вот другой случай из той же категории. 24-летняя женщина с конституциональной истерией поступает в галошницы. Здесь, как известно, приходится работать в атмосфере бензинных паров. Очень скоро состояние больной резко ухудшается, появляются тяжелые судорожные припадки, нередко на работе. При составлении нашего профконсультационного заключения мы не могли не учесть, что, — как теперь определенно доказано, — бензин сам по себе вызывает функциональные расстройства нервной системы. Конечно, мы признали нашу истеричку непригодной к профессии галошницы. Проходит 3 года, и оказывается, что наше заключение осталось невыполненным. Больная работает там же, где и раньше. При этом состояние ее не только не ухудшилось, а даже улучшилось: прекратились тяжелые нервные припадки. В чем же здесь заключалась наша ошибка? В том, что мы не предвидели, с одной стороны, капризного течения истерии, а с другой — возможности привыкания к бензину.

Мы не будем приводить дальнейших примеров. В нашем материале имеется 10 случаев, аналогичных вышеописанным. Эта группа ошибок — вообще говоря — не особенно поучительна, в том смысле, что из нее мало можно извлечь полезного для практики профконсультации. Здесь мы всецело зависим от прогресса медицинской прогностики. Но эти ошибки диктуют нам еще большую осторожность в наших профконсультационных предсказаниях, хотя и до сих пор мы проявляли далеко не малую осторожность в этом отношении.

Гораздо поучительнее остальной наш материал, — те 90 случаев, где причина невыполнения нашей профконсультационной директивы не была связана ни с неправильным диагнозом болезни, ни с неожиданным поворотом в течении болезни, а лежала в области немедицинских факторов. Здесь мы вплотную подходим к тому явлению, которое мы несколько лет тому назад обозначили термином «компенсаторное профессиональное приспособление»2). Дефект здоровья, являющийся сам по себе абсолютным противопоказанием к работе в известной профессии, не исчезает и не изменяет своего течения, но различного рода дополнительные факторы, исходящие из самого человека или из окружающей среды, компенсируют влияние дефекта на работоспособность, и человек оказывается «пригодным к непригодной для него профессии» — вот в двух словах сущность компенсаторного профессионального приспособления.

Проблема компенсаторного профессионального приспособления изучена пока еще очень мало, и потому нет ничего удивительного, что в нашей профконсультационной практике мы еще не умеем полностью учитывать этот фактор. За счет этого недоучета и нужно отнести большую часть наших неудачных заключений.

Здесь мы прежде всего остановимся на том материале, где невыполнение путевки было обусловлено «отрицательным» компенсаторным приспособлением. Ошибочно думать, что компенсаторное профессиональное приспособление всегда представляет собой положительное, желательное, рациональное явление. Нет, существует и отрицательное, нерациональное приспособление, — приспособление, с которым нужно вести борьбу. Если приспособление к неподходящей профессии достигается ухудшением качества или уменьшением количества работы, или если оно покупается ценою ухудшения здоровья работника, то ничего отрадного в таком приспособлении нет. В нашем материале, например, есть несколько случаев тяжелой прогрессирующей близорукости у людей, работавших в «зрительных» профессиях — наборщиков, счетоводов, швей. Мы признавали таких людей непригодными к их работе, а они все-таки продолжали ту же работу. Приспособление к дефекту заключалось здесь в том, что работники просто мирились с прогрессивным ухудшением своего зрения. Такое приспособление сводится не к целесообразному использованию резервных сил организма, а к расхищению основного жизненного «капитала». С такой — если можно так выразиться — «аутоэксплоатацией» мириться, конечно, нельзя.

То же самое нужно сказать про те случаи, когда «равновесие» между человеком и профессией достигается тем, что работник просто не выполняет требований профессии, а профессия почему-либо терпит такое систематическое невыполнение количественных и качественных норм.

Или такой случай. У трамвайной кондукторши тяжелый травматический невроз после травмы головы. Бывают припадки полуобморочного состояния. Припадки стали случаться на работе. Мы считаем данное состояние больной несовместимым с ее профессией, а она скрывает наше заключение, скрывает припадки от администрации и остается в той же профессии. Это — тоже приспособление, — приспособление за счет качества работы.

Все подобного рода случаи свидетельствуют не о плохом качестве наших путевок, а об отсутствии должной увязки между профконсультацией и трудоустройством. Те учреждения, которые должны были бы активно участвовать в рациональном распределении людей на работе, — как, например, здравпункты, страховые организации, лечебные учреждения, — зачастую не проявляют к этому вопросу должного внимания и не интересуются реализацией профконсультационных директив. Оттого-то часть нашей работы и остается безрезультатной.

Перейдем к наиболее интересным случаям — случаям истинного, положительного, рационального компенсаторного приспособления. Мы даем заключение о необходимости снять человека с работы, а он остается и остается так, что и здоровье его не страдает, и работа выполняется удовлетворительно. Почему мы ошибались в таких случаях? Что здесь ускользало от нашего внимания?

Анализируя материал с целью найти ответ на эти вопросы, мы видим, что случаи положительного компенсаторного приспособления, обманувшие наши предположения, распадаются на несколько групп.

Прежде всего в ряде случаев мы не предвидим возможных изменений в самой профессии. Устанавливая свои противопоказания, мы исходим, конечно, из наших знаний о том, какие требования данная профессия предъявляет к занятому в ней человеку. Мы всеми способами стараемся эти знания углубить и максимально конкретизировать. Мы уже давно не ограничиваемся одной только «санитарной характеристикой» профессии. Мы теперь стремимся получить «функциограмму профессии», которая включает подробный перечень всех функций, требуемых данной профессией. Мы опрашиваем обследуемого о всевозможных деталях, характеризующих его работу, — о таких, например, деталях, как этаж, на котором находится рабочее место, или расстояние между квартирой и предприятием, или способ сообщения с местом работы, отношения между работником и администрацией и т. п. Все эти сведения важны потому, что для восстановления нарушенного равновесия между человеком и профессией иногда достаточно только изменить кое-что в обстановке работы, в одной ее какой-либо подробности, найти удачный вариант в обстановке работы, в режиме труда, в инструменте. Такие варианты или даже — скажем — «микроварианты» нередко аннулируют противопоказания, которые без них кажутся совершенно непререкаемыми.

И вот наш материал показывает, что несмотря на все свои сознательные усилия в этом направлении мы часто не умеем найти и предложить к исполнению компенсирующий микровариант данной профессиональной работы. И когда обследуемый после нашего заключения сам находит этот микровариант, он, конечно, остается на работе, которую мы объявили противопоказанной, и затем является к нам, как живой свидетель нашей ошибки.

Приведем два примера из этой серии наших наблюдений.

Кузнец вследствие травмы лишился большого пальца правой руки. Таким образом он потерял основную функцию своей профессии — способность держать твердой рукой молот. Когда он пришел к нам, ни мы, ни он сам не видели другого выхода из создавшегося положения, кроме радикальной перемены профессии. Но пока он, уйдя от нас, собирался менять профессию, он нашел нужную модификацию инструмента. Он заметил, что молот с тонкой ручкой ему удается достаточно прочно держать и 4-мя пальцами. И он стал сам для себя отстрагивать молотки. И—в сущности — это так естественно: ведь рационализаторы знают многочисленные модификации молотков, лопат, щипцов для разного вида работ. Почему же не подумать о том, чтобы создать различные варианты инструментов применительно к разным свойствам людей?

Каменщик-кладчик упал с лесов и разбил себе левое плечо. Осталась слабость левой руки и значительное ограничение движений в левом локте. При кладке кирпича, где левая рука играет большую роль, чем правая, кладчик мог выйти из затруднения обычным в таких случаях путем, т. е. поручая правой руке работу левой. Но как быть при носке кирпича? Чтобы взять носилки, нужны обе руки. И опять-таки мы не могли придумать никакого микроварианта работы, чтобы удержать квалифицированного работника в его прежней профессии. А он сам придумал и сохранил свою квалификацию: он сделал себе лямку, перекинул ее через шею и в висящую петлю этой лямки вставлял левую ручку носилок. Неполноценная рука была таким образом разгружена.

К числу компенсирующих микровариантов профессии нужно отнести и все те разнообразные изменения в режиме и обстановке работы, которые теперь принято называть «облегченными условиями труда». И, обдумывая свое профконсультационное заключение, мы, прежде чем решиться на снятие человека с его прежней работы, всегда перебираем в голове все возможные в данном случае облегченные условия. Мы втягиваем в обсуждение этого вопроса и самого обследуемого, пытаясь натолкнуть его мысль на какое-либо рациональное предложение в этом отношении. К сожалению, эти поиски не всегда увенчиваются успехом, и тогда, убежденные, что никакими облегченными условиями в данном случае помочь нельзя, мы говорим: прежняя профессия противопоказана. А потом оказывается, что жизнь все-таки находит нужную модификацию работы и таким образом аннулирует наши противопоказания.

Относящихся сюда случаев в нашем материале очень много. Небольшие паузы в течение рабочего дня для людей, которым становится не под силу самая непрерывность длительного физического или умственного напряжения; выбор для работы мелких деталей вместо крупных, когда по характеру болезни становятся недоступными значительные мышечные усилия; освобождение от ночных смен и сверхурочных работ; замена некоторой части производственной работы каким-либо иным видом деятельности, более доступным для физически неполноценного организма, например, преподаванием, инструктажем, контролем, организационными функциями; наконец, разрешение брать часть работы на дом — опять-таки для предоставления работнику свободного, индивидуального темпа работы и возможности произвольных перерывов в ней,—вот примеры облегченных условий, с которыми мы встретились при разборе нашего материала.

Конкретных примеров к данной группе случаев мы приводить не будем. Когда облегченные условия уже найдены, кажется, что данный случай не представляет ничего особенного, что все эти условия можно было предвидеть. Поэтому соответствующая казуистика интересна не ассортиментом найденных облегченных условий, а демонстрацией того факта, что на самом деле предвидение этих условий вовсе не легко, что иногда — при самом тщательном взвешивании всех имеющихся данных — кажется неосуществимым ни одно из нужных условий, а в действительности оно все-таки осуществляется. Все эти случаи диктуют необходимость настойчивых исканий компенсирующих условий, и исканий не столько в кабинете профконсультанта, сколько на самом производстве.

Перейдем теперь к другой области, где профконсультант может тоже почерпнуть не мало материала для самокритики. Это — область быта, это — проблема компенсирующего действия бытовых условий. Мы еще не научились в должной мере оценивать роль бытовых условий, как фактора трудоспособности человека. Правда, исследование на дому,—в семье, на квартире,—сделалось у нас теперь повседневным методом изучения трудоспособности. Однако получаемый оттуда материал мы до сих пор еще не умеем должным образом анализировать, не умеем находить там те факторы, которые компенсируют дефекты здоровья и поддерживают пошатнувшуюся трудоспособность человека.

И в нашем материале мы имеем несколько ярких иллюстраций к этому положению. В ряде случаев трудоспособность человека — как мы знаем — рушится из-за невозможности сохранить обычный, нормальный темп работы. Работнику требуются частые перерывы в работе. И бывает так, что администрация предприятия не протестует против такого индивидуального темпа. Но индивидуальный темп связан с более поздним окончанием работы. А это делается нередко невозможным именно из-за бытовых условий. Если, например, женщина загружена домашней работой, на которую у нее еле-еле хватает времени и при нормальных условиях, то оставаться на работе дольше обычного она не может. То же относится к тем случаям, когда дорога на работу и с работы отнимает несколько часов. Но стоит только этим и подобным бытовым условиям измениться к лучшему, и человек, которого мы считали непригодным к данной работе, сохраняет еще надолго свою трудоспособность.

Таков же механизм компенсации в тех случаях, когда бытовые условия дают возможность спокойно отдыхать после рабочего дня, когда есть возможность хорошего питания, когда человека поддерживает моральная обстановка жизни, дружеская, доброжелательная, умиротворяющая атмосфера семьи. К этой же категории мы относим и те случаи, когда человек вне своей профессии находит какой-нибудь дополнительный доход, который дает ему возможность сократить время основной профессиональной работы, т. е. именно той работы, которая ему по состоянию его здоровья противопоказана. Этот дополнительный доход появляется иногда вследствие того, что кто-нибудь из неработавших ранее членов семьи поступает на работу. Иногда же и сам объект нашего профконсультационного заключения находит себе вне основной профессии какой-либо дополнительный заработок на совершенно иной работе, на работе, ему не противопоказанной.

Вот пример. Слесарь с миопическим астигматизмом и с рубцовыми пятнами роговицы начал мало зарабатывать, так как очень мелкая работа сделалась для него трудной, и он стал от нее отказываться. Он специализировался на сборке арифмометров. Однако вместо 16 арифмометров в месяц он собирает только 10—11. Заработок его на 150 рублей ниже, чем у товарищей по работе. Мы с ним долго обсуждаем его положение и советуем ему бросить сборку арифмометров и перейти на работу, не требующую напряжения зрения. Но такая работа связана с деквалификацией. «Нет ли у вас каких-либо других знаний, которые можно бы было утилизировать в эту трудную минуту?» — спрашиваем мы обследуемого. Он отвечает отрицательно. Что же оказывается при проверке этого случая через несколько лет? Этот слесарь продолжает собирать арифмометры, но делает это медленно, с перерывами, щадя свое зрение. А после работы он идет в клуб и играет на баяне. Оказывается, он умел играть смолоду, но потом забросил это искусство. Необходимость заставила его вспомнить забытые знания и сделать их источником дополнительного заработка. Мы могли только приветствовать этот выход из положения и посоветовать обследуемому постепенно переключиться целиком на новую профессию, совершенно безвредную для его зрения. Но почему длительная, вдумчивая беседа наша с этим человеком не вскрыла существования у него дополнительных профессиональных возможностей? Очевидно эта беседа не была еще достаточно глубокой, очевидно мы еще не умеем помочь собеседнику вспомнить позабытые им факты.

Механизм компенсаторного профессионального приспособления чаще всего заложен в самом человеке — в его соматических и психических функциях. Конечно, когда мы говорили о компенсирующем действии различных микровариантов профессии или благоприятных бытовых условий, мы ни на минуту не забывали, что и эти условия действуют через человека, утилизируя или мобилизуя те или иные свойства его организма. Но есть категория случаев, где внутренняя компенсация резко преобладает над внешней, где на первый план выдвигается, в качестве компенсирующего фактора, именно какое-нибудь изменение в характере, силе, последовательности соматических или психических свойств человека. Вот эти-то случаи труднее всего поддаются правильному профконсультационному прогнозу. Мы остановимся на нескольких наших ошибках, проистекавших из недоучета возможностей психологической компенсации дефекта.

Кто-то сказал, что ни в одной области биологии не приходится в такой степени считаться с ощущениями обследуемого объекта, как в медицине. Отсюда, казалось бы, следует вывод, что врач: должен быть биологом особого рода, биологом, умеющим не только наблюдать объективные симптомы болезни, но и понимать субъективные переживания больного. В действительности это не всегда так. Нередко врачи углубляются в интерпретацию болезни, недостаточно занимаясь изучением самого больного. Врачу часто кажется, что больной мешает ему понимать и лечить болезнь. Человек представляется чем-то вроде тары, в которой хранятся интересные и важные для врача биологические явления.

Но если психология больного должна быть важна для всякого врача, то для врача-профконсультанта она еще важнее. Если болезнь еще может быть локализованной, ограниченной одним каким-либо малым участком организма, если она может иногда,— хотя бы в редких случаях, — мало захватывать психику человека, то трудоспособность — это всегда совокупность функций, это всегда весь человек, со всем сложным переплетом тормозов и стимулов в его соматике и в его психике. Поэтому профконсультант еще меньше, чем лечащий врач, может отмахнуться от психологии обследуемого человека. И если он этой психологии не учитывает или не умеет учитывать, то он делает еще больше ошибок, чем делает их в своей области лечебник, когда он лечит болезнь, а не больного.

Вот несколько относящихся сюда примеров из нашего материала.

В 1926 году к нам прислали 28-летнюю телеграфистку по поводу ряда нервных явлений, мешавших работе. Обследуемая всегда отличалась нервностью, но за последний год состояние ее резко ухудшилось. Она перешла на слуховую приемку телеграмм. С большим напряжением внимания ей приходится на слух расшифровывать удары ключа и записывать их, поспевая за темпом аппарата. Появились сильные головные боли, общая слабость, боль в сердце, боль в руке. На работе неудержимо клонит ко сну, дома же страдает упорной бессонницей. Увеличение щитовидной железы, невроз сердца, усиленный тремор пальцев, полная гемианестезия справа. Диагноз невропатолога — Hysteria manifesta constitutionalis.

Мы даем заключение о необходимости перейти на другую работу, не требующую усиленного напряженного внимания и быстрого темпа работы. Проходит 6 лет. В 1932 г. больная является к нам снова. К нашему великому изумлению оказывается, что она все эти годы оставалась на той же работе. Между тем состояние здоровья — по словам больной — ухудшилось. Во время ночных дежурств стали появляться какие-то нервные припадки, которые больная не может как следует описать. Работу считает для себя абсолютно непригодной. Мы подтверждаем свое прежнее заключение. Проходит еще два года. При проверке случая мы находим больную на той же работе, в «абсолютно противопоказанной» ей профессии клопферистки. Жалоб еще больше, чем раньше. Опять категорическое заявление: «не могу работать». Объективное исследование дает прежние результаты. Обследование на производстве приносит неожиданные данные: администрация дает об обследуемой прекрасный отзыв и ни в каком случае отпускать ее не хочет.

В чем же заключалась здесь наша ошибка? Почему 8 лет человек остается в абсолютно противопоказанной ему профессии и работает в ней прекрасно и притом без видимого ущерба для своего здоровья? Потому, что в данном случае перед нами особый психологический тип — тип «работоспособного истерика». Это человек, который всегда жалуется, всегда недоволен, всегда чувствует себя больным и «совершенно неработоспособным» — и все-таки работает, и работает неплохо.

А вот другой психологический тип работника, тип, который мы назвали бы «героем волевой установки» на работу. И этот тип нередко вводит нас в заблуждение. Если работоспособные истерики гипнотизируют нас своими субъективными жалобами, то здесь нас подавляет объективный статус больного. Случай, который мы хотим здесь описать, касается наборщика, 65 лет. Это человек одноглазый от рождения. У него высокая гипертония (190/95) со всеми сопровождающими ее симптомами. Гипертрофия сердца. Общий артериосклероз. Склероз сосудов головного мозга. Полное отсутствие зубов. Расширение вен с язвами на левой ноге. И мы и Бюро врачебной экспертизы считаем его инвалидом 2-й группы. Но в 1934 г. — через 6 лет после первого освидетельствования, этот инвалид 2-й группы, находящийся уже в возрасте 71 года, получает премию в той же типографии за перевыполнение нормы на 50%. Он ни на что не жалуется, весел и жизнерадостен. Если его настойчиво расспрашивать о состоянии здоровья, то он перечислит и головокружение, и одышку, и дрожание рук, но тут же прибавит: «умирать все равно придется, так уж лучше умереть на работе».

Из той же серии психологических сюрпризов мы приведем еще один случай, который ярко иллюстрирует то значение, которое имеет для трудоспособности человека его привязанность к привычной профессии. Этот фактор мы все еще недооцениваем.

Дело идет о 19-летней девушке, страдавшей эпилептическими припадками в течение 3 последних лет. Она работала мотовильщицей на текстильной фабрике. Припадки случались 1—2 раза в месяц, по большей части дома. Но вот они стали происходить на работе. Таких припадков было уже 4. Мы не решились оставить больную в мотовильном цехе и рекомендовали ей профессию ручной браковщицы, где не требуется соприкосновения с машинами и приводами. Однако,— вопреки нашему заключению,— больная осталась на прежней работе, хотя считала для себя эту работу и тяжелой и опасной. Вот ее объяснение: «В мотовильном цехе меня знают, припадков моих не боятся, товарищи хорошо ко мне относятся. Перейти в другой цех или на другую фабрику я боюсь: там меня не будут терпеть из-за припадков».

И больная с своей точки зрения совершенно права: мы знаем, что главным препятствием для работы эпилептиков являются протесты окружающих, травмируемых картиной припадка. И вот перед нами парадоксальный факт: эпилептические припадки привязывают человека к профессии потому, что в этой профессии товарищи по работе уже успели привыкнуть к картине припадков. Конечно, это не снимает вопроса о том, целесообразно ли оставаться эпилептику в соприкосновении с машинами, но изложенный случай интересует нас не с той стороны: он кажется нам яркой иллюстрацией к положению о громадном значении психологической привязанности к профессии.

Итак, не только большой стаж, не только высокая квалификация удерживают человека в профессии, а иногда еще удерживает и тот самый дефект, который создает противопоказание к этой профессии. Есть случаи, к которым приложимо правило: с серьезным дефектом здоровья труднее уйти из профессии, чем с легким. При оценке материала, на котором профконсультант строит свое заключение, он должен иметь в виду и эти парадоксальные случаи.

Привязанность к профессии создает интересное явление профессиональной жизни: мы бы назвали это явление «инерцией трудоспособности». У человека, казалось бы, уже иссякли все свойства, необходимые для выполнения данной работы. Казалось бы, он должен уже уйти на другую работу или вовсе перестать работать, но он всеми силами сопротивляется этому уходу. Самая мысль о перемене профессии страшит его, как мысль об изгнании из родного дома. Он напрягает все усилия, чтобы как-нибудь отсрочить этот роковой момент. Именно в этот период профессиональной инерции рождаются те многообразные приемы компенсаторного приспособления, на которые мы так часто наталкиваемся при изучении этой проблемы: усиливается внимание, вырабатывается осторожность, появляется экономия движений, начинается искание микровариантов в работе или же — как это бывает в случаях нерационального приспособления — дефект здоровья просто компенсируется работой через силу или ухудшением качества и уменьшением количества работы. Все эти — и рациональные, и нерациональные — последствия привязанности человека к профессии должен иметь в виду профконсультант, если он хочет, чтобы его заключения были в достаточной степени эфективными.

На этом мы закончим разбор нашего материала. Мы его полностью не исчерпали: каждый случай в нем интересен по-своему и освещает какую-либо новую деталь. Но недостаток места не позволяет нам останавливаться на второстепенных вопросах. Все наиболее важное — мы извлекли из наших наблюдений. Каков же итог произведенной нами ревизии наших неудачных или ошибочных или нереальных заключений? Может ли эта ревизия послужить на пользу дальнейшей работе в области медицинской профконсультации? На этот вопрос мы решаемся ответить положительно. Несомненно, что в своих заключениях мы недооценивали многие факторы. Мы не производили достаточно углубленного анализа профессиональных условий, чтобы найти в них полезные микроварианты, повышающие работоспособность человека. Мы мало обращали внимание на бытовые моменты, в которых иногда заложены могущественные компенсирующие факторы. Но больше всего грешили мы своим упрощенческим подходом к личности наших пациентов, видя в них только сумму болезней и забывая о богатом психологическом содержании человека. В этом упрощенческом подходе скрыты корни большого числа наших ошибок и неудач.

Но как бы хороши ни были наши заключения сами по себе, нужны еще определенные организационные усилия для проведения их в жизнь. В эту работу должны активно включиться все, кто имеет отношение к распределению рабочей силы на производстве, — и в первую очередь врачи здравпунктов, в руки которых профконсультационные путевки попадают чаще всего. Составление продуманного и обоснованного заключения и активное, внимательное его осуществление, — это две неразрывные части одной и той же задачи.

В общем наш анализ призывает нас к проведению и в нашей области,—в области профконсультационной работы,—великого требования нашей эпохи — требования большего внимания к человеку, в том числе и к неполноценному человеку, ибо и он должен в меру своих возможностей участвовать в строительстве новой жизни.

1) Н. А. Вигдорчик, Анкетное обследование инвалидов, работающих на производстве, Труды Лен. ин-та по изуч. проф. заб., т. VII ч. 2-я, 1933.

2) Н. А. Вигдорчик, Компенсаторное профессиональное приспособление, Библиот. Лен. ин-та по изуч. проф. заб., вып. XX, 1934 г

Об авторах

Н. А. Вигдорчик

Автор, ответственный за переписку.

Email: info@eco-vector.com

Проф.

РоссияСписок литературы

Дополнительные файлы