Взаимосвязь сгибательных контрактур в суставах нижних конечностей и сагиттального профиля позвоночника у больных детским церебральным параличом: предварительное сообщение

- Авторы: Умнов В.В.1, Звозиль А.В.1, Умнов Д.В.1, Новиков В.А.1

-

Учреждения:

- ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

- Выпуск: Том 4, № 4 (2016)

- Страницы: 71-76

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 10.01.2017

- Статья одобрена: 10.01.2017

- Статья опубликована: 14.11.2016

- URL: https://journals.eco-vector.com/turner/article/view/5898

- DOI: https://doi.org/10.17816/PTORS4471-76

- ID: 5898

Цитировать

Аннотация

Актуальность определяется значительной частотой развития кифоза у больных детским церебральным параличом, который вызывает боли в спине и усугубляет двигательные расстройства пациентов. Однако вопросам патогенеза данного состояния посвящено незначительное количество работ.

Цель исследования — выявить взаимосвязь между двигательными возможностями больных, степенью выраженности сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов и изменениями сагиттального профиля позвоночника, а также влияния на последний хирургической коррекции сгибательной контрактуры коленного сустава.

Материал и методы. Обследованы 17 пациентов, больных детским церебральным параличом (ДЦП), в возрасте от 10 до 16 лет (13,1 ± 1,3), среди которых были 11 мальчиков и 6 девочек. Все больные были с формой спастической диплегии различной степени тяжести. По шкале нарушения глобальных моторных функций GMFCS они соответствовали 2–4-му уровням.

У 17 пациентов выполнено исследование взаимосвязи рентгенологических показателей сагиттального профиля позвоночника с двигательными возможностями детей, а также степенью выраженности у них сгибательных контрактур тазобедренных, коленных суставов и степени недостаточности активного разгибания коленных суставов. Двенадцати больным выполнена операция, направленная на коррекцию сгибательной контрактуры коленного сустава — удлинение сгибателей голени с целью анализа влияния данной контрактуры на сагиттальный профиль позвоночника. Рассмотрены следующие рентгенологические показатели — угол кифоза (УК) грудного отдела, угол лордоза (УЛ) поясничного отдела и угол наклона крестца (SS). В исследование были включены пациенты, имевшие значение УК не менее 30°.

Результаты. Согласно данным рентгенологического исследования степень выраженности кифоза составила 50,7 ± 2,1°, лордоза — 30,3 ± 4,3°, SS — 30,5 ± 3,3°. Выявлена значимая связь между кифозом и сгибательной контрактурой коленного сустава, а также между лордозом и недостаточностью активного разгибания коленного сустава. В то же время после устранения сгибательной контрактуры коленного сустава степень выраженности УК не изменилась, а УЛ и SS увеличилась приблизительно на 10°.

Заключение. Степень выраженности кифоза у больных ДЦП в основном зависит от выраженности сгибательной контрактуры коленного сустава. В то же время устранение этой контрактуры не способствует коррекции кифоза, однако увеличивает степень выраженности поясничного лордоза и наклона крестца.

Ключевые слова

Полный текст

Формированию сагиттального профиля позвоночника и влиянию на него сгибательных контрактур (СК) коленных (КС) и тазобедренных (ТС) суставов у больных детским церебральным параличом (ДЦП) посвящено незначительное количество исследований. КС и ТС являются наиболее крупными суставами человека. Большинство мышц, обеспечивающих движения в них, являются двусуставными, что предопределяет их непосредственное участие в формировании положения таза, а также опосредованно сагиттального профиля позвоночника [1]. Взаимодействие этих мышц координируется сложными нейрофизиологическими процессами, направленными в результате на поддержание баланса туловища при стоянии и ходьбе. Некоторые авторы отмечают, что сгибательная контрактура ТС (тоническая или вторичная) вызывает наклон таза кпереди, провоцируя компенсаторное увеличение степени выраженности лордоза поясничного отдела. При этом растягиваются мышцы — сгибатели КС, что увеличивает силу их действия и способствует формированию сгибательной контрактуры КС. Последняя усугубляет сгибательное положение ТС и наклон таза. Такой сагиттальный дисбаланс развивается, как правило, уже в раннем возрасте в рамках формирования патологических рефлекторных установок. Исследователями обнаружена взаимосвязь между степенью выраженности сгибательной контрактуры КС и сглаженностью поясничного лордоза (соответственно усилением кифоза), что подтверждает их патогенетическую взаимозависимость [2].Некоторыми авторами выявлена также взаимосвязь между изменением сагиттального профиля позвоночника и наклоном таза при формировании кифоза [3].

В комплексном исследовании, проведенном с помощью трехмерного анализа походки, было выявлено, что у пациентов со сгибательной контрактурой коленных суставов отмечается наклон таза кпереди как в положении стоя, так и при ходьбе [4]. При ходьбе с согнутыми коленными суставами отмечается снижение силы мышц разгибателей как коленного, так и тазобедренного сустава ввиду сближения точек их прикрепления, соответственно, снижена возможность их активного разгибания в опорную фазу (менее 50 % от нормальной мощности при тяжелой степени контрактур). Однако следует учитывать, что чаще это связано не столько с истинным снижением силы мышцы, сколько с отсутствием условий, необходимых для ее функционирования, со стороны смежных сегментов конечности. В то же время в литературе не разграничиваются воздействия на положение позвоночника сгибательной контрактуры КС и патологической сгибательной установки его ввиду функциональной слабости четырехглавой мышцы бедра.

Таким образом, дисбаланс сагиттального профиля позвоночника у больных ДЦП представляется тесно связанным со сгибательными контрактурами КС и ТС, поэтому устранение этих контрактур может улучшить положение позвоночника. Наиболее часто с этой целью применяются варианты удлинения сухожилий мышц — сгибателей голени [5, 6]. Авторы отмечают уменьшение степени выраженности кифоза поясничного и грудного отделов, однако не приводят данные о степени этих изменений. Для уменьшения инклинации таза после удлинения сгибателей голени предлагают также выполнить тенотомию прямой головки четырехглавой мышцы бедра, отмечая положительный результат данного вмешательства [7].

Цель исследования — выявить взаимосвязь между двигательными возможностями больных, степенью выраженности сгибательных контрактур КС и ТЗ и изменениями сагиттального профиля позвоночника, а также влияние на последний коррекции сгибательной контрактуры КС.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находились 17 пациентов ДЦП в возрасте от 10 до 16 лет (13,1 ± 1,3 года), среди которых были 11 мальчиков и 6 девочек. Все больные были с формой спастической диплегии различной степени тяжести. По шкале нарушения глобальных моторных функций GMFCS 10 из них соответствовали 3-му уровню, 4 — 4-му уровню, 3 — 2-му уровню.

У всех пациентов отмечали наличие беспокоившего их нефиксированного кифоза, вызывавшего раннее ощущение усталости, боли в спине и трудность удержания головы и шеи в положении сидя и при ходьбе. Частично корригировать положение позвоночника они могли лишь на короткий промежуток времени ввиду слабости мышц спины.

У 17 пациентов выполнено исследование взаимосвязи рентгенологических показателей сагиттального профиля позвоночника с двигательными возможностями детей, а также степенью выраженности у них сгибательных контрактур тазобедренных, коленных суставов и степени недостаточности активного разгибания коленных суставов. Двенадцати больным выполнена операция, направленная на коррекцию сгибательной контрактуры КС — удлинение сгибателей голени. С целью анализа влияния данной контрактуры на сагиттальный профиль позвоночника определяли следующие клинические показатели:

- уровень двигательных возможностей по шкале глобальных моторных функций GMFCS;

- степень выраженности сгибательной контрактуры ТЗ по результатам теста Томаса;

- степень выраженности сгибательной контрактуры КС в положении лежа;

- степень недостаточности активного разгибания коленного сустава (НАРКС) в положении стоя с максимально выпрямленными конечностями (при полном разгибании — 180°).

Рентгенологическое исследование выполняли в положении больного стоя с максимально выпрямленными конечностями при привычной для пациента позиции туловища. Анализировали следующие показатели:

- угол кифотической установки грудного отдела позвоночника (УК) определяли между осями межпозвонковых дисков в промежутках Th2-Th3 и Th12-L1;

- угол поясничного лордоза (УЛ) определяли между осями межпозвонковых дисков в промежутках Th12-L1 и L5-S1;

- угол наклона крестца (sacral slope — SS) определяли между горизонтальной линией площади опоры и линией, проходящей через верхний край S.

В норме данные величины значительно варьируют [8], что несколько затрудняло интерпретацию данных, полученных и для больных ДЦП. Однако в рамках данной работы полученные значения рентгенологических показателей мы сравнивали не с нормальными значениями, а с дооперационными. В исследование были включены пациенты, имевшие значение УК не менее 30°.

Коэффициент корреляции между показателями оценивали по шкале Cheldok, согласно которой зависимость между параметрами (коэффициент корреляции r) может быть слабой (r = 0 ± 0,299), средней (r = 0,3 ± 0,699) и сильной (r = 0,7 ± 1).

Хирургическое лечение, выполненное 12 пациентам, заключалось в удлинении сухожилий полусухожильной и нежной мышц, а также частичном пересечении сухожильной части полуперепончатой и обеих головок двуглавой мышц. Конечность фиксировали высокой гипсовой повязкой сроком на 3 недели. Когда на операционном столе не удавалось исправить контрактуру полностью, в послеоперационном периоде с помощью коррекции в гипсовой повязке добивались полного выпрямления конечности. Контрольную рентгенограмму позвоночника выполняли через 1–5 месяцев после операции и курсов двигательной реабилитации, когда добивались устойчивой активной фиксации туловища и полного разгибания коленных суставов.

Все пациенты были обследованы после добровольного согласия на него их родителей.

Результаты исследования

Средняя оценка по системе GMFCS соответствовала 3-му уровню двигательных нарушений. Сгибательная контрактура тазобедренного сустава была равна 172,2 ± 2,7°, коленного — 160,8 ± 3,2°, величина недостаточности активного разгибания коленного сустава — 52,1 ± 3,1°.

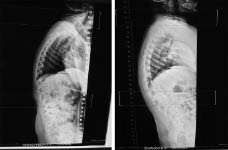

Согласно данным рентгенологического исследования степень выраженности кифоза составила 50,7 ± 2,1° (ранжирование 34–70°), лордоза — 30,3 ± 4,3° (ранжирование 0–56°), SS — 30,5 ± 3,3° (ранжирование 8–58°). Варианты сагиттального профиля позвоночника у больных ДЦП представлены на рис. 1.

Нами проведен корреляционный анализ между данными клинического и рентгенологического исследований. Его результаты представлены в табл. 1.

Согласно представленным в таблице данным средней силы связь имеется лишь между кифозом и сгибательной контрактурой КС, а также между лордозом и НАРКС, между остальными показателями связь либо отсутствует, либо слабо выражена.

Нами у 12 больных также проведен анализ изменений сагиттального профиля позвоночника после операции по сравнению с аналогичными показателями после нее. Данные представлены в табл. 2.

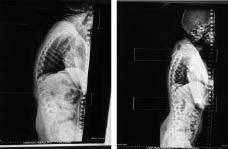

Согласно приведенным данным после удлинения сгибателей голени степень УЛ и SS увеличилась, в то время как степень выраженности УК практически не изменилась.

Проведенный корреляционный анализ между степенью выраженности кифоза и лордоза показал слабую связь между этими показателями как до, так и после операции (r = 0,2 и –0,2 соответственно).

Характер изменения сагиттального профиля позвоночника после удлинения сгибателей голени представлен на рис. 2.

Рис. 1. Рентгенологические варианты сагиттального профиля позвоночника у больных детским церебральным параличом при наличии кифоза: а) Пациент В., 10 лет: кифоз — 50°; лордоз — 10°; SS — 8°; б) Пациент Ж., 13 лет: кифоз — 70°; лордоз — 38°; SS — 18°

Таблица 1. Корреляции между клиническими и рентгенологическими показателями (коэффициент корреляции r)

GMFCS | Сгибательные контрактуры тазобедренного сустава | Сгибательные контрактуры коленного сустава | Недостаточность активного разгибания коленного сустава | |

Кифоз | –0,14 | +0,05 | –0,54 | –0,17 |

Лордоз | –0,12 | –0,22 | –0,17 | +0,35 |

SS | –0,06 | –0,01 | +0,14 | +0,08 |

Таблица 2. Рентгенологические показатели сагиттального профиля позвоночника после операции по сравнению с дооперационными

Кифоз, ° | Лордоз, ° | SS, ° | |

До операции | 50,7 ± 2,1 | 30,3 ± 4,3 | 30,5 ± 3,3 |

После операции | 49,2 ± 3,4 | 40,2 ± 4,3 | 40,8 ± 3,6 |

Рис. 2. Изменения сагиттального профиля позвоночника после операции по сравнению с дооперационными показателями: а) Пациент В., 10 лет: кифоз — 50°; лордоз — 10°; SS — 8° (до операции); б) Пациент В., 10 лет: кифоз — 42°; лордоз — 42°; SS — 40° (после операции)

Обсуждение

В представленных результатах обращает на себя внимание значительная вариабельность рентгенологических показателей сагиттального профиля позвоночника у больных ДЦП. Однако это вполне согласуется с данными, представленными J.-M. Mac-Thiong et al. [8], которые подтверждают еще большую изменчивость этих показателей даже у здоровых детей в возрасте 3–18 лет. Это говорит прежде всего об отсутствии для этих показателей четкой границы между нормой и патологией.

Наличие средней силы достоверной связи между степенью выраженности кифоза и сгибательной контрактурой КС может свидетельствовать о том, что кифоз у больных ДЦП в большей мере зависит не от сгибательного положения КС и связанного с этим изменения позы больного, а от степени укорочения мышц — сгибателей голени и связанного с этим отклонения таза кзади. В то же время средней силы связь лордоза с НАРКС может указывать на то, что именно поясничный отдел является основным балансиром для изменяющегося положения в КС и в меньшей степени зависит от ретракции мышц. Преимущественная зависимость от различных факторов кифоза и лордоза у больных ДЦП хорошо объясняется значительной разницей между НАРКС и степенью выраженности сгибательной контрактуры КС (в среднем около 33°), что дает достаточный простор для «тонкой балансировки» тазобедренного сегмента. Прежде всего на изменение сагиттального профиля конечностей реагирует, что естественно, поясничный отдел, и лишь при достижении амплитуд движения в суставах, зависящих от ретракции мышц — сгибателей голени (существенно меньших, чем при НАРКС), начинает изменяться степень выраженности кифоза. В этих условиях отсутствие влияния сгибательной контрактуры ТЗ на сагиттальный профиль позвоночника может свидетельствовать о том, что это влияние с наклоном таза кпереди возможно легко нивелировать при наличии сгибательного положения коленных суставов, во время которого точки фиксации мышц — сгибателей бедра сближаются. Степень ретракции мышц при этом существенно уменьшается, так же как и их влияние на положение таза.

Наличие слабой связи между степенью кифоза и лордоза (r = 0,2) лишь подтверждает клинико-рентгенологические корреляционные соотношения. Столь же слабой она остается и после удлинения сгибателей голени (r = –0,2).

Удлинение сгибателей голени значимо изменяет степень выраженности лордоза и наклона крестца, в то же время почти не влияя на кривизну грудного отдела, что подтверждает преимущественную связь именно этого сегмента позвоночника с положением в суставах конечностей.

Выводы

- Выраженность кифоза грудного и лордоза поясничного отделов позвоночника у больных ДЦП связана не столько с их возможностью к взаимной компенсации, сколько со способностью формировать баланс с сагиттальным профилем нижних конечностей для удержания туловища в вертикальном положении.

- Кифоз в наибольшей степени зависит от выраженности сгибательной контрактуры КС.

- Коррекция сгибательной контрактуры КС с помощью удлинения сгибателей голени влияет лишь на кривизну поясничного отдела и степень наклона крестца, практически не изменяя степень выраженности кифоза.

Информация о финансировании и конфликте интересов

Работа проведена на базе и при поддержке ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных публикацией настоящей статьи.

Об авторах

Валерий Владимирович Умнов

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

Автор, ответственный за переписку.

Email: umnovvv@gmail.com

д-р мед. наук, руководитель отделения детского церебрального паралича Россия

Алексей Васильевич Звозиль

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

Email: zvosil@mail.ru

канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения детского церебрального паралича Россия

Дмитрий Валерьевич Умнов

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

Email: fake@eco-vector.ru

канд. мед. наук, научный сотрудник отделения детского церебрального паралича Россия

Владимир Александрович Новиков

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

Email: fake@eco-vector.ru

научный сотрудник отделения детского церебрального паралича Россия

Список литературы

- Metaxiotis D, Wolf S, Doederlein L. Conversion of biarticular to monoarticular muscles as a component of multilevel surgery in spastic diplegia. Journal of Bone Joint Surgery. 2004;86(1):102-109.

- McCarthy JJ, Betz RR. The relationship between tight hamstrings and lumbar hypolordosis in children with cerebral palsy. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(2):211-3. doi: 10.1097/00007632-200001150-00011.

- Suh SW, Suh DH. Analysis of sagittal spinopelvic parameters in cerebral palsy. Clinical study. Spine. 2013;13:882-888. doi: 10.1016/j.spinee.2013.02.011.

- Van der Krogt MM, Bregman DJJ, Wisse M, et al. How Crouch Gait Can Dynamically Induce Stiff-Knee Gait. Annals of Biomedical Engineering. Springer Nature. 2010;38(4):1593-606. doi: 10.1007/s10439-010-9952-2.

- Kay RM, Rethlefsen AS, Skaggs D, et al. Outcome of medial versus combined medial and lateral hamstring lengthening surgery in cerebral palsy. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2002;22:169-172. doi: 10.1097/01241398-200203000-00006.

- Beals RK. Treatment of knee contracture in cerebral palsy by hamstring lengthening, posterior capsulotomy, and quadriceps mechanism shortening. Dev Med Child Neurology. 2007;43(12):802-5. doi: 10.1111/j.1469-8749.2001.tb00166.x.

- Cruz AI, Ounpuu S, Deluca PA. Distal rectus femoris intramuscular lengthening for the correction of stiff-knee gait in children with cerebral palsy. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2011;31(5):541-547. doi: 10.1097/bpo.0b013e31821f818d.

- Mac-Thiong J-M, Labell H, Berthonnaud E, et al. Sagittal spinopelvic balance in normal children and adolescents. Eur Spine J. 2007;16(2):227-234. doi: 10.1007/s00586-005-0013-8.

Дополнительные файлы