About the commissural systems of the cerebral cortex (Corpus callosum, anterior commissure and David's lyre) тип статьи - научная

- Authors: Yanishevsky A.E.1

-

Affiliations:

- Imperial Kazan University

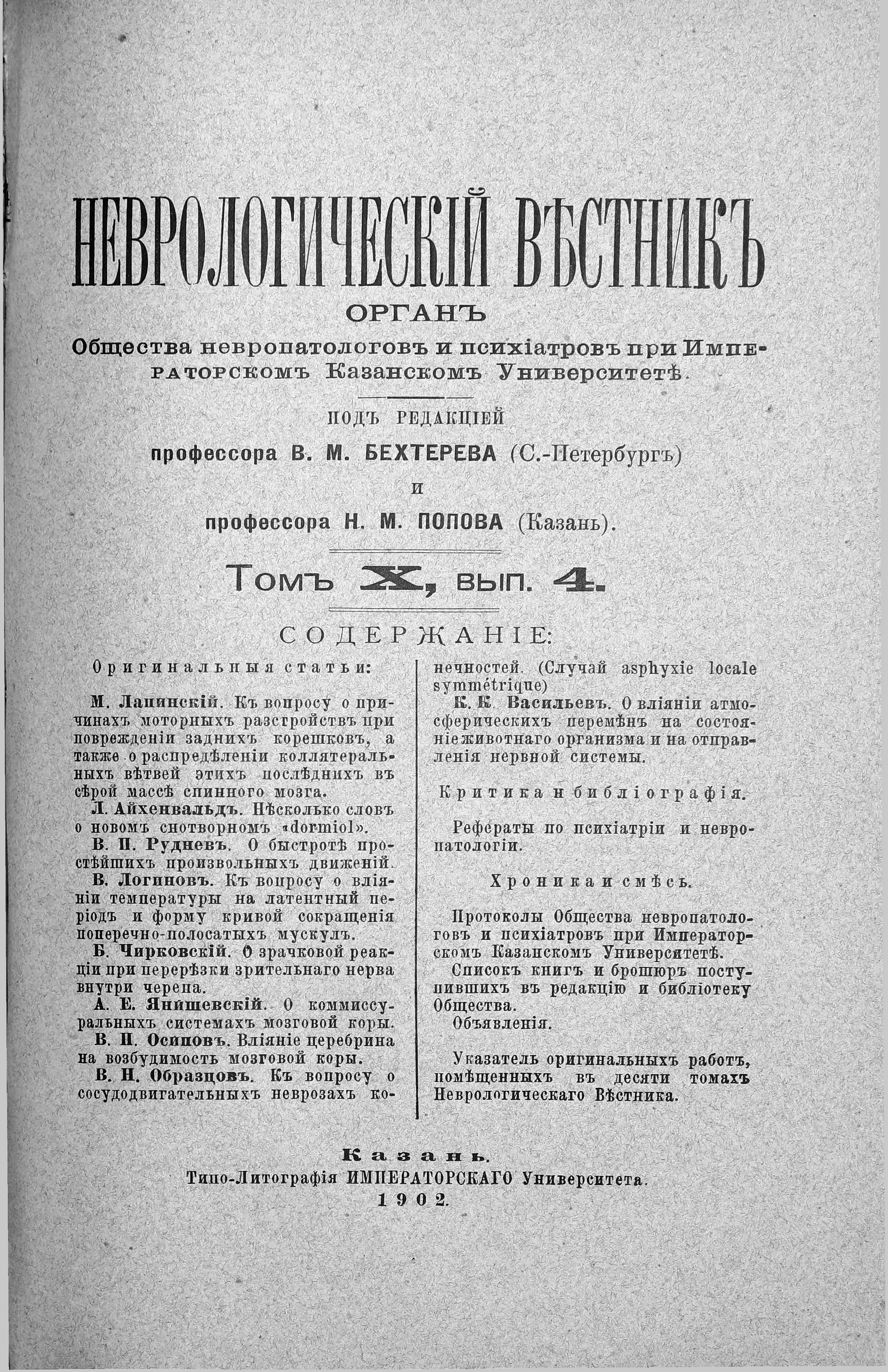

- Issue: Vol X, No 4 (1902)

- Pages: 55-93

- Section: Original study arcticles

- Submitted: 27.03.2022

- Accepted: 27.03.2022

- Published: 10.12.1902

- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/105457

- DOI: https://doi.org/10.17816/nb105457

- ID: 105457

Cite item

Full Text

Abstract

The commissural systems of the cerebral cloak in higher vertebrates are enclosed in three anatomically separate formations: the corpus callosum, the anterior commissure, and in that section of the arch, which is known as David's lyre.

But the existence of such sections in the commissural fibers of the cortex in lower vertebrates seems far from clear.

In fish, the forebrain is connected by a commissure called the commissura anterior or commissura interlobularis.

Keywords

Full Text

I.

Коммиссуральныя системы мозгового плаща у высшихъ позвоночныхъ заключены въ трехъ анатомически обособленныхъ образованіяхъ: мозолистомъ тѣлѣ, передней спайкѣ и въ томъ отдѣлѣ свода, который извѣстенъ подъ именемъ Давидовой лиры.

Но существованіе такого рода отдѣловъ въ спаечныхъ волокнахъ коры у нисшихъ позвоночныхъ представляется далеко неяснымъ.

У рыбъ передній мозгъ соединяется при помощи спайки, которая носитъ названіе commissura anterior или commissura interlobularis.

Въ этомъ образованіи нѣкоторые авторы (Миклухо-Маклаи 2), Kollmann 3), Osborn 4)) видѣли зачатокъ всѣхъ коммиссуральныхъ системъ высшихъ позвоночныхъ. Другіе (Fritsch 5), Mayser 6), Bellonci7), Edinger 8), Haller 9)) приравниваютъ эту коммиссуру передней спайкѣ. Но, по справедливому замѣчанію Prenant 1), полной гомологіи съ коммиссурами высшихъ животныхъ и въ частности млекопитающихся провести здѣсь нельзя, такъ какъ у рыбъ мозговой плащъ представляетъ собою перепончатое образованіе, лишенное нервныхъ элементовъ.

У амфибій различаются ясно два пучка поперечныхъ волоконъ, соединяющихъ полушарія передняго мозга. Верхній пучекъ принимается Leuret"омъ 10), Blattmann’oмъ 11), Reissner’омъ 12), Osborn’омъ 4) и Fulliquet 13) за мозолистое тѣло. Но Stieda 14), Bellonci 7), Wilder 15) и Fisch 16) возстаютъ противъ подобной гомологіи и считаютъ этотъ пучекъ за pars olfactoria передней спайки. Нижній пучекъ относятъ къ pars temporalis передней спайки.

Въ мозгу рептилій Stieda 14) описываетъ два коммиссуральныхъ пучка, изъ которыхъ нижній онъ приравниваетъ передней спайкѣ, а верхній принимаетъ за corpus callosum.

Osborn4) признаетъ также два пучка спаечныхъ волоконъ, которые, по нему, лежатъ внизу и впереди foramen Monroi. Верхній пучекъ раздѣляется на передній отдѣлъ, представляющій мозолистое тѣло, и на задній, соотвѣтствующій своду. Въ нижнемъ пучкѣ онъ видитъ переднюю спайку съ ея pars olfactoria и pars temporalis.

Haller 17) у черепахи изъ двухъ коммиссуральныхъ пучковъ одинъ называетъ commissura fornicata, а другой—вторичной передней спайкой. Commissura fornicata, по этому автору, также состоитъ изъ фронтальной части, соотвѣтствующей зачатку системы мозолистаго тѣла, и задней, которая можетъ быть принята за psalterium. Вторичная передняя спайка служитъ частью для соединенія обоихъ bulbi olfactorii, частью состоитъ изъ волоконъ, которыя идутъ въ области corporis striati и въ боковыя части затылочныхъ долей, т. е. соотвѣтствуетъ передней спайкѣ высшихъ животныхъ.

Rabl-Rückhard 18), описывая у аллигатора "commissura pallii anterior", не считаетъ ее гомологичной мозолистому тѣлу ни по положенію, ни по развитію и скорѣе склоненъ признать ее за коммиссуральную систему свода.

Къ подобному мнѣнію примыкаетъ Edinger 19) и Meyer 20). По Herrick’у 21) у рептилій нѣтъ ни мозолистаго тѣла, ни истиннаго свода, а существуетъ только передняя спайка, нѣкоторыя волокна которой принимаютъ иногда направленіе соотвѣтствующее переднимъ ножкамъ свода.

У птицъ Osborn 4) описываетъ коммиссуральныя системы въ такомъ же видѣ, какъ и у рептилій. Но верхній пучекъ представляется у нихъ болѣе тонкимъ. Его передній отдѣлъ, соотвѣтствующій мозолистому тѣлу, значительно меньше въ сравненіи съ заднимъ отдѣломъ. Такое сокращеніе размѣровъ мозолистаго тѣла у птицъ по сравненію съ пресмыкающимися находится въ прямой зависимости отъ редукціи внутреннихъ стѣнокъ мозгового плаща. Передняя спайка состоитъ только изъ pars temporalis; pars olfactoria представляется атрофированной.

Точно такого же описанія придерживаются Bumm 22) и Turner 23), тогда какъ Stieda 14), а также Michal covics 24) существованіе мозолистаго тѣла у птицъ считали сомнительнымъ.

У млекопитающихъ Flower 25) на рядѣ мозговъ отъ представителей различныхъ порядковъ животныхъ (Echidna hystrix, Phascolomys Wombat, Erinaceus Europeus и Lepus cuniculus), показалъ филогенетическое развитіе коммиссуральныхъ образованій. Вначалѣ corpus callosum представляется незначительнымъ, появляясь въ lamina terminalis у передняго конца Аммоніева рога въ томъ мѣстѣ, гдѣ соединяются другъ съ другомъ волокна бахромки, образуя коммиссуру fornicis. Передняя спайка наоборотъ весьма объемиста; она компенсируетъ своими размѣрами недостаточную величину мозолистаго тѣла. На слѣдующихъ ступеняхъ corpus callosum растетъ по направленію кзади, оставаясь въ то же время въ соединеніи своимъ заднимъ концомъ съ lamina terminalis. При своемъ ростѣ оно увлекаетъ ее за собой, благодаря чему получается острый уголъ открытый кпереди, въ области котораго возникаетъ septum pellucidum. Размѣры передней спайки по мѣрѣ роста мозолистаго тѣла постепенно уменьшаются, и на мозгѣ кролика поперечный разрѣзъ ея представляется уже весьма незначительнымъ по сравненію съ разрѣзомъ мозолистаго тѣла.

Symington 26) а также Elliot-Smith 27) признаютъ у однопроходныхъ и сумчатыхъ млекопитающихъ существованіе только передней спайки свода, отвергая и присутствіе мозолистаго тѣла.

За послѣднее время у Echidna hystrix Haller 28) описалъ мозолистое тѣло, которое онъ локализируетъ въ „большой нижней коммиссурѣ передняго мозга", неправильно принятой Flower’омъ исключительно за переднюю спайку. Верхній коммиссуральный пучекъ, и по этому автору, представляетъ собою коммиссуру Аммоніева рога. По представленію Haller'а мозолистое тѣло у слѣдующихъ порядковъ животныхъ не возникаетъ вновь у передняго конца commissurae fornicis однопроходныхъ, какъ это принимаетъ Flower, но только обособляется изъ нижней коммиссуры.

Такимъ образомъ вопросъ о томъ, на какой ступени животной лѣстницы появляются тѣ спаечныя образованія, какія мы встрѣчаемъ у высшихъ позвоночныхъ, представляется совершенно не выясненнымъ. Въ то время, какъ одни авторы видятъ зачатокъ всѣхъ этихъ образованій въ коммиссуральной системѣ мозга рыбъ, другіе отрицаютъ существованіе нѣкоторыхъ изъ нихъ и у нисшихъ млекопитающихъ. Вполнѣ яснаго развитія спаечныя системы достигаютъ только у болѣе высоко организованныхъ млекопитающихъ, именно у животныхъ, обладающихъ плацентой.

II.

Переходя къ эмбріологическимъ даннымъ о развитіи коммиссуральныхъ системъ необходимо будетъ коснуться тѣхъ образованій, которыя связаны съ ихъ возникновеніемъ.

Вначалѣ полушарія большого мозга, отдѣлившись отъ первичнаго передняго мозгового пузыря, соединяются между собою только у своего основанія съ помощью верхней стѣнки межуточнаго мозга, переходящей впереди въ, такъ называемую, эмбріональную lamina terminalis (Kölliker 29), Mihalkovics 24)).

По His’у, laminam terminalem слѣдуетъ разсматривать, какъ образованіе, являющееся результатомъ срощенія передняго конца мозговой трубки. Въ верху она переходитъ въ покрышку межуточнаго мозга, которая, редуцируясь до одного слоя эпителіальныхъ клѣтокъ и соединившись съ мягкой мозговой оболочкой, составляетъ впослѣдствіи tela chorioidea третьяго желудочка. Внизъ lamina terminalis идетъ на основаніе мозга и простирается до образованія, извѣстнаго подъ именемъ recessus opticus.

По линіи соединенія полушарія съ межуточнымъ мозгомъ проходитъ limbus medialis (His 30)). Этотъ поясъ описываетъ неправильно изогнутую линію, начинаясь впереди recessus opticus и lamina terminalis и оканчиваясь надъ ножкой corporis striati.

Параллельно limbus medialis на внутренней поверхности полушарія образуются, независимо одна отъ другой (His, Marchand 31), Martin 32)) двѣ борозды: передняя и задняя дуговая борозда (Bogenfurche).

Передняя дуговая борозда начинается на основаніи мозга вырѣзкой—incisura prima, раздѣляющей обонятельную долю на переднюю и заднюю часть. Восходя кверху, она тянется параллельно верхнему краю полушарія.

Задняя дуговая борозда, или sulcus hippocampi, составляетъ продолженіе передней борозды. Она идетъ по внутренней стѣнкѣ до задне-нижняго конца полушарія.

Неправильно-четырехугольное пространство на внутренней поверхности полушарія, заключенное между нижнимъ концомъ передней дуговой борозды и limbus medialis носитъ названіе, по His'у, area trapezoides.

Дугообразная область, лежащая между верхней частью дуговой борозды и limbus medialis, по Schmidt'у, извѣстна подъ именемъ arcus marginalis (Randbogen).

Развитіе коммиссуральныхъ образованій въ описаніяхъ авторовъ представляется въ слѣдующемъ видѣ.

По Schmidt’у 33), описанная имъ краевая дуга (Randbogen) раздѣляется на два валика: верхнюю и нижнюю краевую дугу. Corpus callosum, по этому автору, появляется между краевыми дугами, при чемъ верхняя краевая дуга идетъ на образованіе stria tecta и stria alba, а изъ нижней дуги образуется сводъ и septum pellucidum. Первоначальный зачатокъ мозолистаго тѣла соотвѣтствуетъ всему этому образованію со всѣми его отдѣлами.

Kölliker 29) также считаетъ, что corpus callosum развивается in toto и затѣмъ растетъ въ длину вмѣстѣ съ ростомъ полушарія. При его образованіи отъ передняго конца его по направленію къ нижнему концу laminae terminalis идетъ тонкій поясокъ, который можно считать за будущее rostrum corporis callosi. Треугольное поле, ограниченное стволомъ мозолистаго тѣла, указаннымъ пояскомъ и lamina terminalis есть septum pellucidum.

Передняя и средняя часть свода развивается изъ lamina terminalis, а заднія ножки свода образуются изъ нижней краевой дуги.

Передняя спайка развивается, по предположенію этого автора, впереди septum pellucidum, а не въ lamina terminalis.

Въ противоположность указаннымъ авторамъ Mihalkovics 24) считаетъ, что corpus callosum развивается не сразу, а сначала образуется та часть, которая соотвѣтствуетъ genu.

Процессъ появленія коммиссуръ, по этому автору, представляется въ слѣдующемъ видѣ. Первоначально происходитъ срощеніе внутреннихъ стѣнокъ полушарій впереди lаmіnа terminalis. Область срощенія имѣетъ видъ треугольника съ вершиной, обращенной внизъ и короткимъ основаніемъ, расположеннымъ надъ foramen Monroi. На территоріи этого треугольника и образуются зачатки передней спайки, свода, мозолистаго тѣла и septi pellucidi.

Вначалѣ появляются волокна передней спайки и свода; волоконъ мозолистаго тѣла въ это время еще не видно, хотя въ полушаріяхъ замѣтны уже волокна coronae radiatae. Развивающееся мозолистое тѣло сначала появляется въ своемъ переднемъ отдѣлѣ—genu. Дальнѣйшій ходъ его развитія состоитъ въ томъ, что происходитъ постепенно спереди назадъ срощеніе лежащихъ другъ возлѣ друга краевыхъ дугъ того и другого полушарія. Благодаря этому процессу къ первоначальносформированному genu постепенно присоединяются и остальныя части мозолистаго тѣла.

Блуменау 34) также считаетъ, что мозолистое тѣло развивается постепенно. Но въ противоположность мнѣнію Міhalkovics’а полагаетъ, что первоначально формируется не genu, а средняя часть, лежащая впереди и надъ foram. Monroi. Дальнѣйшій ростъ его совершается путемъ присоединенія новыхъ отдѣловъ, какъ по направленію кзади, такъ и по направленію кпереди. Появленіе волоконъ мозолистаго тѣла внутри полушарія совершается раньше, чѣмъ происходитъ срощеніе внутреннихъ стѣнокъ мозгового плаща, а не наоборотъ, какъ это думаетъ Mihalkovics.

Развивается мозолистое тѣло не между верхней и нижней краевой дугой, какъ полагаетъ Schmidt, а изъ нижняга края верхней краевой дуги, отдѣляясь бороздой отъ нижней дуги. Послѣдняя идетъ на образованіи свода. Появляется мозолистое тѣло послѣ развитія передней спайки и свода.

Marchand 31) въ своей работѣ о развитіи мозолистаго тѣла у человѣка указываетъ на весьма сложный ходъ развитія этой коммиссуры.

По описанію автора, lamina terminalis у трехмѣсячнаго зародыша образуетъ выпуклую кпереди дугу, наибольшая кривизна которой находится противъ корня обонятельной доли. Непосредственно надъ этимъ мѣстомъ образуется утолщеніе съ легкимъ s—образнымъ изгибомъ, верхній край котораго переходитъ въ формѣ нѣсколько извитой линіи въ краевую дугу (Randbogen). Это утолщеніе со времени Tiedemann'а принималось за зачатокъ мозолистаго тѣла, поставленнаго вертикально. Авторъ съ этимъ не можетъ согласиться, такъ какъ въ данный періодъ еще нѣтъ и слѣда мозолистаго тѣла. Затѣмъ, у четырехмѣсячнаго зародыша s—образное утолщеніе исчезаетъ и вмѣсто него появляется новое, которое располагается впереди foraminis Monroi. Оно имѣетъ на сагитальномъ разрѣзѣ форму диска съ выпуклымъ переднимъ краемъ и вогнутымъ заднимъ. Задневерхній отдѣлъ его переходитъ въ тонкую кайму краевой дуги, а нижній постепенно сходитъ въ lamina terminalis. На мѣстѣ этого перехода въ утолщеніи лежитъ передняя спайка. Утолщеніе это авторъ не считаетъ идентичнымъ съ прежнимъ, онъ видитъ въ немъ истинный зачатокъ мозолистаго тѣла. Въ болѣе позднихъ стадіяхъ утолщеніе начинаетъ увеличиваться по преимуществу кпереди. Форма его остается прежней, но въ его заднемъ отдѣлѣ появляется неглубокое неровное вдавленіе, которое не содержитъ волоконъ и вдается снизу вверхъ въ формѣ бухты до средины утолщенія. Благодаря этому, въ дальнѣйшемъ изъ диска получается серпъ, который и будетъ соотвѣтствовать всему мозолистому тѣлу. Заостренный передній отдѣлъ серпа соотвѣтствуетъ genu и rostrum corporis callosi, а болѣе толстый верхній участокъ его стволу. Бухтообразное вдавленіе представляетъ собою будущее septum pellucidum.

Такимъ образомъ Marchand примыкаетъ къ мнѣнію Schmidt'а и Kölliker'а въ томъ, что мозолистое тѣло образуется сразу in toto.

Martin 32) является до нѣкоторой степени примирителемъ двухъ воззрѣній на появленіе мозолистаго тѣла. На основаніи изслѣдованія эмбріональныхъ мозговъ котятъ онъ приходитъ къ выводу, что мозолистое тѣло образуется частью путемъ вростанія новыхъ волоконъ въ сформированные уже отдѣлы, частью путемъ присоединенія новыхъ отдѣловъ. По крайней мѣрѣ, rostrum corporis callosi появляется отдѣльно, развиваясь изъ "arcus rostralis". Въ противоположность мнѣнію Блуменау авторъ утверждаетъ, что мозолистое тѣло не развивается только изъ верхней краевой дуги, напротивъ его первыя волокна появляются въ нижней краевой дугѣ, а sple- пішп его расположено между обѣими краевыми дугами.

Grönberg 35) на основаніи изслѣдованія зародышей ежа (Erinaceus europeus) пришелъ къ заключенію, что всѣ спайки мозговой коры полушарія—commissura anterior, corpus callosum и commissura fornicis—возникаютъ въ одномъ мѣстѣ— въ области срощенія медіальныхъ стѣнокъ полушарія. Этой области авторъ даетъ названіе primitive Verwachsungsplatte или concrescentia primitiva, и отдѣляетъ ее какъ отъ lamina terminalis, такъ и отъ septum pellucidum. Commissura fornicis и corpus callosum, по этому автору, вначалѣ имѣютъ одинъ общій зачатокъ.

Изъ этого краткаго литературнаго очерка становится яснымъ, что эмбріологическія свѣдѣнія о коммиссуральныхъ образованіяхъ представляются сбивчивыми и не полными. Въ то время какъ Michalkovics и Блуменау считаютъ, что передняя спайка и сводъ развиваются раньше появленія мозолистаго тѣла, Grönberg представляетъ развитіе мозолистаго тѣла въ одномъ общемъ зачаткѣ со сводомъ. По представленію Schmidt'а, Kölliker'а и Marchand'а мозолистое тѣло развивается сразу во всѣхъ своихъ отдѣлахъ, а по представленію Michakovics'а, Блуменау и отчасти Martini окончательнаго сформированія оно достигаетъ только впослѣдствіи. При этомъ Michalkovics считаетъ, что сначала появляется genu corporis crllosi, а Блуменау первоначальный зачатокъ относитъ къ средней части мозолистаго тѣла.

Самое мѣсто возникновенія спаечныхъ системъ изображается авторами различно. Schmidt и Kölliker изображаютъ появленіе мозолистаго тѣла между верхней и нижней краевой дугой. При этомъ нижняя краевая дуга идетъ на образованіе свода. Michalkovics указываетъ на мѣсто возникновенія всѣхъ спаечныхъ образованій въ треугольномъ пространствѣ, лежащемъ непосредственно впереди laminae terminalis. Этотъ треугольникъ превращается, по его мнѣнію, впослѣдствіи въ septum pellucidum. Marchand считаетъ, что эта область, соотвѣтствующая area trapezoides His'а, не можетъ быть мѣстомъ возникновенія спаекъ, такъ какъ раздѣлена серповиднымъ отросткомъ мозговой оболочки и видна также на вполнѣ сформированномъ мозгѣ. Мѣсто возникновенія мозолистаго тѣла онъ указываетъ въ переднемъ отдѣлѣ краевой дуги непосредственно надъ lamina terminalis. Блуменау изображаетъ появленіе мозолистаго тѣла въ верхней краевой дугѣ. Martin считаетъ, что первыя его волокна возникаютъ напротивъ въ нижней краевой дугѣ. Наконецъ Grönberg считаетъ мѣстомъ возникновенія всѣхъ коммиссуральныхъ системъ особое образованіе, которое онъ называетъ concrescentia primitiva и считаетъ идентичнымъ съ треугольнымъ пространствомъ Michalkovics’а и s—образнымъ утолщеніемъ laminae terminalis Marchand'а. Въ то же время онъ отдѣляетъ это образованіе, какъ отъ septum pellucidum, такъ и отъ lamina terminalis. Если сравнить рисунки Marchand’а, и рисунки Grönberg'а то дѣйствительно оказывается, что форма и мѣстоположеніе s—образнаго утолщенія laminae terminalis на рисункахъ Marchand’а соотвѣтствуетъ вполнѣ concrescentiae primitivae Grönberg'а. Commissura anterior развивается внизу этихъ образованій, затѣмъ появляется образованіе, которое при дальнѣйшемъ развитіи распадается на двѣ части: на верхнюю— серповидную, соотвѣтствующую мозолистому тѣлу и на нижнюю, которая на рисункахъ Marchand’a, въ видѣ каймы тянется отъ задняго конца мозолистаго тѣла къ lamina terminalis. Эту часть Marchand называетъ "verlängerte Schlussplatte"; Grönberg же видитъ въ ней зачатокъ commissurae fornicis.

Что касается до времени появленія коммиссуръ, то Marchand относитъ появленіе мозолистаго тѣла у человѣка къ четвертому мѣсяцу внутриутробной жизни.

III.

Макроскопическая анатомія взрослаго мозга (Зерновъ 36). Le Testu 73), Dejerine 38)) даетъ слѣдующее описаніе коммиссуральныхъ системъ мозговой коры человѣка. При раздвиганіи полушарій большого мозга мы въ глубинѣ продольной борозды наталкиваемся на пластинку бѣлаго вещества, которая составляетъ дно продольной расщелины и, идя вдоль нея, не доходитъ до передняго конца лобной доли сантиметра 3—4, а до задняго конца затылочной доли сантиметровъ на 6—7.

Верхняя поверхность этого образованія, носящаго названіе мозолистаго тѣла или большой спайки мозга (corpus callosum. s. commissura cerebri major) выпукла спереди назадъ и вогнута въ поперечномъ направленіи. По срединной линіи ея идетъ едва замѣтная борозда (raphe), по обѣимъ сторонамъ которой располагаются продольные валики бѣлаго вещества. Эти образованія извѣстны подъ именемъ striae longitudinales или nervi Lancisii, s. tracti mediani. По обоимъ краямъ верхней поверхности находятся два другихъ уплощенныхъ пучка (tracti laterales) съ сѣроватой окраской, прикрытые gyr. corporis callosi и называемые по этому teniae tectae или striae obtectae. Послѣ удаленія описанныхъ продольныхъ пучковъ, верхняя поверхность его представляетъ ясную поперечную исчерченность, которая служитъ выраженіемъ волокнистаго строенія этой спайки. Нижняя поверхность мозолистаго тѣла вогнута соотвѣтственно изгибу лежащихъ подъ нею свода и прозрачной перегородки. Въ ту и другую сторону она составляетъ на всемъ своемъ протяженіи крышу бокового желудочка.

Конфигурація передняго и задняго конца мозолистаго тѣла выступаетъ при сагитальномъ разрѣзѣ. При этомъ условіи мозолистое тѣло представляется въ видѣ объемистой ленты бѣлаго вещества со значительнымъ утолщеніемъ и изгибами въ своемъ переднемъ и заднемъ отдѣлѣ. Передній конецъ его имѣетъ рѣзкій изгибъ книзу и назадъ и носитъ названіе колѣна—genu corporis callosi. На своемъ дальнѣйшемъ протяженіи онъ, истончаясь, переходитъ въ rostrum и сливается съ lamina cinerea terminalis. Задній конецъ, свободно висящій надъ четверохолміемъ, образуетъ полукруглое утолщеніе, извѣстное подъ именемъ подушки (splenium). Нижняя поверхность этого утолщеніи кончается острымъ концомъ—rostrum posterius. Отдѣлъ, лежащій между splenium и genu, извѣстенъ подъ именемъ тѣла или ствола (corpus s. truncus corporis callosi).

Правый и лѣвый край мозолистаго тѣла, перекинувшись надъ боковыми желудочками, переходятъ въ мозговыя полушарія и, тѣсно переплетаясь съ волокнами ихъ, теряются въ бѣломъ веществѣ.

Непосредственно подъ мозолистымъ тѣломъ лежитъ сводъ— fornix. Это образованіе въ видѣ свода перекидывается спереди назадъ надъ третьимъ желудочкомъ и зрительными буграми. Оно состоитъ изъ двухъ уплощенныхъ канатиковъ бѣлаго вещества, соединенныхъ между собою въ своей средней части для образованія тѣла свода (corpus fornicis) и расходящихся въ переднемъ и заднемъ отдѣлахъ для образованія его ножекъ: crura fornicis anteriora et posteriora.

Въ сводѣ различаются двѣ поверхности, три края и три угла.

Верхняя поверхность въ переднихъ двухъ третяхъ примыкаетъ по срединной линіи къ нижнему краю прозрачной перегородки, а въ своей задней трети тѣсно связана съ мозолистымъ тѣломъ. По ту и другую сторону она свободна. Нижняя поверхность лежитъ на tela chorioidea, которая отдѣляетъ сводъ отъ третьяго желудочка и thalami optici.

Задній край тѣсно связанъ съ splenium corporis callosi. Два боковыхъ края представляются острыми и тонкими и идутъ вдоль plexus lateralis, покоясь на внутренней половинѣ верхней поверхности зрительныхъ бугровъ. Въ самомъ переднемъ отдѣлѣ они поднимаются дугою вверхъ, оставляя верхнюю поверхность thalami optici. Благодаря этому, въ этой области образуется отверстіе—foramen Monroi, черезъ которое происходитъ сообщеніе между среднимъ и боковыми желудочками. Непосредственно надъ foramen Monroi находится передній уголъ свода. Отсюда отходятъ его переднія ножки, которыя, обогнувши сверху внизъ передній край thalami optici, расходятся и идутъ въ направленіи внизъ, назадъ и кнаружи по направленію къ corpora mammillaria. Продолженіемъ заднихъ двухъ угловъ свода являются заднія ножки его. Представляясь въ формѣ уплощенныхъ канатиковъ они огибаютъ задній край thalami optici, идутъ косвенно назадъ кнаружи и внизъ и соединяются съ cornu Ammonis, сопровождая его до самаго передняго отдѣла основного рога бокового желудочка.

Каждый канатикъ раздѣляется на двѣ части: внѣшнюю и внутреннюю. Внѣшняя образуетъ бѣлый покровъ выпуклой поверхности Аммоніева рога—alveus cornu Ammonis. Внутренняя часть свободна и, слѣдуя по вогнутой поверхности Аммоніева рога, извѣстна подъ именемъ fimbria (corps bordant).

Между задними ножками свода непосредстветно подъ splenium corporis callosi протянута пластинка бѣлаго вещества съ поперечной исчерченностыо. Эта пластинка носитъ названіе Давидовой лиры—psalterium, s. corpus psalloides.

Впереди переднихъ ножекъ свода, составляя передній край третьяго желудочка, лежитъ передняя мозговая спайка— commissura anterior.

Это образованіе сравнивается съ подковой, средняя свободная часть которой лежитъ на уровнѣ нижняго угла septi pellucidi, а боковыя части погружаются въ substantia perforata anterior. Направляясь сначала кнаружи и нѣсколько впередъ, передняя спайка загибается постепенно назадъ и внизъ, проходитъ подъ corpus striatum, прорывая на его нижней поверхности желобъ, обозначенный Gratiolet подъ именемъ canalis commissurae anterioris, и оканчивается въ височно-затылочныхъ отдѣлахъ полушарія.

Кромѣ волоконъ съ только-что изображеннымъ ходомъ передняя спайка заключаетъ въ себѣ волокна, идущія изъ обонятельныхъ долей. Эта часть волоконъ передней спайки извѣстна подъ именемъ pars olfactoria. Крайне незначительная у человѣка, она особенно рѣзко развита у осмотическихъ животныхъ. Отдѣляясь отъ средняго отдѣла передней спайки, она идетъ въ corpus striat., затѣмъ погружается вертикально въ substantia perforata anterior и, загибаясь впередъ, достигаетъ bulbus ilfactorius.

IV.

Переходя къ анатомическому значенію коммиссуральныхъ системъ, остановимся прежде всего на взглядахъ прежнихъ и современныхъ авторовъ относительно самого большого коммиссуральнаго образованія—мозолистаго тѣла.

По представленію большинства еще прежнихъ анатомовъ, среди которыхъ слѣдуетъ отмѣтить имена Vesal'я., Varoli, Die merbrock'а, Willis'а, Günther'а, Мalkarne, Beil'я, Vicq-d'Azir'а, Chaussiev'а, Bolando 39), Burdach's40), Arnold'а41), Vieussens, Gall'я, Spurzgeim'а 42) и друг., мозолистое тѣло являлось образованіемъ, въ составъ котораго входятъ волокна, направляющіяся въ поперечномъ направленіи въ то и другое полушаріе.

При этомъ нѣкоторые изъ указанныхъ авторовъ (Chos- sier, Bolando) не могли констатировать, чтобы волокна мозолистаго тѣла, идя изъ одного полушарія, переходили черезъ raphe въ другое. Bolando допускалъ только подобную возможность.

Одновременно съ подобнаго рода взглядомъ па мозолистое тѣло, какъ на спайку полушарій, существовало и другое воззрѣніе, по которому corpus callosum представлялось совершенно независимымъ отъ мозговыхъ полушарій.

Такъ Winslow 43) считалъ, что мозолистое тѣло можетъ быть совершенно отдѣлено отъ вещества полушарій, находясь съ ними только въ соединеніи.

По ученію многихъ, мозолистое тѣло являлось образованіемъ, которое имѣетъ отношеніе къ мозговымъ ножкамъ.

Такъ Tiedemann 44) на основаніи эмбріологическихъ данныхъ училъ, что волокна мозолистаго тѣла составляютъ непосредственное продолженіе мозговыхъ ножекъ.

Но особенно тщательно подобнаго рода воззрѣніе развилъ Foville 45).

По представленію этого автора, мозолистое тѣло не имѣетъ совершенно никакого отношенія къ мозговой корѣ. Оно происходитъ изъ волоконъ мозговыхъ ножекъ или, какъ ихъ называетъ авторъ, troncon pédonculaire, формируясь изъ ихъ задняго или верхняго пучка, который беретъ начало въ заднихъ столбахъ спинного мозга. Составляя родъ покрышки боковыхъ желудочковъ, мозолистое тѣло укутываетъ снаружи своими волокнами всѣ ихъ отдѣлы и подобно имъ имѣетъ три рога: передній, задній и нижній. Подобнаго рода представленіе получено авторомъ на основаніи весьма своеобразнаго пріема. Онъ помѣщалъ концы пальцевъ въ продольную щель, достигалъ поверхности мозолистаго тѣла и старался проникнуть въ полушаріе по ходу мозолистыхъ волоконъ. При этомъ условіи его пальцы всегда поворачивались къ основанію мозга—къ его ножкамъ.

Вrаіпѵille46) въ докладѣ о работѣ Foville’a во французской академіи указывалъ однако, что при подобнаго рода пріемѣ никогда нельзя произвести отдѣленіе мозолистаго тѣла отъ полушарій безъ разрыва того и другого отдѣла.

Longet47), произведя со всей тщательностью изслѣдованіе съ помощью такого способа, подтвердилъ, что въ этомъ случаѣ дѣйствительно всегда происходитъ разрывъ мозговыхъ волоконъ, направляющихся изъ внутренней поверхности полушарій къ мозолистому тѣлу. Это дало автору возможность считать, что мозолистое тѣло представляетъ коммиссуру, которая не вполнѣ „чужда мозговымъ полушаріямъ".

Со времени Meynert’a, устанавливается уже болѣе опредѣленный взглядъ на анатомическое значеніе мозолистаго тѣла.

Этотъ авторъ 50), пользуясь еще методомъ отслоенія волоконъ въ уплотненномъ мозгу, могъ ясно доказать переходъ мозолистыхъ волоконъ изъ коры одного полушарія въ другое.

Взглядъ на мозолистое тѣло, какъ на спайку полушарій въ настоящее время является уже обще-принятымъ. Онъ подтвержденъ на основаніи весьма многихъ работъ съ примѣненіемъ различныхъ способовъ окраски и метода вторичныхъ перерожденій вслѣдъ за поврежденіемъ коры и самого мозолистаго тѣла.

Rатоп-у Cajal48) съ помощью метода серебренія указалъ даже начало мозолистыхъ волоконъ въ осевоцилиндрическихъ отросткахъ малыхъ пирамидальныхъ клѣтокъ или въ коллатераляхъ проекціонныхъ и ассоціаціонныхъ волоконъ. Перейдя въ другое полушаріе, мозолистыя волокна, по представленію этого автора, входятъ въ сѣрое вещество, гдѣ и даютъ свои конечныя развѣтвленія.

Однако нужно указать, что и въ настоящее время еще встрѣчаются мнѣнія, которыя противорѣчатъ общепринятому взгляду. Кромѣ своеобразнаго воззрѣнія, которое было высказано въ 1886 году Hamilton'омъ и разборъ котораго помѣщенъ ниже, слѣдуетъ отмѣтить, что даже за самое послѣднее время отмѣчаются наблюденія, странныя съ современной точки зрѣнія.

Такъ на XIII международномъ съѣздѣ въ Парижѣ Kattwinkel 49) сообщилъ, что онъ изслѣдовалъ въ лабораторіи Р. Marie 36 мозговъ съ большими фокусными пораженіями одного изъ полушарій и могъ убѣдиться, что даже значительныя пораженія мозговыхъ извилинъ не сопровождаются перерожденіями мозолистаго тѣла; ихъ не удалось констатировать ни однимъ изъ способовъ изслѣдованія. Въ то же время въ 1/3 изслѣдованныхъ имъ мозговъ онъ нашелъ мѣстныя пораженія мозолистаго тѣла. Это заставляетъ его предположить, что во многихъ случаяхъ, въ которыхъ авторы описали вторичныя перерожденія, дѣло шло о первичныхъ мѣстныхъ пораженіяхъ.

Докладъ встрѣтилъ возраженія со стороны Monakow'а,Vogt'а и Piltz'а.

Дѣйствительно, вторичныя перерожденія мозолистаго тѣла вслѣдъ за поврежденіемъ коры было констатировано Forel'емъ, Gudden'омъ, Moопакоw'ымъ, Langley’eмъ и Grünbaum’oмъ и подтверждено цѣлымъ рядомъ цитируемыхъ ниже авторовъ.

Происходя изъ коры одного полушарія, волокна мозолистаго тѣла, по первоначальному представленію авторовъ, шли въ противоположное и оканчивались тамъ своими развѣтвленіями въ строго соотвѣтствующихъ областяхъ, представляя собою систему истинныхъ спаечныхъ путей.

Такой взглядъ былъ строго проведенъ Meynert'омъ50). Но затѣмъ на основаніи работъ Schnöpfhagen'а 51), Ramon-y-Cajal'я48), позднѣйшей работы Meynert'а 52), изслѣдованія Муратова 53) и весьма многихъ другихъ установлено, что corpus callosum содержитъ волокна, которыя соединяютъ не только идентичныя, но и совершенно разнородныя по мѣстоположенію и функціональному значенію области полушарій. Однако болѣе детальное изученіе состава волоконъ мозолистаго тѣла, ихъ направленія и окончанія, его отношеніе къ сосѣднимъ образованіямъ, встрѣчаетъ и въ настоящее время въ литературѣ еще много неяснаго и противорѣчиваго. Эту неясность и противорѣчія мы встрѣчаемъ не только въ описаніи, но и номенклатурѣ различнаго рода образованій, имѣющихъ непосредственное отношеніе къ мозолистому тѣлу.

V.

Прежде чѣмъ приступить къ разбору литературныхъ данныхъ позднѣйшихъ авторовъ относительно тончайшаго строенія мозолистаго тѣла, необходимо указать на тѣ образованія, которыя въ разное время выдѣлены, какъ придатки его.

Reil 54) впервые обозначилъ именемъ tapetum волокна нижняго слоя задней части тѣла и splenii corporis callosi, которыя идутъ по наружной стѣнкѣ задняго и нижняго рога бокового желудочка.

Подъ именемъ forceps (Zange) Reil описалъ два толстыхъ пучка волоконъ, которые въ формѣ вѣтвей щипцовъ идутъ отъ задней части мозолистаго тѣла по направленію къ затылочнымъ долямъ,

По Burdach'y 40) tapetum представляетъ собою слой волоконъ толщиною 1/2—1 линіи, покрытый эпителіемъ. Этотъ слой отходитъ по ту и другую сторону мозолистаго тѣла въ направленіи наискось назадъ, кнаружи и внизъ до задненаружнаго угла зрительнаго бугра, затѣмъ загибается впередъ, идя по наружной стѣнкѣ нижняго рога. Прилегая съ одной стороны къ внутренней поверхности лучистыхъ волоконъ, а съ другой къ наружной сторонѣ Аммоніева рога, онъ проходитъ параллельно послѣднему впередъ и внизъ въ вершину основной доли.

Forcipes, по этому автору, отходятъ по обѣ стороны отъ мозолистаго тѣла въ мѣстѣ перехода валика въ стволъ въ видѣ двухъ толстыхъ пучковъ въ направленіи сначала кнаружи и назадъ, затѣмъ внутрь и назадъ, образуя двѣ дуги, обращенныя вогнутостями другъ къ другу. Forcipes составляютъ основаніе, внутреннюю стѣнку и крышу задняго рога; они доходятъ до вершины затылочныхъ долей.

Arnold 41) описанную Rеil’емъ и Burdach’омъ систему forcips назвалъ forceps major s. posterior и подъ именемъ forceps anterior s. minor описалъ систему волоконъ, которая отходитъ по ту и другую сторону колѣна мозолистаго тѣла въ видѣ вогнутыхъ внутрь дугъ и распредѣляется по внутренней поверхности лобныхъ долей.

Къ системѣ мозолистаго тѣла Arnold относитъ также fasciculus arcuatus Reil'я и Burdach’а.

Кромѣ того, по этому автору, существуетъ связь мозолистаго тѣла и съ наружной капсулой, которая представляетъ собою слой волоконъ, идущихъ изъ мозолистаго тѣла въ извилины Сильвіевой борозды.

Wernicke 55) описалъ пучекъ волоконъ въ11/2 сантиметра шириною, который направляется отъ мозолистаго тѣла во внутреннюю капсулу. Дальнѣйшаго хода его волоконъ авторъ однако не опредѣляетъ.

Болѣе опредѣленное отношеніе между мозолистымъ тѣломъ и внутренней капсулой устанавливалъ Hamilton 56). Онъ разсматривалъ мозолистое тѣло, какъ обширный перекрестъ пирамиднаго пути. Мозолистыя волокна, по этому автору, возникаютъ изъ полушарія мозга и идутъ къ переднему отдѣлу внутренней капсулы противоположной стороны.

Считаясь съ описанными образованіями, позднѣйшимъ авторамъ при изслѣдованіи строенія мозолистаго тѣла приходилось установить его отношеніе къ затылочнымъ и височнымъ долямъ, изслѣдуя строеніе и составъ tapeti и forcipis posterioris, установить отношеніе мозолистаго тѣла къ лобнымъ долямъ, изслѣдуя ходъ и направленіе forcipis anterioris и установить связь мозолистаго тѣла съ наружной и внутренней сумками, а также съ длинными ассоціаціонными путями полушарія.

Для удобства изложенія можно будетъ расположить литературный матеріалъ по рубрикамъ сообразно съ тѣмъ или другимъ методомъ, примѣненнымъ авторами для рѣшенія вопроса.

Въ числѣ авторовъ, работавшихъ надъ непораженнымъ мозгомъ взрослаго человѣка, слѣдуетъ отмѣтить Beevor’а, Schnöpfhagen’а, Meynert’а, Sachs’а и Dejerine'а.

Beevor 57) выступилъ рѣзкимъ противникомъ Hamilton’а, относительно его воззрѣнія на мозолистое тѣло. На серіи срѣзовъ взрослаго мозга человѣка Beevor не могъ прослѣдить пи одного волокна изъ мозолистаго тѣла во внутреннюю сумку и считаетъ мозолистое тѣло истинной спайкой полушарія.

Schnöpfhagen 51) въ своей обстоятельной работѣ, отчасти пользуясь методомъ отслоенія волоконъ, отчасти на основаніи изслѣдованія микроскопическихъ срѣзовъ, окрашенныхъ хлористымъ золотомъ, пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Въ переднемъ отдѣлѣ мозолистаго тѣла проходитъ пучекъ волоконъ, входящій въ составъ fasciculus arcuatus и назначенный для соединенія заднихъ отдѣловъ одного полушарія съ лобной долей другого.

Связь мозолистаго тѣла съ наружной сумкой авторомъ устанавливается въ формѣ пучка, называемаго имъ "Ваlkеnkapselfaserung", въ составъ котораго входятъ волокна, назначенныя для извилинъ островка и упомянутаго fasciculus arcuatus. Какое бы то ни было отношеніе мозолистаго тѣла ко внутренней сумкѣ авторомъ совершенно отрицается.

Въ лобныя доли на изображеніяхъ горизонтальныхъ срѣзовъ волокна идутъ изъ передняго отдѣла мозолистаго тѣла непосредственно по направленію впередъ въ формѣ снопа.

Meynert 52) подтверждаетъ данныя Schnöpfhagen’а о связи мозолистаго тѣла съ fasciculus arcuatus и указываетъ, что corpus callosum черезъ fasciculus arcuatus ассоціируетъ верхнюю поверхность одного полушарія съ неизвѣстными областями другого.

Sachs 58), придерживаясь описанія, даннаго Burdach’омъ, называетъ tapetum слой волоконъ наружной стѣнки нижняго рога бокового желудочка, а всѣмъ волокнамъ мозолистаго тѣла, которыя идутъ къ затылочнымъ долямъ, онъ даетъ названіе forcipis. Волокна forcipis, по этому автору, со всѣхъ сторонъ окружаютъ задній рогъ въ видѣ слоя, въ которомъ можно различить верхнюю часть, расположенную надъ верхней стѣнкой задняго рога, нижнюю часть, лежащую подъ его основаніемъ, наружный и внутренній отдѣлы, составляющіе наружную и внутреннюю стѣнку задняго рога.

Dejerine 38) не признаетъ forceps anterior въ томъ видѣ, въ какомъ его изобразилъ Arnold. Въ описаніи автора ходъ мозолистыхъ волоконъ въ лобныя доли представляется болѣе сложнымъ.

Именно, волокна, которыя берутъ свое начало въ третьей лобной извилинѣ, идутъ въ вертикально трансверзальной плоскости и могутъ быть прослѣжены на всемъ ихъ протяженіи на фронтальныхъ срѣзахъ. Волокна, происходящія изъ второй и первой лобной извилины, идутъ въ косомъ направленіи, которое переходитъ почти въ сагитальное въ волокнахъ изъ первой лобной извилины. Наконецъ волокна внутренней поверхности лобной доли направляются назадъ и кнаружи. Перекрещиваясь съ ассоціаціонными и вѣнечными волокнами, всѣ мозолистыя волокна лобныхъ долей идутъ на встрѣчу переднему рогу и, соединившись въ компактный пучекъ, изгибаются передъ боковымъ желудочкомъ подобно изгибу волоконъ стволовой части мозолистаго тѣла около наружнаго его угла. Быстро увеличившись въ своемъ объемѣ, благодаря присоединенію новыхъ волоконъ, образовавшійся пучекъ направляется косвенно внутрь и назадъ къ колѣну мозолистаго тѣла.

Tapetum Dejerine считаетъ образованіемъ, въ составъ котораго входитъ, главнымъ образомъ, ассоціаціонный лобно- затылочный пучекъ. Но извѣстное количество волоконъ tapeti принадлежитъ и мозолистому тѣлу.

Отношеніе мозолистаго тѣла къ разсматриваемымъ нами образованіямъ могло бы быть выведено на основаніи гистологическаго изслѣдованія мозга, лишеннаго отъ природы этой спайки. Недоразвитіе ея, понятнымъ образомъ, должно отразиться на наличности ея придатковъ.

Въ числѣ авторовъ, примѣнившихъ подобнаго рода путь для своихъ изслѣдованій, въ литературѣ отмѣчаются Onufrowicz, Kaufmann, Mingazzini, Sachs., Zingerle, Marchand и Probst.

Onufrowicz 59) описалъ случай, относившійся къ 37-лѣтнему идіоту, умершему отъ пневмоніи. При аутопсіи было констатировано на мѣстѣ мозолистаго тѣла присутствіе тонкой перепонки, являвшейся остаткомъ laminae terminalis. Вмѣстѣ съ тѣмъ отсутствовало и psalterium. Тѣло свода и septum pellucidum были раздѣлены на двѣ половины Передняя спайка хотя и существовала, но была развита слабѣе нормальнаго. При микроскопическомъ изслѣдованіи срѣзовъ этого мозга оказалось, что, не смотря на полное отсутствіе мозолистаго тѣла, tapetum задняго и нижняго рога существовало и было даже развито сильнѣе нормальнаго. Forceps posterior отсутствовалъ. Внутренняя сумка развита была вполнѣ нормально. Изъ подобнаго рода данныхъ Onufrowicz вывелъ заключеніе, что tapetum задняго и нижняго рога не принадлежатъ къ системѣ мозолистаго тѣла. Не имѣетъ къ нему отношенія и внутренняя сумка. Кромѣ этого, авторъ въ изслѣдованомъ мозгѣ могъ констатировать присутствіе непомѣрно развитого пучка продольныхъ волоконъ, который шелъ вдоль внутренней стѣнки полушарія и переходилъ въ tapetum задняго рога. Этотъ пучекъ названъ имъ Fronto-occipitalis Associationsbundel и приравненъ къ fasciculus arcuatus или fasciculus longitudinalis superior Burdach'а.

Kaufmann 60) описалъ аналогичный случай у 24-лѣтней идіотки. Здѣсь также при отсутствіи мозолистаго тѣла обнаруживался очень объемистый пучекъ міелиновыхъ волоконъ, который помѣщался снаружи и сверху отъ бокового желудочка, прикрытый съ медіальной поверхности сѣрымъ веществомъ. Въ верхней части пучка волокна загибались дугообразно кверху и терялись въ веществѣ полушарія; направленіе другихъ волоконъ было болѣе трансверзальнымъ. Пучекъ шелъ вдоль медіальной стѣнки полушарія изъ лобныхъ долей по направленію къ затылочнымъ и переходилъ въ tapetum задняго и нижняго рога. Этотъ пучекъ Kaufmann также называетъ fasciculus frontooccipitalis, считая его идентичнымъ съ пучкомъ Burdach'а. При этомъ онъ отмѣчаетъ, что въ данномъ случаѣ онъ выступилъ яснѣе, чѣмъ въ нормальномъ мозгу, благодаря отсутствію мозолистаго тѣла. На основаніи своего случая Kaufmann отрицаетъ связь мозолистаго тѣла съ tapetum и внутренней сумкой.

Mingazzini 61) описалъ случай полнаго отсутствія мозолистаго тѣла у одиннадцати-мѣсячнаго идіота съ hydrocephalus internus. Въ этомъ случаѣ отсутствовало и tapetum.

Sachs 58) имѣлъ возможность просмотрѣть препараты въ случаѣ Kaufmann'а; онъ пришелъ къ заключенію, что въ данномъ случаѣ не было отсутствія мозолистаго тѣла. Волокна его существовали, но они только не переходили на противоположную сторону, оставаясь въ томъ же полушаріи и принявши продольное направленіе. Благодаря этому, и образовался лобно-затылочный пучекъ, котораго нѣтъ въ нормальномъ мозгу. Здѣсь, по предположенію автора, дѣло идетъ о своеобразной гетеротопіи мозолистаго тѣла.

Zingerle 62) описалъ случай неполнаго отсутствія мозолистаго тѣла у мальчика 31/2 лѣтъ съ hydrocephalus internus. При вскрытіи было обнаружено, что отъ мозолистаго тѣла остался только передній отдѣлъ, соотвѣтствующій genu. Отъ этого остатка въ томъ и другомъ полушаріи тянулся кзади пучекъ волоконъ, рѣзче выраженный въ правомъ полушаріи. Этотъ пучекъ лежалъ на мѣстѣ мозолистаго тѣла между g. fornicatus и эпендимой. Перегибаясь черезъ крышу бокового желудочка на боковую сторону его, онъ раздѣлялся на два пучка, изъ которыхъ одинъ шелъ въ наружную стѣнку задняго рога, а другой въ наружную стѣнку нижняго.

Авторъ считаетъ этотъ пучекъ идентичнымъ съ пучкомъ Onufrowicz’а и fasciculus sabcallosus Муратова. На основаніи своего случая и разбора литературы онъ приходитъ къ выводу, что tapetum желудочковъ образовано помимо мозолистыхъ волоконъ еще длинными ассоціаціонными путями, связывающими затылочныя, теменныя и височныя доли съ лобными.

Что касается связи мозолистаго тѣла со внутренней сумкой, то вопросъ объ этомъ рѣшается авторомъ въ отрицательномъ смыслѣ, такъ какъ внутренняя капсула не претерпѣваетъ замѣтныхъ измѣненій при деффектѣ въ мозолистомъ тѣлъ.

Marchand 63) наблюдалъ четыре случая недоразвитія мозолистаго тѣла. Въ двухъ случаяхъ полнаго отсутствія этой спайки авторъ нашелъ необычный для нормальнаго мозга пучекъ, который состоялъ изъ волоконъ съ поперечнымъ направленіемъ. Онъ шелъ вдоль полушарія и въ области foram. Monroi тѣсно былъ связанъ со сводомъ, который состоялъ изъ двухъ нормально развитыхъ половинъ, не соединенныхъ между собою. При изслѣдованіи микроскопическихъ срѣзовъ авторъ могъ убѣдиться, что найденный пучекъ не можетъ соотвѣтствовать какому-либо пучку въ нормальномъ мозгу, но состоитъ, вѣроятно, изъ мозолистыхъ волоконъ, не перешедшихъ въ другое полушаріе. Изслѣдованіе фронтальныхъ срѣзовъ затылочныхъ долей указало автору, что forceps и tapetum въ этомъ случаѣ не претерпѣло замѣтныхъ измѣненій.

Probst 64) весьма обстоятельно описалъ случай отсутствія мозолистаго тѣла у пятнадцатилѣтней идіотки. На мѣстѣ мозолистаго тѣла авторъ нашелъ своеобразный пучекъ волоконъ, названный имъ Balkenlangsbündel. Этотъ пучекъ снизу тѣсно связанъ со сводомъ, а на дорзальной поверхности переходитъ въ вещество полушарія. Его волокна начинаются изъ орбитальныхъ, медіальныхъ и частью латеральныхъ мозговыхъ извилинъ и собираются у медіальнаго края передняго рога въ массивный пучекъ, который принимаетъ дорзовентральное направленіе. При дальнѣйшемъ его ходѣ къ нему присоединяются волокна изъ gyr. fornicatus, верхней части лобныхъ, центральныхъ и темянныхъ извилинъ. Въ то же время пучекъ и со своей стороны отдаетъ волокна, которыя направляются въ извилины. При началѣ задняго рога онъ раздѣляется на двѣ части, изъ которыхъ лятеральная образуетъ крышу и боковую стѣнку заднего и нижнего рога, а медіальная идетъ въ составъ „медіальнаго tapetum" ихъ. Изъ „медіальнаго и лятеральнаго tapetum" одходятъ волокна къ основанію нижняго рога, образуя тамъ „tapetum основанія рога".

Направленіе волоконъ пучка различно. Въ той части его, которая прилежитъ къ своду, волокна имѣютъ продольное направленіе. Но кромѣ того въ немъ встрѣчаются волокна и иныхъ направленій. Длина ихъ также различна. Назначеніе волоконъ состоитъ въ томъ, чтобы соединить орбитальныя и медіальныя извилины съ лежащими каудально областями, лобныя доли съ центральными извилинами, верхнія части темянной доли съ лобными, затылочными и основными извилинами.

Описанный пучекъ Probst считаетъ тѣмъ же образованіемъ, которое было описано до него подъ именемъ лобно- затылочнаго пучка Onufrowicz’a. Но онъ не считаетъ его идентичнымъ съ лобно-затылочнымъ пучкомъ Dejerine’а, признавая въ немъ образованіе ненормальное. На основаніи изученія состава и хода волоконъ пучка—Balkenlaugsbündel Probst считаетъ возможнымъ дать обоснованіе гипотезѣ Sachs’а, подтвержденной Marchand'омъ. Примыкая ко взглядамъ этихъ авторовъ, онъ видитъ въ этомъ пучкѣ явленіе гетеротопіи мозолистыхъ волоконъ, которыя при своемъ развитіи не перешли въ противоположное полушаріе. Связи мозолистаго пучка съ внутренней и наружной капсулой авторъ подтвердить не могъ.

Указаніе на распредѣленіе и ходъ волоконъ мозолистаго тѣла на основаніи изученія вторичныхъ перерожденій послѣ фокусныхъ пораженій коры мы находимъ въ работахъ Dejerine'a, Sachs’a, Anton'a, Brissaud и Probst'a.

Dejerine 65) въ своемъ руководствѣ по анатоміи нервной системы собралъ нѣсколько случаетъ такихъ пораженій. На основаніи ихъ разбора онъ приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. При пораженіи затылочныхъ долей поражается tapetum, откуда перерожденіе идетъ отчасти въ splenium, отчасти въ лобно-затылочный пучекъ. Въ этихъ же случаяхъ поражается и forceps posterior, откуда перерожденіе идетъ въ вентральную часть splenii. При пораженіи темянной доли перерожденіе захватываетъ tapetum. Пораженіе Ролландовой зоны влечетъ за собой перерожденіе ствола мозолистаго тѣла. Пораженіе височной доли вызываетъ перерожденіе въ tapetum, откуда оно переходитъ отчасти въ лобно-затылочный пучекъ, отчасти въ splenium corporis callosi. Въ этомъ случаѣ перерожденныя волокна располагаются въ splenium впереди и сверху волоконъ затылочныхъ долей. Пораженіе лобныхъ долей, смотря по мѣстоположенію, вызываетъ перерожденіе волоконъ genu, rostrum или передней части ствола мозолистаго тѣла.

Sachs 66) имѣлъ случай размягченія въ области височной доли праваго полушарія. Очагъ занималъ бѣлое вещество вершины височной доли, передній отдѣлъ первой и всю длину второй и третьей височной извилины. У основанія доли очагъ шелъ въ мозговое вещество затылочной доли. Медіальная поверхность височной доли оставалась не пораженной. Вторичному перерожденію въ правомъ полушаріи подверглось tapetum (частью разрушено самимъ очагомъ) нижняго рога и splenium corporis callosi. Передняя спайка значительно истончена.

Въ лѣвомъ полушаріи аналогичному измѣненію подверглись также splenium и передняя спайка. Forceps, т. е. мозолистыя волокна затылочныхъ долей, включая сюда и, такъ называемое, tapetum задняго рога ясно измѣнено въ сравненіи съ правымъ полушаріемъ. Точно также измѣнено и tapetum нижняго рога. На основаніи этого случая авторъ приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. Послѣ пораженія tapeti нижняго рога вторичное перерожденіе идетъ не въ лобно-затылочный пучекъ, но черезъ splenium въ противоположное полушаріе. Оба tapetum и forceps принадлежатъ мозолистому тѣлу. Въ splenium corporis callosi проходятъ волокна, соединяющія другъ съ другомъ обѣ затылочныя и обѣ височныя доли, а кромѣ того тамъ же находятся волокна, которыя соединяютъ затылочную долю одного полушарія съ височной противоположной стороны.

Anton 67) описалъ случай пораженія затылочной доли. Очагъ занималъ область cunei, и часть calcaris avis. Кромѣ того, размягченію подверглась самая нижняя и задняя часть праваго forcipis corporis callosi. Отсюда перерожденіе шло въ лѣвое полушаріе на медіальную стѣнку задняго рога, распространяясь до задняго конца затылочнаго рога. Кромѣ этого, не смотря на отсутствіе пораженія tapeti праваго полушарія, было рѣзкое перерожденіе въ tapetum лѣваго полушарія. На основаніи своего случая, авторъ заключаетъ, что tapetum содержитъ волокна, которыя связываютъ неидентичныя области той и другой половины мозга, оно представляетъ собою ассоціаціонную систему, конечные пункты которой находятся на задней и медіальной поверхности одного полушарія и на наружной поверхности затылочной доли другого. Въ большей части дегенерированныхъ волоконъ своего случая авторъ видитъ коммиссуральную систему, соединяющую по преимуществу медіальныя стѣнки задняго рога.

Brissaud 18) наблюдалъ случай размягченія коры въ области cunei, всей fissurae calcarinae и почти всей язычной извилины лѣваго полушарія. Вторичному перерожденію подверглось tapetum и зрительный путь. Перерожденіе изъ tapetum шло черезъ splenium corporis callosi въ правое полушаріе въ области fissurae calcarinae, захвативъ tapetum его.

Probst описалъ два случая корковыхъ пораженій.

Въ первомъ случаѣ 69) размягченіе занимало въ лѣвомъ полушаріи всю вторую, и верхній отдѣлъ третьей лобныхъ извилинъ, верхнюю часть темянной доли, верхнюю и заднюю часть g. supramarginalis, переднюю часть g. angularis и заднюю треть первой височной извилины. Кромѣ того, было небольшое размягченіе въ серединѣ третьей височной и во второй затылочной.

Вторичное перерожденіе шло черезъ мозолистое тѣло въ лобныя, центральныя, темянныя, височныя и затылочныя извилины праваго полушарія. Въ наружной капсулѣ также обнаружены перерожденныя волокна, которыя шли въ височную долю. Не смотря на то, что въ лѣвомъ полушаріи tapetum было поражено, tapetum праваго было сохранено.

Во второмъ случаѣ 70) было размягченіе въ области трехъ затылочныхъ извилинъ лѣваго полушарія. Очагъ распространялся и на боковую стѣнку желудочка. Forceps и tapetum mediale было сохранено. Вторичное перерожденіе шло черезъ мозолистое тѣло въ правое полушаріе, гдѣ дегенерированныя волокна располагались въ tapetum mediale и forceps. Вентральная и латеральная части tapeti перерожденія не обнаруживали. Изъ своего случая авторъ выводитъ заключеніе, что волокна мозолистаго тѣла, берущія начало изъ трехъ затылочныхъ извилинъ и наружной поверхности затылочной доли, переходятъ въ tapetum mediale задняго рога противоположнаго полушарія и отсюда въ gyr. fusiformis и lingualis и во внутренне-нижнюю часть затылочной доли.

Такимъ образомъ волокна мозолистаго тѣла соединяютъ наружную поверхность затылочной доли лѣваго полушарія съ медіальной поверхностью праваго полушарія. Отсюда можно заключить и обратное, т. е. что изъ медіальной поверхности праваго полушарія идутъ черезъ мозолистое тѣло волокна въ наружную поверхность лѣваго полушарія. Большая часть волоконъ tapeti принадлежитъ системѣ мозолистаго тѣла. Авторъ на своихъ препаратахъ не могъ обнаружить перехода перерожденія изъ затылочной доли въ такъ называемый лобно-затылочный пучекъ Onufrowicz'а.

Изъ числа работъ съ описаніемъ изолированнаго пораженія мозолистаго тѣла микроскопическое изслѣдованіе находимъ въ работѣ Kaufmann'а 60). Въ случаѣ автора размягченіе захватило почти все мозолистое тѣло. Вторичное перерожденіе шло въ лобныя, темянныя и затылочныя доли. Зернистые шары можно было прослѣдить до корковаго вещества. При микроскопическомъ изслѣдованіи tapetum нижняго и задняго рога оказалось не пораженнымъ.

Рѣшеніемъ вопроса о составѣ мозолистаго тѣла на основаніи экспериментальныхъ изслѣдованій надъ животными въ числѣ другихъ авторовъ занимались Муратовъ, Dotto и Pusateri, Probst и Жуковскій.

Муратовъ 53) произвелъ рядъ опытовъ надъ собаками съ удаленіемъ участковъ коры и перерѣзкой мозолистаго тѣла. Изслѣдованіе вторичныхъ перерожденій производилось съ помощью метода Marchi. Въ опытахъ съ разрушеніемъ коры оказывалось, что перерожденіе шло изъ очага пораженія черезъ мозолистое тѣло до коры противоположнаго полушарія, занимая въ послѣднемъ обыкновенно центръ мозгового вещества извилины. Лучистый вѣнецъ и внутренняя капсула противоположной стороны всегда оставались нормальными, что съ положительностью говоритъ противъ допущенія связи мозолистаго тѣла съ пирамиднымъ путемъ. Перерожденныя мозолистыя волокна въ противоположномъ очагу полушарія идутъ не только къ извилинамъ, одноименнымъ экстирпированнымъ, но и къ другимъ. При удаленіи обоихъ симметричныхъ центровъ наступаетъ перерожденіе въ большей степени, чѣмъ при односторонней экстирпаціи, но тѣмъ не менѣе не сплошное—довольно значительная часть волоконъ остается цѣлой. Отсюда авторъ заключаетъ, что и при этихъ условіяхъ выпадаютъ не всѣ волокна, которыя идутъ къ пораженному центру, т. е. къ данному центру помимо волоконъ изъ симметричнаго центра другой стороны идутъ волокна также изъ другихъ центровъ.

Въ опытахъ съ перерѣзкой мозолистаго тѣла авторъ не могъ избѣжать ограниченнаго менинго-энцефалита въ области трепанаціи; поэтому онъ могъ слѣдить за перерожденными мозолистыми волокнами только въ противоположномъ мѣсту операціи полушаріи. При этихъ условіяхъ перерожденыя волокна можно было прослѣдить до окончанія ихъ въ корѣ. На своемъ пути мозолистыя волокна пересѣкали лучистый вѣнецъ, нигдѣ не заходя во внутреннюю капсулу или въ субкортикальные узлы.

На основаніи своихъ опытовъ авторъ дѣлаетъ заключеніе и объ отношеніи мозолистаго тѣла къ tapetum задняго рога и къ описанному имъ fasciculus subcallosus. Послѣдній пучекъ авторъ считаетъ идентичнымъ съ лобно-затылочнымъ пучкомъ Onufrowicz'а. Располагаясь подъ мозолистымъ тѣломъ у наружнаго угла бокового желудочка, этотъ пучекъ переходитъ въ затылочныхъ доляхъ непосредственно въ tapetum, представляя съ нимъ одну и ту же ассоціаціонную систему, связующую различныя участки одного и того же полушарія. При опытахъ съ разрушеніемъ коры fasciculus subcallosus и tapetum перерождались въ опытахъ автора только на сторонѣ поврежденія. При перерѣзкѣ мозолистаго тѣла то и другое образованіе оставалось не пораженнымъ. Наконецъ, при поврежденіи самого fasc. subcall. вторичное перерожденіе въ другомъ полушаріи на эту систему не распространялось.

- G. Dotto и E. Pusateri 71) произвели полную перерѣзку мозолистаго тѣла вмѣстѣ съ psalterium у двухъ четырехмѣсячныхъ котятъ. При изслѣдованіи по способу Marchi вторичныя перерожденія были обнаружены по ходу волоконъ къ корѣ лобныхъ долей, центральныхъ извилинъ, темянныхъ, затылочныхъ и височныхъ (кромѣ передней части) долей, затѣмъ въ g. corporis callosi и въ g. hyppocampi. Разсѣянное перерожденіе было обнаружено въ лобно-затылочномъ пучкѣ и въ tapetum. Кромѣ того были замѣтны перерожденныя волокна въ capsula externa, откуда они направлялись въ кору височныхъ долей. Въ capsula interna перерожденіе было въ переднемъ и заднемъ ея отдѣлѣ. Отсюда перерожденіе шло въ болѣе слабой степени и въ основаніе мозговой ножки. Послѣднее обстоятельство даетъ возможность авторамъ заключить, что въ мозговую ножку изъ внутренней капсулы идетъ часть мозолистыхъ волоконъ, другая ихъ часть направляется изъ внутренней сумки въ мозговую кору. Fasciculus frontooccipitalis и tapetum авторы считаютъ, главнымъ образомъ, интрагемисфернымъ ассоціаціоннымъ путемъ, но часть ихъ волоконъ принадлежитъ и мозолистому тѣлу.

Probst 72) производилъ у кошки разрушеніе коры въ области задней части первой, второй и граничащей съ ними части третьей внѣшней извилины. Вторичное перерожденіе захватило fasciculus subcallosus на сторонѣ операціи и шло не сплошь, но постепенно убывало по направленію кпереди лежащимъ отдѣламъ. Мозолистыя волокна были перерождены по направленію къ корѣ первыхъ трехъ внѣшнихъ извилинъ противоположнаго полушарія.

Жуковскій 73) производилъ разрушеніе лобныхъ долей у собакъ и кроликовъ. Вторичное перерожденіе наблюдалось въ fasciculus subcallosus на сторонѣ операціи. Это перерожденіе постепенно убывало по направленію кзади. Мозолистыя волокна были перерождены въ переднемъ отдѣлѣ corporis callosi по направленію къ лобнымъ долямъ другого полушарія, образуя forceps anterior. У кролика, кромѣ того, наблюдалось перерожденіе въ наружной сумкѣ; отсюда оно шло въ лобную долю противоположной стороны черезъ переднюю спайку

VI.

Изъ представленнаго литературнаго очерка мы можемъ вывести слѣдующаго рода заключенія о существующихъ въ литературѣ мнѣніяхъ относительно хода и состава мозолистыхъ волоконъ.

Взглядъ на мозолистое тѣло, какъ на образованіе, которое имѣетъ непосредственное отношеніе ко внутренней капсулѣ (Wernicke) и пирамидному тракту (Hamilton) встрѣтилъ рѣзкія возраженія со стороны Beevor’а, и всѣхъ послѣдующихъ авторовъ, которые при всевозможныхъ способахъ изслѣдованія не могли подтвердить подобнаго рода связи. Только Dotto и Pusateri на основаніи экспериментальныхъ данныхъ утверждаютъ о переходѣ мозолистыхъ волоконъ во внутреннюю сумку и затѣмъ въ основаніе мозговой ножки. Но врядъ- ли ихъ указаніе можетъ быть принято безусловно, если взять въ расчетъ слишкомъ молодой возрастъ животныхъ—четырехъ- мѣсячныхъ котятъ, послужившихъ для опыта. Возможно, что при такомъ возрастѣ животныхъ легче получить, пользуясь способомъ Marchi, явленія артефактовъ, которыя служатъ причиной неправильныхъ заключеній. Кромѣ того, авторы не отмѣчаютъ послѣдствій срощенія оболочекъ на мѣстѣ трепанаціи.

Связь мозолистаго тѣла съ наружной сумкой устанавливается Schnoepfhagen’омъ въ формѣ пучка—Balkenkapselfa-serung, въ составъ котораго входятъ волокна, назначенныя для извилинъ островка и для связей съ fasciculus arcuatus Burdach'а.

Ходъ мозолистыхъ волоконъ въ наружной сумкѣ для извилинъ височныхъ долей указывается также Probst’омъ на основаніи вторичныхъ перерожденій послѣ пораженія противоположнаго полушарія и Dotto и Pusateri на основаніи изслѣдованія послѣ экспериментальнаго поврежденія мозолистаго тѣла.

Отношеніе мозолистыхъ волоконъ къ лобнымъ долямъ въ формѣ forceps anterior указывается въ работѣ Schnöpfhagen’a, въ работѣ Жуковскаго и на основаніи изслѣдованій послѣдняго въ "проводящихъ путяхъ" Бехтерева.

Но Dejerine возстаетъ противъ того изображенія forcipis anterior, которое далъ Arnold, описавшій эту систему. Какъ видно изъ выше помѣщеннаго описанія, ходъ мозолистыхъ волоконъ въ лобныхъ доляхъ изображается Dejerine'омъ въ болѣе сложномъ видѣ.

Наибольшія несогласія и противорѣчія во мнѣніяхъ авторовъ относятся къ ходу мозолистыхъ волоконъ въ затылочныхъ и височныхъ доляхъ. Здѣсь несогласія также касаются и номенклатуры придатковъ мозолистаго тѣла. Такъ Sachs называетъ tapetum слой волоконъ, который составляетъ наружную стѣнку нижняго рога, а всѣ мозолистыя волокна, которыя идутъ къ затылочнымъ долямъ онъ называетъ forceps. Изъ изображенія, даннаго для forcipis, видно, что наружный отдѣлъ его forcipis соотвѣтствуетъ tapetum задняго рога другихъ авторовъ. Другіе авторы различаютъ tapetum задняго рога и tapetum нижняго рога. Probst различаетъ въ волокнахъ, окружающихъ задній и нижній рогъ, „tapetum mediale", „tapetum laterale" и „tapetum основанія".

Что касается до гистологическаго состава tapeti, то нѣкоторые авторы (Sachs, Mingazzini, Anton, Brissaud, Probst) считаютъ, что это образованіе получаетъ свои волокна исключительно изъ мозолистаго тѣла. Другіе (Onufrowicz, Kaufmann, Муратовъ) совершенно отдѣляютъ его отъ corpus callosum и причисляютъ къ длиннымъ ассоціаціоннымъ интрагемисфернымъ системамъ. Наконецъ третьи (Dejerine, Zingevle, Dotto и Pusateri) видятъ въ немъ двоякое происхожденіе волоконъ: изъ мозолистаго тѣла и изъ длинныхъ ассоціаціонныхъ путей.

Изъ авторовъ, которые причисляютъ tapetum къ придаткамъ мозолистаго тѣла Anton и Probst могли опредѣлить, что волокна tapeti одного полушарія, собираясь съ наружной поверхности затылочной доли идутъ черезъ splenium corporis callosi на внутреннюю поверхность другой половины мозга. Такимъ образомъ, эти авторы могли указать въ tapetum на существованіе волоконъ, связующихъ неидентичныя мѣста полушарій, Sachs и Brissaud указываютъ на существованіе въ tapetum волоконъ и истинно спаечныхъ: въ ихъ случаяхъ пораженія tapeti вторичное перерожденіе шло черезъ splenium въ tapetum противоположной стороны. Въ случаѣ Brissaud такого рода волокна указываются для tapetum задняго рога, а въ случаѣ Sachs'a для tapetum нижняго рога. Кромѣ того, Sach'омъ указывается связь tapeti нижняго рога съ tapetum задняго рога противоположной стороны, т. е. черезъ tapetum приходятъ волокна, связующія височную долю одного полушарія съ затылочной долей другого,

Непосредственная связь мозолистаго тѣла съ длинными ассоціаціонными путями указывается Schnopfhagen'омъ. Въ его "Balkenkapselfaserung" проходятъ волокна изъ передняго отдѣла мозолистаго тѣла въ fasciculus arcuatus Burdach’a. Эти волокна назначены для соединенія заднихъ отдѣловъ одного полушарія съ лобной долей другого.

Такъ же отношеніе мозолистаго тѣла къ пучку Burdach'а отмѣчается и Meynert'омъ. Но другими авторами такой связи не указывается. Наоборотъ, Onufrowicz и Kaufmann считаютъ, что пучекъ Burdach'a, составляя непосредственное продолженіе tapeti, не имѣетъ никакого отношенія къ мозолистымъ волокнамъ. Такого рода выводъ авторы получили на основаніи изслѣдованія своихъ случаевъ съ отсутствіемъ мозолистаго тѣла. Послѣдующіе авторы (Dejerine, Муратовъ, Probst и друг.) справедливо указали однако, что описанный Onufrowicz'емъ и Kaufmann'омъ fasciculus fronto-occipitalis нельзя считать идентичнымъ съ пучкомъ Burdach'а, ни по положенію, ни по ходу его волоконъ.

Выдѣляя въ совершенно особый пучекъ, Dejerine локализируетъ ихъ пучекъ въ нормальномъ мозгу во внѣшнемъ углу бокового желудочка внутрь отъ волоконъ coronae radiatae, надъ хвостатымъ тѣломъ, подъ и внѣ отъ мозолистаго тѣла. Этотъ пучекъ отдѣленъ отъ полости желудочка слоемъ, обозначеннымъ у Dejerine’a "Substantia grisea subependymica". Помѣщаясь между cingulum и fasciculus arcuatus Burdach'а, онъ отдѣленъ отъ перваго всей толщей corporis callosi, а отъ второго волокнами coronae radiatae. Покрытый на всемъ своемъ протяженіи эпендимой и substantia grisea subependymica, fasc. fronto-occipitalis, подойдя къ заднимъ отдѣламъ мозга, загибается внизъ и впередъ, распредѣляя свои волокна для образованія tapetum. На поперечныхъ срѣзахъ форма этого пучка представляется въ видѣ груши, основаніе которой покоится на corona radiata, а вершина направлена вверхъ и внутрь, включенная между мозолистыми волокнами и эпендимой желудочка.

Муратовъ считаетъ лобно-затылочный пучекъ Onufrowicz' а и Kauffmann'а идентичнымъ съ образованіемъ, которое онъ описываетъ подъ именемъ fasciculus subcallosus. Имѣя форму серпа, этотъ пучекъ на поперечныхъ срѣзахъ виденъ въ углу между мозолистымъ тѣломъ и лучистымъ вѣнцомъ. Въ немъ авторъ различаетъ три части: верхнюю горизонтальную—подъ мозолистымъ тѣломъ, наружную—лежащую между лучистымъ вѣнцомъ и corporis callosi и нижнюю—прилежащую къ подкорковымъ узламъ. Соотвѣтственно крышѣ желудочка уголъ, образованный верхней и нисходящей частью, то болѣе острый (въ переднемъ рогѣ), то приближается къ прямому (въ cella media); въ заднемъ рогѣ онъ образуетъ тупой уголъ. Нижняя его поверхность выстлана эпендимой. При дальнѣйшемъ своемъ ходѣ кзади этотъ пучекъ, какъ и пучекъ Dejerine'а, переходитъ непосредственно въ tepetum задняго рога. Къ мозолистому тѣлу кромѣ чисто внѣшняго соприкосновенія этотъ пучекъ не имѣетъ никакого отношенія. Какъ указываетъ Муратовъ, этотъ же пучекъ описанъ Sасh'омъ, но обозначенъ именемъ fasciculus nuclei caudati, онъ выдѣленъ на рисункахъ Schnoepfhagen'a, хотя обозначенъ тамъ слоемъ эпендимы.

Если теперь мы сравнимъ описаніе и рисунки fasciculus subcallosus Муратова и fasciculus fronto-occipitalis Dejerine'a, то увидимъ рѣзкую разницу. Пучекъ Dejerines, хотя и лежитъ въ наружномъ углу бокового желудочка, какъ и пучекъ Муратова, тѣмъ не менѣе онъ отдѣленъ отъ полости желудочка довольно толстымъ слоемъ substantiae griseae subependimicae. Между тѣмъ, пучекъ Муратова составляетъ непосредственно наружную стѣнку бокового желудочка.

Такое положеніе пучка ясно слѣдуетъ, какъ изъ описанія, такъ и рисунковъ, данныхъ Муратовымъ, а равнымъ образомъ изъ ссылки его на рисунокъ въ работѣ Schnoepfhagen'a (стр. 276, рис. 15) гдѣ описанное образованіе названо эпендимой.

Кромѣ того, пучекъ Dejerine'a и пучекъ Муратова разнятся и по формѣ своихъ поперечныхъ разрѣзовъ: пучекъ Dejerine's грушевидной формы, пучекъ Муратова—серповидный.

Эти соображенія заставляютъ притти къ заключенію, что описанные Dеjеrine'’омъ и Муратовымъ пучки не представляютъ собою одного и того же образованія.

Теперь, если попытаться найти на рисункахъ Dejerine'а указанный Муратовымъ его обособленный—fascicullus subcallosus, то окажется, что этому образованію соотвѣтствуетъ у Dejerine'a substantia grisea subependymica, т. е. рыхлый слой нервныхъ волоконъ, который лежитъ подъ эпендимой, отдѣляя ее отъ бѣлаго вещества полушарія. На поперечныхъ срѣзахъ мозга, изображенныхъ у Dejerine'a ясно видно и ту форму съ тремя отдѣлами: горизонтальной, нисходящей и нижней частью, какъ это изображено у Муратова, Не

представляя собою образованія идентичнаго съ лобно-затылочнымъ пучкомъ, тѣмъ не менѣе этотъ слой, какъ это слѣдуетъ изъ описанія Dejerine'а, получаетъ отъ него часть своихъ волоконъ, а кромѣ того, въ него заходятъ и мозолистыя волокна.

Самый фактъ существованія въ нормальномъ мозгу лобно-затылочнаго пучка въ томъ видѣ, въ какомъ онъ изображенъ у Onufrowicz'а, Kaufmann'a, Zingerle и у другихъ, со стороны нѣкоторыхъ авторовъ подвергнутъ сомнѣнію. Изъ литературнаго очерка мы видѣли, что первоначально Sachs, а затѣмъ Marchand и Probst совершенно иначе объяснили появленіе объемистаго пучка міэлиновыхъ волоконъ при врожденныхъ дефектахъ мозолистаго тѣла. Въ данномъ фактѣ они видятъ не случай болѣе рѣзкаго обнаруженія нормальнаго пучка благодаря выпаденію мозолистыхъ волоконъ, а своеобразную гетеротопію мозолистаго тѣла. Въ силу какихъ-то причинъ, повлекшихъ за собою уклоненіе въ нормальномъ ходѣ эмбріональной жизни, волокна мозолистаго тѣла послѣ своего образованія въ этихъ случаяхъ не перешли изъ одного полушарія въ другое, но остались въ томъ-же, образуя своеобразную пучковую массу, принятую за нормальный лобно- затылочный пучекъ.

Такимъ образомъ, по этимъ авторамъ, слѣдуетъ, что описанные случаи, съ отсутствіемъ мозолистаго тѣла, не могутъ рѣшать вопроса объ истинномъ составѣ волоконъ corporis callosi.

(Продолженіе слѣдуетъ).

About the authors

Alexey E. Yanishevsky

Imperial Kazan University

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

psycho-physiological laboratory prof. N. M. Popova

Russian Federation, KazanReferences

Supplementary files