On the guiding principles in the choice of methods for restoring the broken integrity of the pelvic floor and abdominal wall

- Authors: Ott D.

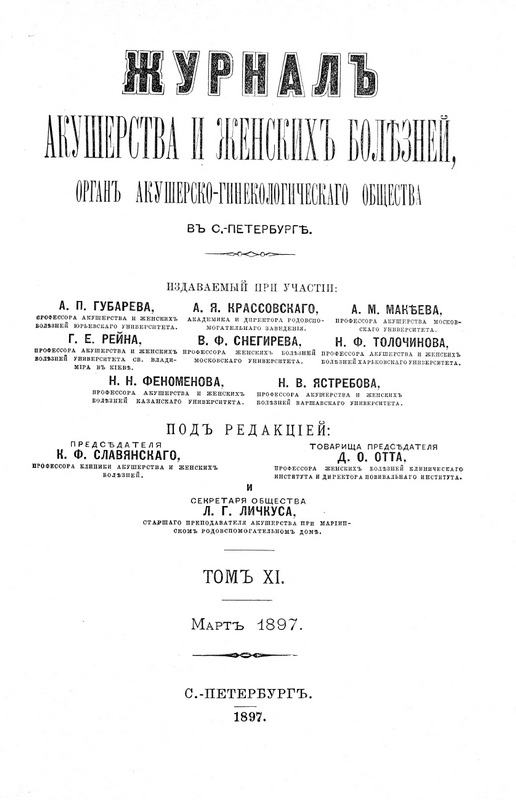

- Issue: Vol 11, No 6 (1897)

- Pages: 621-632

- Section: Articles

- Submitted: 20.06.1897

- Accepted: 18.11.2020

- Published: 20.06.1897

- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/50398

- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD116621-632

- ID: 50398

Cite item

Full Text

Abstract

Mm. Yy! In embarking on the flattering and at the same time responsible duty of delivering a speech at the annual meeting, which is imputed by society to its elected representatives, I believe that the most appropriate topic for such speeches should be considered questions of principle, widely affecting one or another department of our specialty. Having outlined it comprehensively, the speaker's task is mainly reduced to comparing what is already firmly in the sense of scientific and practical with the side of the matter that, while still being controversial and open, awaits resolution and needs development or reform. Naturally, the broader the theme is, the more difficult it is to give it perfect lighting. Being fully aware of this position, I nevertheless outlined in my today's speech the question of "the guiding principles in the choice of methods for restoring the broken integrity of the pelvic floor and abdominal wall." Choosing such a question as a topic for my speech, I was guided by the following considerations: firstly, in essence, being, so to speak, general, it should be of interest to all those taking part in the meeting, especially since this issue is important not only for its purely scientific interest , but it also affects the practical aspects of life, with which the gynecologist has to meet at every step; in 2, those purely scientific foundations, not only clinical, but anatomical and physiological, which must inevitably be taken as the basis of practical conclusions and conclusions, are too ignored and the whole issue from the principled side is not covered to the extent that it is absolutely necessary for the success of practical conclusions: positions and conclusions based on hasty empirical conclusions are accepted too easily and are not sufficiently supported not only by scientific data, but represent large gaps in the sense of further clinical observations. In 3, I was guided by the desire to present in the system the rich material that is at my disposal in the Imperial Clinical Institutes, Midwife and V. Kn. Elena Pavlovna, mainly in the sense of the results achieved, especially since at different times I myself, as well as my assistants in clinical activities, have had occasion in recent years to speak to you with reports on individual particulars of the issue I have raised today.

Full Text

Мм. Гг! Приступая къ выполненію лестной и вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣтственной обязанности произнесенія рѣчи въ годичномъ собраніи, которая вмѣнена обществомъ избраннымъ своимъ представителямъ, я полагаю, что наиболѣе подходящей темой для подобныхъ рѣчей должны считаться вопросы принципіальные, захватывающіе широко тотъ или иной отдѣлъ нашей спеціальности. Обрисовавъ его всесторонне, задача оратора главнымъ образомъ сводится къ сопоставленію того, что уже твердо стоитъ въ смыслѣ научномъ и практическомъ съ той стороной дѣла, которая, представляясь еще спорной и открытой, ждетъ разрѣшенія и нуждается въ разработкѣ или реформѣ. Естественно чѣмъ шире задумана тема, тѣмъ труднѣе дать ей совершенное освѣщеніе. Вполнѣ сознавая это положеніе, я тѣмъ не менѣе намѣтилъ въ сегодняшней своей рѣчи вопросъ о «руководящихъ основахъ при выборѣ способовъ возстановленія нарушенной цѣлости тазоваго дна и брюшной стѣнки». Выбирая темой для рѣчи подобный вопросъ, я руководствовался слѣдующими соображеніями: во первыхъ по существу своему онъ, являясь, такъ сказать, общимъ, долженъ представить интересъ для всѣхъ принимающихъ участіе въ засѣданіи, тѣмъ болѣе, что этотъ вопросъ важенъ не только по чисто научному своему интересу, но кромѣ того затрагиваетъ также практическія стороны жизни, съ которыми гинекологу приходится встрѣчаться на каждомъ шагу; въ 2-хъ, тѣ чисто научные основы не только клиническія, но анатомо-физіологическія, которыя неизбѣжно должны быть положены въ основу практическихъ выводовъ и заключеній, слишкомъ игнорируются и весь вопросъ съ принципіальной стороны освѣщенъ далеко не въ той степени, какъ это безусловно необходимо для успѣха практическихъ заключеній: положенія и выводы основанные на скороспѣлыхъ эмпирическихъ заключеніяхъ принимаются слишкомъ легко и не подкрѣпляются въ достаточной мѣрѣ не только научными данными, но представляютъ крупные пробѣлы въ смыслѣ дальнѣйшихъ клиническихъ наблюденій. Въ 3-хъ мною руководило желаніе представить въ системѣ тотъ богатый матерьялъ, который находится въ моемъ распоряженіи въ Императорскихъ Клиническихъ Институтахъ Повивальномъ и В. Кн. Елены Павловны главнымъ образомъ въ смыслѣ достигнутыхъ результатовъ, тѣмъ болѣе, что въ разное время я самъ, а также мои помощники по клинической дѣятельности имѣли случай за послѣдніе годы выступать передъ Вами съ докладами по отдѣльнымъ частностямъ затронутаго мною сегодня вопроса.

Прежде чѣмъ перейдти къ оцѣнкѣ способовъ возстановленія тазоваго дна и брюшной стѣнки, необходимо остановиться на тѣхъ руководящихъ взглядахъ, на которыхъ должны быть построены наши заключенія. Естественно, что только правильное пониманіе физіологическихъ законовъ и топографо- анатомическихъ данныхъ позволитъ намъ сдѣлать вѣрную оцѣнку тѣхъ условій, которыя ведутъ къ смѣщенію и неправильному взаимному расположенію внутреннихъ органовъ, вызванному нарушеннымъ отправленіемъ, какъ тазоваго дна, такъ и брюшнаго пресса.

Въ этомъ отношеніи необходимо прежде всего имѣть въ виду, что главная роль приходится на долю мышечныхъ образованій—той живой, сократительной ткани, работой которой постоянно поддерживается равновѣсіе силъ, обезпечивающихъ положеніе и движеніе внутреннихъ органовъ въ извѣстныхъ физіологическихъ границахъ. Нарушеніе цѣлости и разстройство отправленій мышечнаго аппарата, при внимательной оцѣнкѣ отдѣльныхъ особенностей, безъ особыхъ затрудненій поддается правильному опредѣленію, а такъ-же мѣропріятія, направленныя къ устраненію отмѣченныхъ неправильностей, представляютъ благодарную задачу современной медицины по достигаемымъ результатамъ. Въ анатомо-физіологическомъ отношеніи для правильнаго уразумѣнія отправленія брюшнаго пресса и тазоваго дна представляется цѣлесообразнѣе разсматривать эти образованія не въ отдѣльности, а какъ составныя части приспособленія, имѣющаго въ основѣ одни и тѣ-же задачи, такъ что въ этомъ отношеніи вполнѣ основательно выдѣленіе соотвѣтственной мускулатуры прикрѣпленной частью къ костямъ тазоваго пояса, частью къ ребрамъ и позвоночнику въ самостоятельный по функціональному своему назначенію такъ наз. constrictor externus. Естественно, что, окружая со всѣхъ сторонъ органы брюшной полости, отдѣльныя группы мускулатуры, составляющей стѣнки этой полости, будутъ играть по отношенію другъ къ другу роль антогонистовъ, стоящихъ на стражѣ въ цѣляхъ сохраненія равновѣсія силъ, вліяющихъ на положеніе брюшныхъ внутренностей. Въ этомъ отношеніи наиболѣе рельефно выступаетъ дѣятельность мышцъ брюшнаго пресса съ одной стороны и дѣятельность мышцъ тазоваго дна съ другой.—Тазовой поясъ, къ которому обѣ указанныя группы прикрѣпляются до извѣстной степени представляется границей между ними. Имѣя въ виду приведенное соображеніе, приходится всегда, говоря объ одной изъ указанныхъ мышечныхъ группъ, брать въ разсчетъ другую:—чрезмѣрное дѣйствіе одной изъ нихъ, такъ равно и разслабленіе ея неизбѣжно отзывается на другой. Иногда патологическое вліяніе въ началѣ не ясно выражено, или онъ трудно поддается опредѣленію; но неизбѣжно рано или поздно оно войдетъ въ свои права и, если организмъ не имѣетъ возможности приспособ- лешемъ отдѣльныхъ своихъ частей нейтрализовать происшедшее несоотвѣтствіе, обязательно развиваются ненормальности въ положеніи и въ отправленіи органовъ брюшной полости. Все только что сказанное заставляетъ меня въ сегодняшней моей бесѣдѣ совмѣстно обсуждать и мѣры, направленныя къ сохранно, какъ тазоваго дна, такъ и брюшной стѣнки. Нагляднымъ примѣромъ необходимой гармоніи въ взаимномъ отношеніи тазоваго дна и брюшнаго пресса можетъ служить состояніе указанныхъ частей непосредственно послѣ родоразрѣшенія,—цѣлесообразность строенія и взаимнаго отношенія частей организма въ это время выступаетъ особенно рельефно. При прорѣзываніи и выхожденіи головки тазовое дно со всѣми входящими въ составъ его мышцами сильно растягивается, травматизируется и временно, благодаря этому, въ значительной степени утрачиваетъ способность оказывать необходимое противодѣйствіе мышцамъ брюшного пресса. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такого положенія вещей должно бы явиться глубокое разстройство въ расположеніи и отправленіи брюшныхъ органовъ. При нормальныхъ условіяхъ мы этого однако не замѣчаемъ, что станетъ вполнѣ понятнымъ, если имѣть въ виду постепенно подготовляющееся во время беременности компенсаторное растяженіе брюшной стѣнки и входящихъ въ составъ ея мышцъ. Благодаря вялости брюшной стѣнки первое время вслѣдъ за родами, антогонисты ея мышцы тазоваго дна удовлетворяютъ назначенію этаго послѣдняго.

Приведенный примѣръ позволяетъ, переходя къ вопросу о сохраненіи тазоваго дна и брюшной стѣнки, не только установить необходимость въ совмѣстномъ разсмотрѣніи указанныхъ двухъ отдѣловъ constrictoris ext., но кромѣ того прямо намѣчаетъ задачи, какъ профилактики, такъ и лѣченія развившихся уже разстройствъ.

Въ этомъ отношеніи, какъ сказано, прежде всего нужно помнить, что главнѣйшія наши стремленія должны бытъ направлены на сохраненіе мускулатуры, при чемъ въ общемъ нужно замѣтить, что хотя промежность и вообще тазовое дно подвергаются болѣе рѣзкимъ и сильнѣйшимъ вреднымъ условіямъ, тѣмъ не менѣе въ смыслѣ предупрежденія болѣзненныхъ разстройствъ, эта область находится больше въ нашей власти, чѣмъ брюшной прессъ. Если не считать гимнастики и вообще обще-гигіеническихъ мѣропріятій, мы можемъ сдѣлать очень мало по отношенію сохраненія брюшныхъ мышцъ; и все сводится главнымъ образомъ лишь къ тому, чтобы устранять своевременно объемистыя опухоли брюшной полости и т. п. причины, которыя, растягивая брюшныя стѣнки, ведутъ къ ослабленію ея мускулатуры.

По отношенію къ промежности наши предупреждающія мѣры болѣе дѣйствительны и во всякомъ случаѣ мы имѣемъ возможность проявить несравненно болѣе активное вліяніе въ смыслѣ сохраненія ея мускулатуры, когда этой грозитъ наибольшая опасность, а именно при прорѣзываніи во время родовъ крупныхъ частей плода. Изъ числа этихъ мѣропріятій на первый планъ считаю необходимымъ поставить способъ заблаговременнаго и глубокаго разсѣченія промежности по ея raphe. Этимъ путемъ мы не только существенно облегчаемъ періодъ прорѣзыванія плода, но главное достигаемъ наиболѣе совершеннаго сохраненія мышцъ тазоваго дна.

Дѣйствительно не трудно себѣ представить, что этотъ методъ далеко превосходитъ всѣ остальные, предложенные съ той-же цѣлью, если имѣть въ виду, что прорѣзывающаяся головка почти всегда ведетъ къ разрыву въ большей или меньшей степени частей нижняго отрѣзка родоваго канала, и, если удается избѣгнуть наружныхъ поврежденій, то подкожный разрывъ мускулатуры, можно сказать, лишь рѣдко отсутствуетъ, и, благодаря расхожденію разорванныхъ частей мускулатуры, въ результатѣ остается болѣе или менѣе рѣзко выраженное разслабленіе промежности, рукава и вообще всего тазоваго дна. Въ практикѣ на эти подкожныя поврежденія, къ сожалѣнію, почти не обращаютъ вниманія,—разъ что нѣтъ наружнаго разрыва, «все обстоитъ благополучно>. Для дальнѣйшаго же здоровья женщины эти подкожные разрывы болѣе неблагопріятны, такъ какъ ихъ предоставляютъ самимъ себѣ, не дѣлая никакихъ попытокъ съ соединеніемъ разошедшейся мускулатуры. Сколько разъ приходится видѣть выпаденіе матки и рукава при отсутствіи малѣйшаго наружнаго поврежденія, а между тѣмъ, всматриваясь въ промежность, не трудно убѣдиться, что она истончена до крайности и представляется состоящей лишь изъ дупликатуры кожи безъ всякихъ слѣдовъ ранѣе бывшей мускулатуры, если не считать жалкихъ остатковъ кольцевидно- расположенныхъ волоконъ, составляющихъ части sphinctor’a; и, если приподнять пальцами такую вялую промежность, то она просвѣчиваетъ. Естественно, что подобная промежность совершенно утратила свои функціональныя способности и подобное состояніе ея вызываетъ глубокія разстройства. Посмотримъ теперь, что даетъ профилактическій разрѣзъ, который я рекомендовалъ выше? Во 1-хъ разрѣзанныя части свободно раздвигаются, уступая подвигающейся головкѣ, роды идутъ быстрѣе, а мускулатура не рвется, во 2-хъ, и что главное, благодаря хорошимъ ровнымъ краямъ разрѣзъ ихъ удобно соединить швами и въ результатѣ получается возстановленіе промежности съ такимъ же количествомъ мышечныхъ элементовъ, какъ было раньше, отличающейся отъ прежней развѣ только тѣмъ, что остается почти незамѣтное raphe на мѣстѣ соприкосновенія соединенныхъ краевъ разрѣза. По своимъ свойствамъ такая промежность не уступаетъ промежности нерожавшей женщины. Рискъ, что промежность не заростетъ, какъ это легко заключить изъ ниже приведенныхъ цифръ, ничтожный, и во всякомъ случаѣ безъ всякаго колебанія можетъ быть противопоставленъ завѣдомо неизбѣжно развивающимся неблагопріятнымъ условіямъ.

Чтобы получить хорошіе результаты, очевидно не послѣднюю роль играетъ выборъ способа, какъ производится зашиваніе, какой для этого употребляется матеріалъ и вообще вся техническая сторона пластики.

Если при подобныхъ, профилактическихъ мѣрахъ удается сохранить условія близкія къ нормѣ, то нельзя того же сказать про случаи запущенные, гдѣ приходится имѣть дѣло съ послѣдствіями раньше бывшихъ вредныхъ вліяній. Къ лѣченію подобныхъ случаевъ я теперь и перехожу.

При выборѣ способа возстановленія нарушенной промежности, а такъ же и брюшной стѣнки руководящимъ моментомъ должно быть стремленіе возстановитъ мышечный аппаратъ въ первоначальномъ его видѣ: сростить разорванныя или разошедшіяся мышцы. Въ этомъ отношеніи входятъ въ силу немаловажные детали, которыя удобнѣе разсмотрѣть отдѣльно: а) для возстановленія промежности и б) для возстановленія брюшной стѣнки.

При возстановленіи промежности во 1-хъ, фигура освѣженія старыхъ разрывовъ всегда должна быть, такъ сказать, строго топографо-анатомическаго типа 1). Отклоненіе отъ этого допустимо лишь при особыхъ осложненіяхъ, исключающихъ возможность слѣдовать этому принципу; прототипомъ должна быть фигура, получаемая при разсѣченіи цѣльной промежности. Во 2-хъ, освѣженіе должно быть произведено на столько глубоко, чтобы можно было дѣйствительно разсчитывать на соединеніе разошедшейся мускулатуры, и въ пользу этого основнаго принципа должно безусловно пожертвовать стремленіемъ сохранить à tout prix малѣйшія частицы тканей. Это желаніе сохранить ткань безусловно важно только для мышечной, для остальныхъ же оно имѣетъ значеніе лишь при спеціальныхъ условіяхъ. При томъ видѣ дряблыхъ и истощенныхъ промежностей, о которыхъ я упоминаю выше, первый актъ освѣженія долженъ заключаться въ разсѣченіи по raphe (для этого удобнѣе всего, чтобы ассистенты, захвативъ по обѣ стороны промежность, подняли и растянули ее) вплоть до уцѣлѣвшей мускулатуры. Этимъ пріемомъ опредѣляется необходимая глубина освѣженія; на днѣ подобнаго разрѣза обыкновенно ясны видны уцѣлѣвшіе при разрывѣ мышечные пучки. Вслѣдъ за этимъ пріемомъ приступаютъ къ очертанію ножемъ необходимой фигуры освѣженія. Въ 3-хъ, чѣмъ раньше производится операція возстановленія, тѣмъ выгоднѣе, такъ какъ разошедшіяся при разрывѣ мышцы отъ бездѣйствія успѣваютъ атрофироваться въ меньшей степени. Въ 4-хъ, способъ наложенія швовъ долженъ быть таковъ, чтобы, хорошо прилаживая освѣженныя части, по возможности менѣе нарушать питаніе тканей, что лучше всего достигается накладываніемъ узловатыхъ швовъ этажами, захватывая въ каждый шовъ относительно не много тканей. Такимъ путемъ и топографическія отношенія возстанавливаются въ болѣе совершенной степени. (При нарушеніи цѣлости прямой кишки швы должны быть накладываемы такъ, чтобы не проникать въ просвѣтъ кишки какъ это мною описано въ вышеуказанной статьѣ). Бъ 5-хъ, матеріаломъ для швовъ долженъ служить тонкій шолкъ, что особенно важно по отношенію погружныхъ швовъ въ виду того, что толковая нить для разсасыванія своего требуетъ относительно продолжительнаго времени, и поэтому долго держитъ въ соприкосновеніи соединенныя части, консолидируя ихъ сращеніе и предотвращая такимъ путемъ ихъ расхожденіе и въ дальнѣйшемъ теченіи повтореніе страданія. Легко разсасываемый кэтгутъ безусловно долженъ быть отвергнутъ для этихъ цѣлей и допустимъ развѣ лишь для поверхностнаго шва соединяющаго кожу или слизистую оболочку.

При возстановленіи брюшной стѣнки: тѣже принципы остаются въ силѣ, только mutatis mutandis. Наружныхъ поврежденій толщи брюшной стѣнки обыкновенно не приходится видѣть, если не считать разсѣченія ея во время чревосѣченія. Преобладаетъ подкожное расхожденіе мышцъ, нарушеніе отправленія и до извѣстной степени послѣдующая атрофія ихъ. Въ такихъ случаяхъ при операціи diastasis или herniae lineae albae разрѣзъ должно вести на столько глубоко, чтобы обнажить край мышцъ и имѣть такимъ образомъ полную увѣреннось, что при наложеніи шва дѣйствительно соединяются разошедшіяся мышцы. Грыжевой мѣшокъ или избытокъ апоневритической ткани изсѣкается вплоть до края мышцъ. Тотъ же этажный, погружной шовъ; матерьялъ, по выше изложеннымъ соображеніямъ, тонкая толковая нить, наложенная узловатымъ швомъ.

Помимо погружнаго шва— обычные глубокіе (черезъ всю толщу брюшной стѣнки, накладываемые довольно далеко одинъ отъ другаго) и часто расположенные поверхностные швы. Мѣсто вкола и выкола этихъ швовъ по возможности близко отъ края разрѣза; этимъ достигается несравненно болѣе тщательное прилаживаніе краевъ и какъ слѣдствіе тонкій и менѣе замѣтный рубецъ. Видъ фигуры освѣженія—овалъ съ заостренными концами. Длинна и ширина его сообразно съ протяженіемъ и степенью разошедшихся мышцъ.

При нарушеніяхъ цѣлости брюшной стѣнки во время чревосѣченій благопріятные результаты могутъ быть получены лишь при соблюденіи тѣхъ же основныхъ положеній: весь центръ тяжести падаетъ на надежное сращиваніе прямыхъ мышцъ или покрайней мѣрѣ заключающихъ ихъ сухожильныхъ влагалищъ.

Если при этомъ имѣется дѣло съ расхожденіемъ мышцъ, происшедшимъ ранѣе, то обязательное вырѣзываніе элиптическаго лоскута необходимо для непосредственнаго сближенія и соединенія разошедшихся мышцъ, какъ на это указано выше. Погружной шовъ всегда выгоднѣе накладывать узловатый. Обвивной хотя накладывается быстрѣе, но во первыхъ соединеніе частей, имъ захватываемыхъ, уступаетъ въ своей точности, и во вторыхъ, въ случаѣ всегда возможнаго нагноенія^ при узловатомъ швѣ обыкновенно дѣло ограничивается выхожденіемъ одного узелка; при обвивномъ же вся рана можетъ разойтись, т. к. нагноеніе распространяется по нити, послужившей для обвивного шва, какъ по дренажу. Указанный мышечно-апоневротическій шовъ помимо основнаго своего значенія создать прочную и устойчивую брюшную стѣнку, еще имѣетъ не малое значеніе въ первые же дни послѣ операціи: захватывая въ каждый стежокъ немного, но плотной ткани шовъ не легко прорѣзываетъ и въ случаяхъ, не протекающихъ ассэптически, при которыхъ происходитъ расхожденіе всей раны, предохраняетъ больную отъ выпаденія кишекъ. Я убѣжденъ, что, благодаря этому способу, мнѣ удалось не разъ предотвратить неблагопріятный исходъ операціи. Послѣдовательнаго развитія грыжъ бѣлой линіи при соблюденіи вышеизложенныхъ принциповъ можно сказать почти не приходится наблюдать: онѣ являются рѣдкими исключеніями, тогда какъ до примѣненія указаннаго способа при зашиваніи брюшной раны одними глубокими и поверхностными швами очень часто получалось послѣдовательное расхожденіе мышцъ.

У нѣкоторыхъ авторовъ процентъ послѣдовательнаго развитія грыжъ послѣ чревосѣченій достигаетъ громадной цифры. Въ этомъ отношеніи интересныя данныя приводятся Winter’омъ: на 522 больныхъ изъ клиники Olshausen‘а, отмѣчено развитіе грыжъ до 30%. Нижеслѣдующія цифры указываютъ на результаты, полученные въ моей клиникѣ при употребленіи мышечно- апоневротическаго шва; они настолько краснорѣчивы, что дальнѣйшихъ коментаріевъ не требуютъ. Мышечно-апоневротическій шовъ систематически сталъ мною примѣняться съ 1891 года, 2) причемъ за этотъ періодъ времени сдѣлано всего около 300 чревосѣченій.

Имѣя возможность наблюдать за больными по выпискѣ изъ клиники черезъ болѣе или менѣе продолжительное время, нами только у двухъ было константировано развитіе грыжи на мѣстѣ шва, причемъ у обѣихъ больныхъ заживленіе сопровождалось нагноеніемъ въ области брюшной раны. Не ограничиваясь этими непосредственными результатами и вполнѣ сознавая, что для окончательныхъ выводовъ необходимо болѣе продолжительное наблюденіе каждаго отдѣльнаго случая, нами систематически былъ предпринятъ осмотръ больныхъ, у которыхъ прошло не менѣе полугода со дня операціи. О состояніи тѣхъ же больныхъ, которыхъ не представлялось возможнымъ подвергнуть непосредственному осмотру, наведены были справки письменно, обращенныя по преимуществу къ врачамъ подъ наблюденіемъ которыхъ находились эти лица. Такимъ путемъ намъ удалось получить свѣдѣнія о 65 женщинахъ, изъ которыхъ большинство были оперерированы нѣсколько лѣтъ тому назадъ, причемъ наименѣе отдаленный срокъ операціи равнялся 7 мѣсяцамъ, наибольшій 5 годамъ. Изъ указаннаго числа лишь у двухъ (выше упомянутыхъ) имѣлись грыжи въ области бывшаго разрѣза, всѣ остальныя были здоровы и никакихъ ненормальностей не представляли. Три оперированныхъ послѣ операціи рожали, причемъ въ одномъ случаѣ были двойни.

Аналогичные результаты получены при пластикѣ въ области тазоваго дна. За періодъ времени въ 11 лѣтъ (отъ 1886 по 1896 г. включительно) произведено 246 операцій, изъ коихъ въ 25 случаяхъ имѣлся полный разрывъ промежности осложненный болѣе или менѣе значительнымъ нарушеніемъ цѣлости прямой кишки. Изъ всего приведеннаго ряда случаевъ лишь въ двухъ наблюдалось расхожденіе раны (одна изъ этихъ больныхъ, подъ вліяніемъ психическаго припадка, послѣ операціи вскакивала съ постели, ходила и т. п.; въ другомъ случаѣ, оперированномъ малоопытнымъ ассистентомъ, пришлось сдѣ- лать повторную операцію увѣнчавшуюся успѣхомъ), въ остальныхъ достигнуто было полное возстановленіе нарушенныхъ частей, если не считать единичныхъ поверхностныхъ расхожденій краевъ раны не имѣвшихъ вліянія на конечный результатъ операціи. Помимо такого благопріятнаго успѣха непосредственно послѣ операціи, конечные результаты слѣдуетъ признать также вполнѣ удовлетворительными. У всѣхъ больныхъ, которыхъ мнѣ пришлось видѣть въ разные сроки послѣ операціи, за исключеніемъ трехъ, достигнутое оперативнымъ вмѣшательствомъ устраненіе смѣщенія органовъ и имѣвшихся болѣзненныхъ припадковъ, было вполнѣ прочное.

Подводя итоги сказанному, слѣдуетъ признать, что если приведенныя цифры и не настолько велики, какъ это было бы желательно для безапеляціоннаго рѣшенія вопроса о мышечноапоневротическомъ швѣ и иныхъ изложенныхъ выше техническихъ особенностяхъ, то во всякомъ случаѣ ихъ совершенно достаточно, чтобы полученные результаты не приписывать простой случайности. Достигнутые результаты станутъ еще болѣе убѣдительными, если имѣть въ виду, что большинство нашихъ больныхъ, относится къ несостоятельному классу, подверженному вредному вліянію физическаго труда.

Если-же принять во вниманіе, что со времени примѣненія вышеописанныхъ техническихъ особенностей, намъ почти вовсе не приходилось послѣ операціи встрѣчать грыжевидныхъ выпячиваній въ области шва, то полученныя цифры станутъ еще болѣе доказательными и могутъ быть признаны существенными аргументами въ пользу тѣхъ руководящихъ основъ при выборѣ способовъ возстановленія нарушенной цѣлости тазоваго дна и брюшнаго пресса, которыя я старался развить въ сегодняшней моей рѣчи. Начавъ съ характеристики анатомическихъ и общефизіологическихъ условій, я закончилъ мѣрами, направленными къ устраненію разстройствъ, зависящихъ отъ нарушеннаго отправленія мускулатуры, которая представляетъ существенную составную часть стѣнки, окружающей внутренности брюшной полости. Предоставляя судить Вамъ, по скольку убѣдительны приведенныя мною доводы, съ своей стороны я не могу не сказать въ заключеніе, что чѣмъ больше приходится всматриваться въ особенности затронутаго мною сегодня вопроса, тѣмъ болѣе приходишь къ заключенію, что лишь тѣ методы и предложенія оказываются цѣлесообразными, которыя, не ограничиваются мѣстной детальной оцѣнкой явленій, но имѣютъ въ виду общій планъ устройства человѣческаго тѣла.

1) См. такъ же статью мою помѣщенную въ Журналѣ Акушерства и Женскихъ болѣзней за 1890 г. № 1. „Усовершенствованный способъ наложенія и снятія швовъ при нормальной perineorhaphia.“

2) Въ 1892 году указанный способъ описанъ былъ докторомъ H. I. Рачинскимъ въ газетѣ „Врачъ" № 26

About the authors

Dm. Ott

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

Professor

Russian FederationReferences

Supplementary files