On the voluntary and involuntary activity of the right and left hemispheres of the brain in connection with the question of will

- Authors: Rudnev V.I.1

-

Affiliations:

- Nikolaev Saratov University

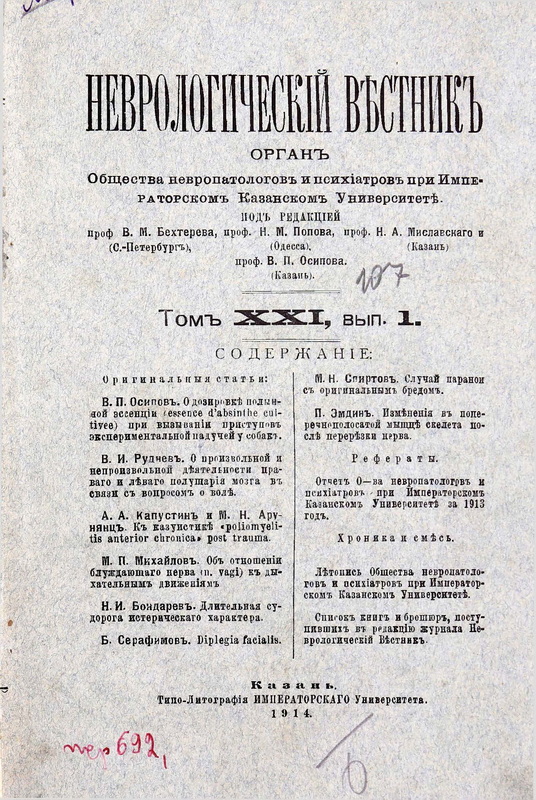

- Issue: Vol XXI, No 1 (1914)

- Pages: 17-39

- Section: Articles

- Submitted: 28.07.2021

- Accepted: 28.07.2021

- Published: 15.01.1914

- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/76925

- DOI: https://doi.org/10.17816/nb76925

- ID: 76925

Cite item

Full Text

Abstract

The motor area of the cerebral cortex is considered to be the place where will impulses originate. Since the human brain consists of 2 hemispheres, and the volitional impulse can come from one and the other hemisphere, it is very important to find out the features of both hemispheres, whether there is any difference in the volitional activity of the right and the left; A comparison of the activities of both can throw light on the clarification of the extremely interesting question of what will is.

Keywords

Full Text

Двигательная область мозговой коры считается местом, откуда исходят импульсы воли. Так как мозг человека состоит из 2 полушарій, и волевой импульс может исходить из того и другаго полушарія, то весьма важно выяснить особенности обоих полушарій, есть ли какая либо разница в волевой деятельности праваго и леваго; сравненіе деятельности обоих может бросить свет на выясненіе крайне интереснаго вопроса о том, что такое воля.

Голланд 1) (1840 г.) первый приступил к изученію мозга в качестве двойного органа. По его мненію, некоторыя аберраціи ума зависят от несогласнаго действія двух полушарій.

Виган 2) утверждал, что мы имеем 2 мозга, а не один, и от этого иногда происходит двойственность ума.

Ribot 3) приводя мненія Голланда и Вигана приходит к следующему заключенію: „относительная независимость двух полушарій мозга несомненна“. Он полагает также, что разстройство личности происходит вследствіе их разногласія.

Jreland 4) по поводу зеркальнаго письма высказал мненіе, что „правое мозговое полушаріе играет роль зеркала по отношенію к левому“. Т. обр. все представленія, существующія в левом полушаріи, имеются и в правом, но в обратном и отраженном своем виде. Анатомическое подтвержденіе различной функціи обоих полушаріи прочно обосновалось после открытія Broca, который указал на то, что в левом полушаріи находится центр речи, разрушеніе котораго влечет за собой потерю этой важнейшей функціи, а потому Br. Séquard 5) придал левому полушарію главную роль, как „седалищу ума и воли“, а правому полушарію приписывал преимущественно функціи питанія организма.

Разсуждая об афазіи Strümpell 6), связал ее с „преобладающей деятельностью правой руки и, следовательно, леваго полушарія“. Eichorst 7) недоумевает, почему мы упражняем для процессов речи именно левую половину мозга; факт только тот, что и при других таких ручных работах мы инстинктивно отдаем предпочтеніе именно левой половине мозга, развиваем ее и пользуемся ею.

Джэмс 8) говорит, что у большинства людей преобладает деятельность леваго полушарія над деятельностью праваго, т. е. наиболее тонкія и спеціальныя движенія у них поручены левому полушарію.

Хорват 9) признает факт большаго употребленія человеком правой руки, но не решает вопроса, для чего дается такое предпочтеніе одной руке и именно правой, удивляется, что „в теченіе тысячелетій непрерывно продолжающееся предпочтительное упражненіе правой руки перед левой дало такой жалкій результат в приросте мышц правой руки сравнительно с левой, что как у ребенка, так и у старика при анатомированіи часто незаметно почти никакой разницы в величине мышц правой и левой руки.

Что касается анатоміи мозга, то Boyd, Ogle, Broca и Topinard утверждают, что левая половина мозга более развита нежели правая в отношеніи извилин и веса. Профессор Braun [10]) на основаніи изследованія 100 случаев мозга нашел, что в одних случаях правая половина была тяжелее, в других левая. Hasse [11]), изследуя правую и левую половину тазовых костей у взрослаго, нашел, что правая половина таза длиннее, чем левая. Hasse, изследуя вообще неравномерность обеих половин тела, указал, что эта асимметрія находится в тесной зависимости от некотораго уклоненія позвоночнаго столба. По наблюденіям Вуаллеза [12]) над 174 субектами следует, что у 132 из них развита была более правая половина грудной клетки.

Еще Гиппократ 13) заметил, что вены на правой стороне обширнее и в большем количестве, чем на левой стороне, ибо оне выходят из печени, а не из селезенки.

Вес мозговой коры праваго полушарія не отличается однако от веса коры леваго.

Obersteiner 14) приводит следующія цифры: левое полушаріе: 1,038; 1,0325; 1,0360; 1,0330, правое полушаріе: 1,038; 1,0325; 1,0362; 1,0326. Относительно расположенія кровеносных сосудов известно, что кровоизліянія в мозгу встречаются чаще на левой стороне, чем на правой.

Duret ищет причину этого явленія в анатомическом расположеніи артеріальных сосудов (Charot 15).

Так как правая половина тела находится в зависимости от леваго полушарія, то этим обясняется и большее развитіе ея, асимметрія обеих половин тела. Эта асимметрія довольно хорошо видна при фотографированіи в особенности лица.

Мненіе, что левое полушаріе более развито в двигательном отношеніи остается довольно прочным. Говорят, что двигательный центр речи потому и находится в левом полушаріи, что оно более развито, а оно более развито потому что, упражняя правую руку, мы более им работаем. Левое полушаріе, будучи более развитым, имеет и более развитые волевые двигательные центры.

Вопрос о том, на сколько же в двигательном отношеніи сказывается большее развитіе леваго полушарія в сравненіи с правым и составляет отчасти цель настоящей работы.

Графическое изследованіе действительно показывает, что деятельность леваго полушарія значительно отличается от деятельности праваго, как в отношеніи быстроты, так и ритма произвольных движеній, а также силы мышечных сокращеній.

Заставляя субекта совершать колебательныя движенія указательным пальцем правой и левой руки, видим некоторую разницу, в особенности при одновременном производстве этих движеній; разница тогда получается весьма значительная (см. кривую № 1).

Кривая № 1.

Как показывает кривая, снятая 28/III 98 г. с пальцев доктора Р..., число движеній в 19 сек. для праваго пальца=260, тогда как для леваго оно равно 214 (вверх и вниз два движенія), таким образом, разница в 46 движеній, т. е. в секунду правый палец делает на 2,1 движенія больше, чем левый. Кроме большей быстроты движенія праваго пальца отличаются от движеній леваго своей полной равномерностью, амплитуда их почти одинакова, тогда как движенія леваго пальца неравномерны, иногда одно движеніе по амплитуде превосходит другое в несколько раз.

Насколько, следовательно, равномерны и точны импульсы, посылаемые левым полушаріем, настолько они неравномерны и неточны с праваго полушарія. На этом примере мы убеждаемся, что действительно, левое полушаріе заведующее правой половиной тела, более развито в двигательном отношеніи, чем правое. Дело касается, конечно, двигательной области мозговой коры, откуда исходят произвольные импульсы.

Изследованія, произведенныя на других субектах, подтверждают это; так, на 200 движеній праваго пальца у фельдшера Г... приходится 144 движеній леваго пальца; на 200 движеній праваго пальца у надзирателя Л. приходится 164 движеній леваго пальца; на 200 движеній праваго пальца надзирательницы—164 движеній леваго пальца. У женщин движенія леваго пальца по амплитуде значительно превосходит движенія праваго. Индивидуальность каждаго субекта сказывается в различной неравномерности импульсов, посылаемых полушаріем, в этом отношеніи кривая доктора явилась наиболее равномерной. Кривыя записаны посредством Мареевскаго міографа, время отмечалось метрономом. Аппарат, точность котораго проверена в лабораторіи Вундта, принадлежит нервной клинике Кіевскаго Университета.

Относительно движенія ног получились теже результаты: правая нога у доктора Р. в 10 сек. делает 130 движеній, тогда как левая 120 при одновременном движеніи, упираясь носком о пол в сидячем положеніи субекта; при неодновременном на 130 движеній правой ноги приходится 108 движеній левой. Движенія правой ноги более равномерны.

Итак, не только правая рука более развита в двигательном отношеніи, но и правая нога, что кажется немного странным, ибо при ходьбе мы одинаково пользуемся и той, и другой ногой, но с другой стороны при работах также отдаем предпочтеніе правой ноге (игра в футбол, копаніе земли лопатой и пр.), так что корковые центры для правой ноги будут более развиты, чем для левой. Не только указательный палец правой руки действует быстрее, чем соответствующій левый, но и по отношенію друг к другу пальцы руки не все одинаково развиты, наиболее развитым является указательный палец 16). Как нам раньше удалось показать, движенія указательнаго пальца оказываются весьма быстрыми, они даже превосходят глазныя движенія; движенія мышц, подчиненных воле у человека, превосходят в 3 раза по быстроте движенія мышц, подчиненных чувству. Мы высказали, что в мозговой коре можно наметить известную скалу быстроты для различных мышц, теперь можно сказать, что даже различные пальцы имеют различную быстроту, т. е. корковые, двигательные центры их находятся в различном состояніи кинэтической энергіи. Эта дифференцировка, вероятно, образовалась в теченіе многих тысячелетій, и при изследованіи нам всегда бросалось в глаза следующее обстоятельство: корковые волевые двигательные центры в состояніи посылать к мышцам, предназначенным в организме собственно к медленным движеніям, быстрые импульсы. Как напр. к мышцам дыхательным, жевательным; следовательно, корковые центры этих мышц имеют как бы запасную энергію всегда в смысле быстроты. У животных, впрочем, жевательныя и дыхательныя движенія могут совершаться с большой быстротой (у грызунов). Затем, есть во-вторых, в организме такія мышцы, которыя хотя и принадлежат к поперечно-полосатым (обыкновенно подчиненным действію воли), но по каким то причинам оне не подчиняются действію воли, как наир. подкожныя мышцы (platysma myoides), ушныя мышцы.

Кривая № 2.

Встречаются однако субекты, которые могут произвольно сокращать эти мышцы, как напр., Профессор Орш. обладает способностью к движенію подкожной мышцы, студ. С. может двигать ушами. При этом С. удивляется, почему другіе не могут этого сделать. Увидав, как однажды товарищ делал это, он сам научился. На вопрос, может ли он двигать ушами и одновременно совершать умственныя работы, студент ответил: „не знаю, попробую“. Оказалось, что он может одновременно исполнять две работы, т. е. читать книгу и двигать ушами, может двигать ушами под такт метронома. Движенія однако не быстры и, как показывают снятыя с него кривыя (см. кривую № 2 и 3), он совершает в 1 сек. 3 движенія ухом (если считать вверх и вниз за 2 движенія). Таким образом, он через слуховой центр действует на двигательный центр; значит, эта связь у него есть между центрами. Связи этой он, конечно, не развивал, она природна, как у животных, которыя, как известно, прекрасно могут двигать ушами и приспособлять эти движенія к слуховым раздраженіям (лошади, собаки, кошки и др.).

Кривая № 3.

Необходимо предположить, что в мозговой коре двигательные центры ушей находятся в состояніи лятентном, не проявляющем своей деятельности и что при известном желаніи и упражненіи можно вызвать их деятельность.

Дарвин 17) считает вероятным, что мы, берясь часто за уши и обращая т. обр. вниманіе на них, могли бы возстановить некоторую подвижность их. Не смотря на многія тысячелетія неупражненія этих мышц, центры их в мозговой коре существуют и могут быть вызваны к деятельности. Доказательством существованія таких центров являются в особенности патологическіе случаи разстройств движеній. Так изредка приходится наблюдать у больных непроизвольное судорожное сокращеніе m. platysmae myoides— часто у истеричных. У одного душевнобольного мы записали эту судорогу подкожной мышцы, она была ритмична, в минуту 18 судорог; на другой день количество судорог было 36, а на третій 46, так что число судорог в минуту было различно в зависимости от психическаго состоянія больного. У него же были судороги жевательных мышц, напоминавшія движенія животных.

Предполагая кортикальный источник судорог в данном случае, можно было думать, что кортикальные центры m. plat. myoides находились в возбужденном состояніи, и это сказывалось судорогами.

В мозговой коре должны находиться центры всех мышц, и надо удивляться, почему мы произвольно не владеем ими. Впрочем, некоторые люди обладают способностью оказывать вліяніе на мышцы, не подчиненныя действію воли.

Физіолог Вебер 18) мог произвольно задерживать біеніе сердца, а Фонтана суживать зрачок.

В организме человека есть мышцы, которыя не подчинены вліянію воли, таковы напр., гладкія мышцы кишечника, мочеточника, матки, желчнаго пузыря; сердца. Самыя важныя функціи организма, как то: питаніе, кровообращеніе, дыханіе совершаются непроизвольно, и мы можем произвольно только замедлять или учащать дыханіе.

По мненію Рибо 19), однако, различіе произвольных мышц от непроизвольных не представляет ничего абсолютнаго, и Джэмс 20) уверен, что волевыя движенія представляют производную, а не первичную функцію организма. Рефлекс, инстинктивное движеніе и эмоціональное он считает первичными функціями. Психологи, начиная с Бэна, согласны с тем, что произвольныя движенія произошли из рефлекторных или автоматических, и только один Вундт 21) высказал совершенно противоположный взгляд, что наоборот „рефлексы суть произвольныя движенія, сделавшіяся механическими“. Этот взгляд весьма оригинален.

По Вундту первичная деятельность воли есть апперцепція (вниманіе). Даже у нисших животных Вундт предполагает волевыя движенія, предшествуемыя ощущеніями или представленіями. Совершаясь часто, волевыя движенія переходят в рефлекторныя; так как животное получает прирожденную организацію, то трудно наблюдать происхожденіе механических движеній из первичных проявленій воли, но на таких произвольных действіях как то ходьбе, плаваньи, игре на фортепіано можно проследить переход произвольных действій в механическія движенія. Мненіе о том, что психическіе акты вследствіе частаго повторенія становятся физическими, превращаясь в автоматическіе, Льюис отвергает, доказывая, что хотя такіе акты и теряют сознательность, но они остаются психическими. Отраженныя движенія, но мненію Льюиса, разумны и произвольны.

Герцен 22) присоединяется к Льюису и думает, что в спинном мозгу, заведующем отраженными движеніями, находится элементарное, безличное, лишенное разумности сознаніе.

Физіологи, изучающіе рефлекторныя движенія обыкновенно на спинномозговой оси (лягушки), говорят, что эти движенія целесообразны, как бы сознательны, что дало право Pflüger’у сделать предположеніе о спинномозговой душе, но целесообразность этих движеній является понятной только тогда, когда мы предположим происхожденіе рефлекторных движеній из сознательных, т. е. произвольных.

Альфонс Борелли 23) еще в начале 17-го столетія выразил в своей книге „de motu animalium“ впервые взгляд на механику движеній, сказав, что „действія животных совершаются вследствіе, посредством и на основаніи механических вліяній“. В настоящее время, мы точно знаем, что произвольныя движенія совершаются всецело благодаря импульсам из двигательной области мозговой коры, удаленіе которой лишает животнаго произвольной иниціативы. Таким образом, изученіе функціи этих двигательных центров может дать точное указаніе на волевые процессы. Физіологія мозговой коры дала нам крайне интересные и важные факты, по которым можно судить о деятельности корковых центров. Известны явленія антагонизма, иррадіаціи, возбужденія, торможенія и наркоза центров (Введенскій 24)). По Введенскому при раздраженіи какой либо двигательной точки одного полушарія происходит угнетеніе соответствующаго центра на противоположной стороне.

Можно с уверенностью сказать, что всякое произвольное движеніе одного полушарія вызывает известныя измененія в другом, в смысле торможенія его.

Если Сеченов 25) говорил, что двигать одним пальцем можно только при способности удерживать от движенія остальные четыре, то теперь надо сказать, что не только необходимо удерживать эти четыре пальца на соответствующей, но и на противоположной стороне.

Чтобы не потеряться в сложном и страшно запутанном міре произвольных движеній, необходимо по мненію Сеченова хорошо изучить рефлексы—невольныя движенія, т. е. заняться изученіем свойств нисших центров, которым свойственна преимущественно рефлекторная деятельность. Определено, что рефлекс в отсутствіи головного мозга происходит роковым образом, и величина движенія соответствует величине раздраженія. Центры продолговатаго мозга отличаются от спинномозговых по своим свойствам. Как заметил Сеченов, на прямое раздраженіе элементы продолговатаго мозга отвечают иначе, чем элементы сп. мозговые; рефлексы через сп. мозг носят характер тоническій, а через продолговатый мозг прерывистый. Корковые двигательные центры значительно отличаются от центров спинного и продолговатаго мозга. Их деятельность многообразна, что обусловливается многочисленными, ассоціативными связями их. При сравненіи деятельности спинного, продолговатаго и головного мозга видим, что каждая представляет усовершенствованіе предыдущей: рефлекс—отраженное движеніе спинного мозга в продолговатом мозгу заменяется автоматіей—рядом движеній; в головном мозгу также ряд движеній, но при возможности изменит ритм, быстроту, направленіе и т. д.

Когда двигательные центры головного мозга работают не произвольно, а рефлекторно, то движенія носят характер деятельности нисших центров, и со стороны трудно сказать, совершаются ли произвольныя или непроизвольныя движенія. Чем более движенія развиты, тем более они носят рефлекторный характер, т. е. возвращаются как бы к первобытному состоянію, которое представляет большія выгоды для организма: движенія могут совершаться долго, не скоро появляется усталость, принцип экономіи строго соблюдается.

Рефлекторныя действія переходят в произвольныя и обратно произвольныя движенія стремятся перейти в рефлекторныя, получается своего рода круг, в котором подчас трудно разобраться и судить, какія движенія суть первоначальныя. У нисших животных выступает на вид более рефлекторная деятельность, у высших произвольная. При сравненіи движеній человека и животных кажется, что движенія животных быстрее человеческих, в особенности напр., движенія крыльев у насекомых. Но если принять во вниманіе величину самих животных, то окажется, что человек в отношеніи быстроты движеній не особенно отстал от них. Сравнивая быстроту произвольных и рефлекторных движеній у самаго человека, я пришел к заключенію 26), что произвольныя движенія его быстрее рефлекторных.

Занявшись вообще вопросом о движеніях и об отношеніи их к воле человека, я с 1898 г. в теченіе нескольких лет посредством пишущих приборов изучал:

Непроизвольно-насильственныя движенія.

Для выясненія вопроса о природе воли интересно остановиться на непроизвольных движеніях, в каких бы формах они ни выражались. При болезненных состояніях, как напр. при гемиплегіи уже давно Галлем (1834 г.) замечено появленіе непроизвольных движеній. Так напр. зевота или чиханье вызывает иногда автоматическое движеніе в парализованной руке, в которой произвольно нельзя вызвать ни малейшаго движенія. Позже Онимус заметил, что сжиманіе кисти руки не парализованной стороны или даже движеніе одного из пальцев ея вызывает проявленіе сходных движеній в кисти или пальцах парализованной стороны. Называя такія движенія—движеніями по ассоціаціи, Шарко 27) говорит, что больные должны употреблять всю силу воли, чтобы воспрепятствовать проявленію этих движеній. Если у больного существует контрактура, то при напряженіи мышц здоровой стороны, она усиливается на парализованной. Вестфаль 28) у детей, пораженных гемиплегіей, также наблюдал подобныя явленія. Эти интересные факты, на которые обратили вниманіе выдающіеся умы, были обяснены Hitzig’ом [29]) таким образом: если двигательныя клетки сп. мозга находятся в состояніи некотораго возбужденія, то импульсы воли, передаваясь на одну половину мозга, могут передаться на другую и вызвать ея возбужденіе, результатом чего являются движенія и на другой половине. Firgay [30]) в своем интересном случае постпаралитической гемихореи со своеобразными совместными движеніями, думает, что возбужденіе центров языка передалось на центры руки, и когда больной делал попытку говорить, у него поднималась рука. В случае Damsch’a [31]) волевой импульс к одной конечности вызывал теже самыя движенія и в другой. Damsch обясняет это тем, что волевой импульс из мозговой коры в подкорковых узлах распространяется на обе половины мозга и что на одной стороне развивается задерживающая деятельность одного полушарія, и движеніе совершается в одной только половине. При разстройстве этой задерживающей деятельности наступает обоюдо-стороннее действіе. Профессор Н. М. Попов [32]) в своем случае гемиплегіи, осложненной противоположной гемихореей, полагает, что раздраженіе одного полушарія по комиссуральным волокнам передается на другое полушаріе, и результатом этого являются непроизвольныя движенія в другой половине.

Подводя итог мненію авторов, видим, что одни из них обясняют появленіе непроизвольных движеній раздраженіем коры противоположнаго полушарія, а другіе подкорковых или спинномозговых центров.

При изученіи непроизвольных движеній удобно пользоваться дрожаніем, которое наблюдается постоянно, и как показали наши наблюденія, дает разнообразныя картины при различных условіях. Кортикальные процессы различно вліяют на дрожаніе; мы разделили дрожаніе по происхожденію на два отдела: корковое и спинномозговое; наблюденіе спинномозгового дрожанія позволило мне [33]) сделать следующіе выводы относительно центров двигательных:

- центры сп. мозга под вліяніем произвольных импульсов прекращают свою деятельность не моментально;

- обладают меньшею усталостью—неутомляемы;

- непроизвольныя движенія удивительно равномерны;

- они медленнее произвольных;

- приближаются к весьма развитым произвольным движеніям (привычным). При сравненіи произвольных и непроизвольных дрожаній оказывается, что непроизвольныя движенія являются одинаковыми по ритму и амплитуде, равномерны по силе одно с другим, если они зависят от спинного мозга и неравномерны, если от коры мозга.

Кроме непроизвольных движеній мы изучали произвольныя движенія, симулируя дрожаніе и подвергая его различным измененіям под вліяніем кортикальных процессов, т. е. ставили волевыя движенія в известныя отношенія к умственным процессам, при этом оказалось, что корковые процессы повышают деятельность волевых двигательных центров, но вместе с тем тормозят или замедляют их ритм. Оказалось также, что двигательная область мозговой коры 34), будучи вообще весьма чувствительной, отзывается, так сказать, на всякій мозговой процесс, приходя в известнаго рода состояніе возбужденія, которое выражается в повышеніи мускульнаго тонуса, измененіи дыханія, сердцебіенія и пр.

При усталости произвольных движеній 35) происходит замедленіе ритма, и получаются более грубыя мышечныя сокращенія.

Кроме изученія непроизвольных и произвольных движеній, для выясненія вопроса о воле важно также самонаблюденіе, рекомендуемое в особенности Джэмсом 36), оно дополняет изследованіе.

Следя мысленно за произвольным движеніем у самого себя, можно отметить следующее: 1) перед производством произвольнаго движенія у нас является желаніе или решеніе произвести таковое вследствіе каких либо причин; в это время мы напр. думаем о пальце, которым должны произвести это движеніе и замечаем, что в этом пальце происходит как бы начало движенія, он уже не находится в своем обыкновенном состояніи полусгибанія, свойственнаго норме, а разгибается и устанавливается в известном положеніи—экстензіи; палец находится в состояніи „двигательнаго вниманія“, как выражается Рибо 37). (У некоторых субектов в это время уже происходит дрожаніе пальца). Малейшаго внешняго толчка в таких случаях иногда достаточно, чтобы произошло движеніе; 2) после того, как все готово к движенію, палец начинает совершать движеніе, и в это время мы обективно можем наблюдать это движеніе, смотря на палец или не смотря на него, а руководясь мышечными ощущеніями, испытываемыми при движеніи пальца. Раз мы следим внимательно за движеніями пальца, мы чувствуем, что он как бы сам двигается, а мы находимся в роли каких то наблюдателей. Это состояніе очень интересно; движенія происходят как бы совершенно самостоятельно, сами собой. Таким образом, воля дала только толчок движенію, и оно совершается машинообразно.

Подобнаго рода состояніе движеній наблюдается у больных дрожательным параличом; внешній импульс к движенію вызывает у них ряд движеній, ноги их бегут сами собой вперед или назад (propulsio и retropulsio). Можно сказать, что движенія в это время совершаются рефлекторно, т. е. сгибаніе вызывает разгибаніе, а это в свою очередь сгибаніе и т. д. до безконечности, если бы это было возможно, но оказывается, что в 3) наступает усталость, требуется усиліе воли, необходимо следить уже за пальцем, чтобы он не остановился; при таких условіях нами найдено, что ритм движеній замедляется, и сами движенія не бывают уже так мелки, но становятся грубее, мышца дает большую амплитуду сокращенія.

Здесь уже наглядно выступает проявленіе воли, каждое движеніе совершается как бы произвольно, а прежде как будто воля только наблюдала за движеніями, которыя теперь могут быть уподоблены ходьбе человека; в начале, когда дан импульс для движенія ног, мы идем, сами не замечая и не следя за своими ногами, но при усталости каждый шаг труден и требует больших усилій воли. Вообще усилія воли маскируются при легкости какого либо мышечнаго движенія. Когда мы легко двигаем пальцем, то нам и кажется, что воля не участвует в каждом движеніи, но на самом деле это только нам кажется.

„Кто видал, говорит Сеченов, начинающих учиться на фортепіано, тот знает, каких усилій стоит им выделываніе гамм. Бедняк помогает своим пальцам и головой, и ртом, и всем туловищем. Но посмотрите на того же человека, когда он развился в артиста. Пальцы бегают у него по клавишам без всяких усилій, но зри телю кажется даже, что движенія эти совершаются независимо от воли—так они быстры. А дело ведь и здесь в привычке... она маскирует от ваших глаз усилія воли относительно движенія каждаго пальца в отдельности“ 38).

При изученіи вопроса о воле необходимо познакомиться с аномаліями воли, которыя способствуют выясненію истиннаго характера воли нормальной. В патологіи воли отмечается ослабленіе воли вследствіе недостатка возбужденія, избытка импульса и уничтоженіе воли.

Мы остановимся на автоматических движеніях, составляющих переход от произвольных к непроизвольным движеніям.

Больная, прежде служившая на фабрике и занимавшаяся ручной работой, по целым дням совершает автоматическія движенія, сложныя, напоминающія ручную, механическую, однообразную работу.

Этот двигательный центр в головном мозгу находится у нея в состояніи постояннаго возбужденія.

Гиперкинезія двигательных центров в особенности наблюдается при т. называемых „волевых психозах“, куда современные психіатры относят кататонію. При кататоніи весьма обнаруживается автоматизм двигательных центров, изученіе состоянія которых важно для пониманія волевых процессов у кататоника. При изученіи кататоника, я 39) убедился в том, что автоматизм у него наблюдался в сфере деятельности воли и мышленія, и что автоматичность воли соответствовала автоматичности мышленія.

Изучая произвольныя и непроизвольныя движенія, мы естественно подходим к вопросу об определеніи сущности воли, который в теченіе многих веков занимает умы философов и психологов. Я приводу мненія только некоторых из них.

Фихте 40), считая истинным назначеніем человека действіе, отождествляет волю с безконечным разумом; в воле заключается божественная сторона человеческой природы.

Лейбниц 41) еще ранее считал волю сознательным стремленіем. Возникновеніе воли таково же, как и возникновеніе сознанія. Воля есть освещенный сознаніем инстинкт, и мы всегда находимся в волевом настроеніи.

Кант 42), считая человека познающим существом и деятельным, думает, что деятельность его служит выраженіем принципа—свободы воли.

Шеллинг 43) считает хотеніе самым первоначальным актом. Волевая деятельность есть не что иное, как продолженное созерцаніе; в хотеніи и волевой деятельности совершается открыто то, что в созерцаніи происходит скрыто и безсознательно.

Гегель 44) говорит, что стремленіе мышленія дать себе бытіе есть воля; без интеллекта нет воли, так как хотеть, это значит хотеть чего либо; нет воли без мышленія и нет мышленія без воли.

Спиноза [45]) выразил эту мысль гораздо раньше, утверждая, что воля есть только состояніе мышленія.

Шопенгауер [46]), наоборот, считая волю вещью в себе, смотрит на мір, как на обективацію воли, а на интеллект, как на орудіе воли.

Сопоставляя мненія этих философов, видим, что одни из них отождествляют волю с мышленіем, а другіе считают ее принципіально первичной.

Психологи высказали следующія соображенія о воле. Вундт 47) утверждал, что невозможно определить, что такое воля. Так Вундт, говоря, что воля есть воспринимаемая сознаніем деятельность, замечает, что это есть собственно описаніе воли, так как представленіе деятельности взято из проявленій воли.

Спенсер 48) называет волей переход идеальной двигательной перемены в реальную.

Рибо [49]) сводит волю на хотенія и обозначает ее, как изменяющуюся форму деятельности.

Гефдинг 50) предоставляет разсматривать волю или как самое простое или как самое сложное и производное душевное проявленіе. Наконец, Джэмс 51) считает волю не поддающейся определенію. Так обстоит дело в философіи и психологіи по вопросу о воле. Как видно, разрешеніе его представляет чрезвычайную трудность и возможно только в будущем времени, когда подробно выяснятся физіологическія свойства психодвигательных областей мозговой коры. По изследованіям Flechsiga [52]) префронтальная область находится с функціей воли в самой близкой связи. При развитіи человеческаго мозга раньше всего обозначаются двигательныя клетки. Нельзя не приветствовать попытки Flechsig’а дать физіологическія основы теоріи воли; ведь только на этом пути возможно решеніе вопроса, а патологія волевых движеній может способствовать выясненію нормальнаго характера воли.

В настоящем очерке, изучая вопрос о воле, я имел намереніе наметить те пути, следовать которым необходимо при изученіи воли, которая должна быть изследуема со многих сторон, так как только подобный способ может выяснить истину, одну из самых важных, как в теоретическом, так и в особенности в практическом отношеніи.

На основаніи вышеизложеннаго я прихожу к следующим заключеніям:

- левое полушаріе в двигательном отношеніи более развито, чем правое;

- двигательные импульсы, исходящіе из леваго полушарія, более равномерны, и точны, чем из праваго полушарія;

- индивидуальность каждаго субекта сказывается на двигательной кривой;

- в мозговой коре существуют центры мышц (ріаtysmae myoides, muscul. auriculae и др.), которые могут быть вызваны к деятельности упражненіем;

- различіе произвольных движеній от непроизвольных не представляется абсолютным;

- волевыя движенія являются первичной, а не производной функціей;

- произвольныя движенія могут переходить в непроизвольныя;

- насильственно-непроизвольныя движенія могут быть корковаго и спинномозговаго происхожденія;

- автоматическія движенія происходят из произвольных;

- философскія и психологическія воззренія на волю сводятся к отождествленію ея с мышленіем или к самостоятельности ея.

About the authors

V. I. Rudnev

Nikolaev Saratov University

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

Private Associate Professor

Russian Federation, SaratovReferences

Supplementary files