Meeting of obstetric and gynecological societies. Protocol number 18. The meeting of the 30th December 1893

- Authors: Ott D.O.1

-

Affiliations:

- Obstetric and gynecological society in St. Petersburg

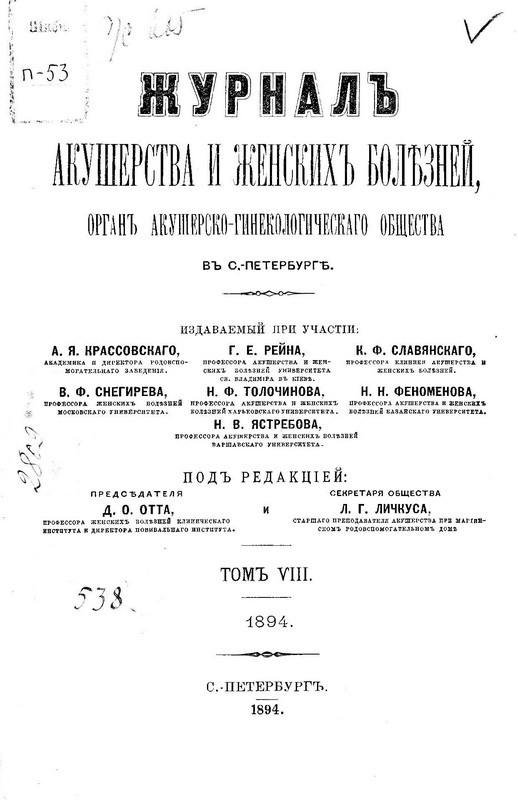

- Issue: Vol 8, No 2 (1894)

- Pages: 123-138

- Section: Articles

- Submitted: 20.02.1894

- Accepted: 13.09.2020

- Published: 20.02.1894

- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/44011

- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD82123-138

- ID: 44011

Cite item

Full Text

Abstract

The chairman was D.O. Ott.

38 members were present: Batsevich, Bullyaev, Vasten, Weber, Viridarskiy, Danilovich, Dobronravov, Dranitsin, Zheltukhin, Zabolotskiy, Zamshin, Zmigrodskiy, Kakushkin, Lichkus, Martsynkevich, Massinikov, Petrov, O. Rachinskiy, Rein, Ruzi, Rymsha, Savchenko, Sokolovskiy, Stelmakhovich, Stravinskiy, Strogonov, Fedorov, Fenomenov, Fisher A.R., Shverdlov, Shuttenbakh, Eichfus, and 45 guests.

Full Text

Предсѣдательствовалъ Д. О. Оттъ.

Присутствовали 38 членовъ: Бацевичъ, Бѣляевъ, Вастенъ, Веберъ, Виридарскій, Даниловичъ, Добронравовъ, Драницинъ, Желтухинъ, Заболотскій, Замшинъ, Змигродскій, Какушкинъ, Личкусъ, Марцынкевичъ, Массенъ, Мисевичъ, Оленинъ, Пассоверъ, Петровъ, Полонскій, Поршняковъ, Ратецкій, Рачинскій, Рейнъ, Рузи, Рымша, Савченко, Соколовскій, Стельмаховичъ, Стравинскій, Строгоновъ, Федоровъ, Феноменовъ, Фишеръ, А. Р., Швердловъ, Шуттенбахъ, Эйхфусъ, и 45 гостей.

- Читанъ и утвержденъ протоколъ № 17.

- В. Н. Массенъ сдѣлалъ соообщеніе подъ заглавіемъ— "Дальнѣйшія данныя относительно патогенеза эклампсіи". Въ одной изъ своихъ предшествовавшихъ работъ по тому же вопросу онъ пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ: 1) существенныя патолого-анатомическія измѣненія при эклампсіи находятся въ печени; нѣсколько слабѣе онѣ выражены въ почкахъ и другихъ паренхиматозныхъ органахъ. 2) Причиной эклампсіи слѣдуетъ, по всей вѣроятности, считать глубокія нарушенія окислительныхъ процессовъ въ тѣлѣ. Появляющіеся при этомъ лёйкомаины можно было бы разсматривать, какъ одну изъ причинъ экламптическихъ судорогъ.—Тогда, однако, химическая сторона данныхъ докладчика опиралась всего на два изслѣдованія мочи въ одномъ случаѣ эклампсіи. Съ тѣхъ поръ ему удалось наблюдать еще 5 случаевъ эклампсіи и получить въ свое распоряженіе данныя химическихъ изслѣдованій мочи, произведенныхъ проф. А. В. Пелемъ. Результаты изслѣдованія (со включеніемъ и прежняго случая) были представлены докладчикомъ въ видѣ таблицы. Моча изслѣдовалась во время эклампсіи и затѣмъ вторично, когда эклампсія уже оканчивалась, и больная начинала уже выздоравливать.

Въ мочѣ всѣхъ больныхъ, во время эклампсіи, оказались бѣлокъ, лейкоциты и цилиндры, т. е.. имѣлось на лицо несомнѣнное страданіе почекъ. Содержаніе бѣлка въ одномъ случаѣ достигало до 22,64‰. Мочевина въ двухъ случаяхъ, во время эклампсіи, содержалась въ повышенномъ противъ нормы количествѣ. послѣ же эклампсіи содержаніе ея рѣзко упало значительно ниже нормы. Въ остальныхъ 4 случаяхъ. содержаніе мочевины, какъ во время, такъ и послѣ эклампсіи было значительно меньше нормы, при чемъ обращаютъ на себя вниманіе случаи III и VI, въ которыхъ содержаніе мочевины было особенно ничтожно: 7.5‰ и 5,19‰. Мочевая кислота въ первыхъ двухъ случаяхъ выдѣлялась, во время эклампсіи, значительно больше нормы, а послѣ эклампсіи спустилась приблизительно до нормальнаго количества; въ случаѣ IV содержаніе мочевой кислоты тоже было повышено противъ нормы, но незначительно: послѣ эклампсіи оно тоже уменьшилось. Въ остальныхъ же 3-хъ случаяхъ (III, V, VI) содержаніе мочевой кислоты было лишь нѣсколько меньше нормы, и это тѣмъ болѣе интересно, что въ случаяхъ III и VI наблюдалось одновременно и незначительное количество мочевины. Въ тоже время выдѣляемость мочевой кислоты (опредѣлявшаяся отношеніемъ мочевой кислоты къ количеству фосфорной кислоты въ видѣ фосфорнонатріевой соли) была во всѣхъ случаяхъ (изслѣдованы 4 случая) больше нормы; только въ случаѣ VI, во время эклампсіи, эта выдѣляемость не переходила за норму. Содержаніе хлористаго натрія въ 4-хъ случаяхъ, какъ во время, такъ и послѣ эклампсіи, было ниже нормы; въ 3-хъ же— почти нормально. Фосфорная кислота лишь въ 1-мъ изслѣдованіи изъ 11 была нѣсколько больше нормы; въ 2-хъ содержаніе ея оказалось нормальнымъ, а въ 8-ми—значительно ниже нормы. Содержаніе сѣрной кислоты, въ общемъ, держалось въ предѣлахъ нормы. Указавъ затѣмъ на то, что ‰ содержаніе бѣлка по окончаніи эклампсіи значительно уменьшилось, при одновременномъ уменьшеніи и даже полномъ исчезновеніи цилиндровъ, докладчикъ замѣтилъ: «не доказываетъ ли это, что отравляющее вещество имѣетъ весьма преходящее вліяніе на почки и что съ устраненіемъ его послѣднія довольно быстро возвращаются къ нормѣ: и, дѣйствительно. микроскопическія изслѣдованія показали, что патологоанатомическія измѣненія почекъ при эклампсіи касаются исключительно эпителія корковаго слоя; измѣненій со свойствами омертвѣнія, какъ въ печени, здѣсь не бываетъ».

Весьма интересно содержаніе лёйкомаиновъ: оно во всѣхъ случаяхъ было выше нормы, при чемъ наименьшее количество ихъ во время эклампсіи было 1,22. т. е. приблизительно въ 21/2 раза больше нормы, а наибольшее 6,54, т. е., въ 13 разъ больше нормальнаго. Во всѣхъ случаяхъ далѣе, замѣчалось рѣзкое уменьшеніе лёйкомаиновъ послѣ эклампсіи, что указываетъ на связь между приступами эклампсіи и клѣточковымъ окисленіемъ. Только въ одномъ случаѣ лёйкомаиновъ послѣ эклампсіи было больше, чѣмъ во время эклампсіи. Но эта больная и до сихъ поръ представляетъ картину самоотравленія и лежитъ въ клиникѣ еще съ повышенной температурой. Все вышеизложенное, по словамъ докладчика, подтверждаетъ высказанное имъ годъ тому назадъ предположеніе, что при эклампсіи имѣется глубокое нарушеніе въ окислительныхъ процессахъ тѣла: пониженное количество мочевины рядомъ съ усиленнымъ противъ нормы выдѣленіемъ мочевой кислоты говорятъ за то, что бѣлковыя вещества въ силу какихъ-то причинъ не могутъ доходить до крайнихъ степеней окисленія и выдѣляются въ недокисленномъ видѣ, именно въ видѣ мочевой кислоты. Это между прочимъ самымъ краснорѣчивымъ образомъ подтверждается и тѣмъ, что, согласно съ данными изслѣдованія, окисленныхъ азотистыхъ веществъ во всѣхъ случаяхъ было значительно меньше нормы. Далѣе, количество лёйкомаиновъ въ тѣлѣ, при эклампсіи, громадно повышается; выработываемые и распространяемые при такихъ условіяхъ по всему тѣлу лёйкомаины эти несомнѣнно оказываютъ общее отравляющее вліяніе. Причина столь рѣзкаго нарушенія химизма, по мнѣнію докладчика, несомнѣнно кроется въ печени, которая при эклампсіи такъ сильно измѣняется въ своемъ строеніи; между тѣмъ въ печени, какъ извѣстно, совершается выработка мочевины и превращаются, дѣлаются безвредными лёйкомаины. Что въ печени, а не въ другомъ какомъ либо органѣ слѣдуетъ искать источникъ зла. ясно, между прочимъ, и изъ того, что гнилостное броженіе въ кишкахъ почти во всѣхъ случаяхъ значительно больше нормы, несомнѣнно, вслѣдствіе нарушенія пищеваренія. Страданіе же паренхимы печени связано, какъ показали изслѣдованія Гопадзе и Эйчера, съ пониженіемъ способности ея разрушать ароматическія вещества, образующіяся въ кишкахъ и поступающія въ кровь воротной вены. Отсюда ясно, что нарушеніе отправленія такого органа, какъ печень, должно вести къ глубокимъ растройствамъ питанія и даже къ смерти. Признавая, такимъ образомъ, за источникъ эклампсіи страданіе печени, докладчикъ не умаляетъ, однако, распознавательнаго значенія и изслѣдованія мочи на бѣлокъ. «Бѣлокъ укажетъ намъ, что почка страдаетъ, и наше дѣло разобрать дальше, представляется ли это страданіе первичнымъ, какъ при чистомъ нефритѣ, или же вторичнымъ какъ при страданіи печени». Въ послѣднемъ случаѣ необходимо принять всѣ мѣры, чтобы предовратить надвигающуюся бѣду—эклампсію, а именно: стараться о введеніи большаго количества кислорода въ тѣло, примѣнять средства, которыя помогаютъ окислительнымъ процессамъ въ тѣлѣ (здѣсь, можетъ быть, не лишнее было бы напомнить и о сперминѣ), назначить строгую діэту съ полнымъ исключеніемъ мяса, (такъ какъ извѣстно, что мясная пища можетъ стать отравой при ограниченной дѣятельности печени) и, наконецъ, устранить отъ больной всѣ тѣлесныя и душевныя раздраженія (роды подъ хлороформомъ). Докладчикъ думаетъ, что всѣ эти мѣры сократятъ все еще значительный % смертности отъ эклампсіи. (Докладъ этотъ напечатанъ въ Журналѣ Акушерства и Женскихъ болѣзней: январь, 1894 г., стр. 3).

- А. Р. Рымша показалъ нѣкоторые болѣе интересные препараты, полученные отъ больныхъ, оперированныхъ въ декабрѣ истекшаго года, въ гинекологическомъ отдѣленіи Женской Обуховской Больницы, а, также больную съ рѣдкою формою пузырно-влагалищнаго свища: 1) 2 1/2 мѣсячная внѣматочная беременность правой трубы. Послѣ разрыва плоднаго мѣшка кровь излилась въ свободную отъ срощенія брюшную полость, гдѣ распространилась на подобіе водянки (асцита). Черезъ 12 часовъ послѣ разрыва трубы докладчикъ произвелъ чревосѣченіе на въ высшей степени обезкровленной больной, у которой пульсъ почти не прощупывался. Вся брюшная полость найдена переполненною кровяными сгустками и жидкой кровью; брюшинный конецъ правой трубы, раздутый до величины большей груши, лежалъ вполнѣ свободно между несклеенными петлями кишекъ. Мѣсто разрыва, съ 2 копѣечную монету, съ рванными краями вело въ полость плоднаго мѣшка, въ глубинѣ котораго лежали дѣтское мѣсто и плодъ мужскаго пола; длина послѣдняго отъ темени до крестца 51/2, а отъ темени до пятки 7 стм. 2) 21/2 мѣсячная внѣматочня. беременность лѣвой трубы. И здѣсь плодный мѣшокъ помѣщался, главнымъ образомъ, въ брюшинномъ концѣ трубы, который, будучи растянутъ до большой груши, свободно лежалъ въ брюшной полости. Чрезъ девять часовъ послѣ разрыва плоднаго мѣшка В. А. Вастенъ произвелъ чревосѣченіе на сильно обезкровленной больной. На брюшинной оболочкѣ плоднаго мѣшка находились въ трехъ мѣстахъ надрывы, покрытые сгустками - въ двухъ съ горошину, въ 3-мъ—(на задней поверхности) съ копѣйку. Въ плодномъ мѣшкѣ найденъ плодъ прикрѣпленный на длинной тонкой пуповинѣ къ дѣтскому мѣсту, сидѣвшему на внутренней поверхности мѣшка. Длина плода отъ темени до крестца 41/4, а отъ темени до пятки 51/2 стм. 3) Кистовидная опухоль на длинной ножкѣ, довольно плотная, почковидная, съ синеватой гладкой, но не ровной поверхностью, длиною въ 20, а шириною въ 9 —13 стм. Удалена В. А. Вастеномъ двѣ недѣли тому назадъ. Къ одному изъ краевъ этой опухоли, недалеко отъ ножки, шелъ длинный плотный тяжъ, толщиною въ мизинецъ; тяжъ этотъ при осмотрѣ оказался приросшимъ чревовиднымъ отросткомъ. Ножка опухоли непосредственно переходила въ правый mesosalpinx. гдѣ помѣщались отдѣльно отъ нея правые труба и яичникъ. Ня разрѣзѣ опухоли замѣтно много большихъ сосудовъ и очень много полостей различной величины: отъ каленаго до грецкаго орѣха, съ перегородками въ видѣ плотныхъ перекладинъ; мѣстами попадается и сплошная ткань. Полости опухоли наполнены кровянистой жидкостью. Микроскопическое изслѣдованіе не закончено; можно только сказать, что данная опухоль злокачественная, раковая, ибо микроскопическіе срѣзы представляютъ картину рака; первичной же ткани въ нихъ пока найти но было возможно. Слѣдуетъ добавить, что больная 39 лѣтъ, не особенно хорошаго питанія, но безъ ясно выраженныхъ признаковъ худосочія. Въ полости малаго таза было около двухъ столовыхъ ложекъ розоватой водяночной жидкости. 4) Больная М. К., замужняя, крестьянка, 26 л., уроженка С.-Петербургской губ., поступила въ гинекологическое отдѣленіе Женской Обуховской Больницы, жалуясь на полное недержаніе мочи. Изъ анамнеза видно, что она родила 1 разъ, 5 лѣтъ назадъ, въ присутствіи деревенской бабки. Роды были трудные, продолжались 5 сутокъ, послѣ чего родился доношенный, но мертвый ребенокъ. Вслѣдъ за окончаніемъ родовъ появилось непроизвольное мочеистеченіе. По словамъ больной, кровянистыхъ послѣродовыхъ очищеній не было ни капли. Въ продолженіи первыхъ двухъ лѣтъ послѣ родовъ больная, постоянно лежала, лихорадила и крайне похудѣла; мѣсячныхъ за все это время не было; нижняя часть, живота вздулась; въ ней появилась опухоль, которая медленно увеличивалась. Постоянная боль внизу живота и въ поясницѣ. По прошествіи двухъ лѣтъ, по выраженію больной, «вдругъ что то лопнуло въ животѣ», и чрезъ прямую кишку выдѣлилась масса черной, вонючей, отчасти свернувшейся, отчасти же жидкой крови. Опухоль внизу живота исчезла. Больной тогда сдѣлалось легче; она встала съ постели и стала поправляться. Въ послѣдніе три года мѣсячныя приходятъ неправильно: чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, съ болью въ поясницѣ. Больная сама ощупываетъ надъ лобкомъ увеличивающійся желвакъ; при выдѣленіи изъ задняго прохода черной крови желвакъ этотъ уменьшается и затѣмъ исчезаетъ. Промежность цѣла; отъ мочеиспускательнаго канала остался только незначительный мостикъ, менѣе сантиметра шириною. Остальная часть уретры и шейка пузыря вполнѣ разрушены, вслѣдствіе чего мочевой пузырь выпадаетъ хронически гиперэмированною слизистою оболочкою въ рукавъ, при чемъ край мочеваго пузыря приросъ къ задней стѣнкѣ рукава, недалеко отъ входа, такъ, что рукавъ представляетъ слѣпой мѣшокъ, переходящій сверху въ пузырь. Такимъ образомъ, сводовъ нѣтъ, шейка матки тоже не ощупывается. Черезъ кишку опредѣляется приросшая къ передней стѣнкѣ прямой кишки нижняя поверхность влагалищной части, а соотвѣтственно наружному зѣву матки имѣется ямка, изъ которой, какъ это видно при осмотрѣ кишечнымъ зеркаломъ выдѣляется слизь. Размѣры таза: ости 25, гребни 28, вертлюги 31, наружный прямой 161/2 стм. У больной въ продолженіи послѣднихъ 10 недѣль не было мѣсячнаго. Жалуется на боль внизу живота и поясницѣ. Надъ лобкомъ ощупывается плотная, мало подвижная матка, съ большую грушу. Распознана haematometra. Маточнымъ зондомъ, введеннымъ чрезъ кишку въ ямку, было разрушено перепончатое зарощеніе у наружнаго зѣва, послѣ чего зондъ вошелъ свободно въ полость матки на 15 стм. Вслѣдъ за тѣмъ стала чрезъ прямую кишку выдѣляться черная кровь; вмѣстѣ съ тѣмъ тѣло матки мало по малу уменьшилось до нормальной величины.

На вопросъ Г. Е. Рейна объ исходѣ оперированныхъ больныхъ А. Р. Рымша сказалъ: у больной, которая была оперирована вслѣдствіе кистовидной раковой опухоли, послѣопераціонное теченіе прошло вполнѣ гладко, и больная теперь уже ходитъ. Что же касается до двухъ больныхъ, оперированныхъ вслѣдствіе внѣматочной беременности, то. такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ время не терпитъ и каждый часъ дорогъ, приходится оперировать немедленно, безъ предварительныхъ приготовленій. И въ этихъ обоихъ случаяхъ операція была произведена вечеромъ, послѣ того, какъ операторъ и помощникъ все утро провели въ отдѣленіи съ больными разнаго рода. Несмотря на это, у одной изъ больныхъ послѣопераціонное теченіе прошло безъ малѣйшей реакціи, и она въ настоящее время уже на ногахъ. Вторая больная, думается, оправилась бы отъ остраго малокровія, такъ какъ она прожила послѣ операціи 21/2 сутокъ и чувствовала себя первое время довольно сносно. но присоединился острый гнилостный перитонитъ. Въ данномъ случаѣ было очень желательно отложить операцію до слѣдующаго утра, такъ какъ и докладчикъ и помогавшій ему при операціи товарищъ утромъ того же дня имѣли дѣло съ очень тяжелыми гнилостными больными; но никого не было подъ рукой, чтобы замѣнить того или другаго; а между тѣмъ малокровіе было столь сильное (пульсъ въ 11 часовъ ночи уже не прощупывался), что откладывать операцію не было никакой возможности.

Г. Е. Рейнъ замѣтилъ, что въ 1-мъ случаѣ внѣматочной беременности, кончившемся смертью отъ гнилостнаго зараженія, послѣднее могло быть занесено не операторомъ и не его помощникомъ, а попасть въ брюшную полость изъ разорванной трубы: вѣдь труба находится въ сообщеніи, черезъ матку и рукавъ, съ внѣшнимъ міромъ, и въ нее, слѣдовательно, могутъ попасть гнилостныя начала. Это обстоятельство тоже должно, между прочимъ, пробуждать насъ поступать при внѣматочной беременности по возможности активно, ибо при подобномъ заболѣваніи больныя могутъ умереть не только отъ малокровія, но и отъ гнилостнаго зараженія. Таковъ, напр., случай Бѣляева.

- А. А. Драницинъ (изъ клиники Д. О. Отта) показалъ слѣдующіе препараты: а) Многополостную железистую кисту, удаленную на 5-мъ мѣсяцѣ беременности. Хотя опухоль была срощена съ сальникомъ и стѣнками живота, но операція оказалась не трудною. Беременность сохранилась, больная въ настоящее время вполнѣ здорова. б) Большую, пораженную фиброміомами матку, удаленную чрезъ влагалище. Больную раньше, въ другомъ мѣстѣ, подвергли выскабливанію, но безъ успѣха: кровотеченіе продолжалось. Въ настоящее время больная здорова. Яичники у нея не удалены. в) Двѣ удаленныя по способу Д. О. Отта, матки, пораженныя фиброміомами. Въ этихъ 2-хъ случаяхъ удалены и кистовидно-перерожденные придатки. Обѣ больныя поправились.

- А. И. Замшинъ показалъ вырѣзанную имъ черезъ влагалище матку, вслѣдствіе пораженія шейки послѣдней канкроидомъ. Больная поправилась.

- Н. I. Рачинскій (изъ клиники Д. О. Отта) показалъ: а) больную, у которой пораженная ракомъ матка удалена 81/2 лѣтъ тому назадъ; возврата до сихъ поръ нѣтъ; б) больную, перенесшую 10 мѣсяцевъ тому назадъ симфизіотомію; больная эта отлично ходитъ и чувствуетъ себя вообще вполнѣ здоровой.

- В. В. Строгановъ показалъ оперированныхъ имъ кроликовъ, у которыхъ между концами разсѣченныхъ лонныхъ костей приживлены куски реберъ (отъ кроликовъ же). Срощеніе у всѣхъ получилось вполнѣ прочное.

Г. Е. Рейнъ, Н. Н. Феноменовъ и С. К. Оленинъ по поводу больной, показанной Н. I. Рачинскимъ, сообщили и о своихъ случаяхъ влагалищнаго вырѣзыванія матки ради рака, въ которыхъ вотъ уже 6—8 лѣтъ нѣтъ возврата. Они думаютъ, что подобныхъ больныхъ можно считать вполнѣ излѣченными.

Д. О. Оттъ по поводу показанныхъ препаратовъ и больныхъ сказалъ еще слѣдующее: 11/2 года тому назадъ онъ произвелъ оваріотомію на 4-мъ мѣсяцѣ беременности. Больная доносила до срока и теперь вполнѣ здорова. Что касается до возвратовъ послѣ полнаго влагалищнаго вырѣзыванія матки, пораженной ракомъ, то, помимо показанной Обществу больной, онъ насчитываетъ еще много другихъ, которыя здоровы послѣ операціи 4 — 5—7 лѣтъ. Наконецъ, что касается до трубной беременности, то онъ убѣжденъ въ безусловной необходимости дѣятельнаго вмѣшательства и весьма сожалѣетъ, что раньше не во всѣхъ случаяхъ придерживался этого образа дѣйствія, ибо болѣзнь именно въ этихъ случаяхъ осложнялась перитонитомъ.

- С. Т. Виридарскій сообщилъ О случаѣ симфизiотоміи произведенной въ повивальномъ институтѣ. Глухонѣмая роженица 25 л., поступила въ повивальный институтъ 26/хі 1893 г. Въ дѣтствѣ перенесла тяжелый тифъ и страдала англійской болѣзнью. Первыя мѣсячныя на 16-мъ году приходили черезъ 24 — 25 дней; въ послѣдній разъ были въ февралѣ, такъ что беременность, по разсчету, была около 40 недѣль. Времени перваго движенія плода роженица не помнила. Тазъ: ости 24; гребни 26,5, вертлюги 30; наружный прямой 17; наклонная конъюгата 9 — 9,2 5 стм. Безъимянныя линіи обѣихъ сторонъ достигаются очень легко. У лѣваго крестцово-подвздошнаго сочлененія небольшой костный наростъ. На крестцѣ характерныя для англійской болѣзни измѣненія. Словомъ: общесъуженный, замѣтно рахитическій тазъ. Наибольшій объемъ живота 9 2 стм. Высота дна матки надъ лоннымъ соединеніемъ 40 стм. Сердцебіеніе плода—справа, нѣсколько ниже пупка. Головка подвижна надъ входомъ въ тазъ; спинка вправо, мелкія части влѣво. Шейка матки невполнѣ сглажена; наружный зѣвъ едва пропускаетъ палецъ. Боли слабыя. Только на 3 сутки пребыванія больной въ родильномъ покоѣ началось замѣтное усиленіе родовой дѣятельности; схватки сдѣлались чаще, продолжительнѣе и болѣзненнѣе. Въ началѣ 3-хъ сутокъ, при зѣвѣ въ 2 пальца, прошли воды. Къ концу 3-хъ сутокъ отмѣченъ уже судорожный характеръ родовыхъ болей, вслѣдствіе чего сдѣлано подкожное впрыскиваніе морфія и данъ хлороформъ. Въ это время, на 21/2 пальца ниже пупочной линіи, стало ясно обозначаться Bandl'евское кольце. Температура и пульсъ нормальны. Сердцебіеніе плода слышно хорошо. Головка все еще подвижна надъ входомъ въ тазъ; на ней значительная головная опухоль. Зѣвъ матки открытъ на 3 поперечныхъ пальца. Въ виду полной безуспѣшности родовой дѣятельности почти въ теченіи 4-хъ сутокъ, а также усиливавшейся опасности, какъ для плода, такъ и для самой матери (довольно высокое стояніе кольца Ваndl'я), рѣшено было, при имѣвшейся на лице невозможности самороднаго окончанія родовъ, приступить къ симфизіотоміи. такъ какъ желательно было сохранить жизнь плода. Операція произведена 30/хі Д. О. Оттомъ. Разрѣзъ надъ лоннымъ соединеніемъ въ 4 стм. длиною, разсѣчены кожа и подкожная клѣтчатка; кровотеченіе при этомъ умѣренное. Лонное сочлененіе разрѣзано снаружи вглубь, при чемъ лонныя кости разошлись на 2 стм. Головка захвачена и съ большимъ трудомъ извлечена щипцами; лонныя кости разошлись при этомъ на 5 стм. Довольно значительный разрывъ передней стѣнки влагалища вверхъ и вправо обусловилъ значительное кровотеченіе, остановленное наложеніемъ швовъ. На кожную рану также наложены швы. Разсѣченное лонное соединеніе рѣшено было соединить самостоятельнымъ постнымъ швомъ. Для этой цѣли съ каждой стороны разошедшихся лонныхъ костей черезъ всю ихъ толщу просверлены для проведенія лигатуры необходимыя отверстія. Вслѣдъ за проведеніемъ крѣпкой шелковой нити черезъ сдѣланныя трубчатыя отверстія приступлено къ завязыванію выше наложенныхъ швовъ на мягкія части. Когда большинство швовъ уже было завязано и пришлось завязать костную лигатуру, узелъ послѣдней по вплотную пришелся къ соединяемымъ костямъ и захватилъ смежныя размятыя ткани. Лигатура оказалась мало стянутой и слѣдовательно, не отвѣчающей своему назначенію; поэтому она. была удалена, а такъ какъ для новаго наложенія таковой потребовалось бы снять всѣ ранѣе наложенные швы, то въ данномъ случаѣ рѣшено было отказаться отъ непосредственнаго соединенія костей. Для необходимой же неподвижности костей таза пришлось ограничиться примѣненіемъ сдавливающаго аппарата Д. О. Отта. Въ виду того, что во время операціи былъ вскрытъ участокъ клѣтчатки, непосредственно прилегающій къ лону (пространство Retzii), на заживленіе котораго первымъ натяженіемъ трудно было разсчитывать, была введена полоска іодоформной марли въ качествѣ дренажа. Въ послѣопераціонномъ періодѣ больная лихорадила. Въ настоящее время (26-й день послѣ операціи) она находится еще въ приборѣ, но изслѣдованіе лонныхъ костей, какъ снаружи, такъ и черезъ влагалище, показываетъ, что между ними произошло уже хорошее соединеніе. Лихорадка прекратилась и больная чувствуетъ себя вполнѣ удовлетворительно. Извлеченный въ глубокой асфиксіи плодъ умеръ на другой день, какъ показало вскрытіе отъ спаденія (ателектаза) легкихъ. Размѣры его слѣдующіе: длина 48, прямой размѣръ головки 10, большой косой 12, малый косой 91/2 размѣръ плечъ 11, груди 8, окружность головки 34, груди 30,5 стм. Вѣсъ 2630 грм. (Докладъ этотъ напечатанъ въ Журналѣ Акушерства и Женскихъ болѣзней: январь 1894 г., стр. 23).

- Е. Б. Димантъ (изъ клиники Д. О. Отта) сдѣлалъ сообщеніе подъ заглавіемъ: «Опытное изслѣдованіе о вліяніи сѣченія лоннаго соединенія на размѣры таза». Въ одномъ рядѣ случаевъ тазы вырѣзывались изъ трупа; при этомъ докладчикъ не считалъ нужнымъ во время изслѣдованія укрѣплять крестецъ, дабы имѣть возможность судить объ его движеніяхъ, объ измѣненіи положенія его въ пространствѣ подъ вліяніемъ расширенія таза. Въ другомъ рядѣ случаевъ измѣреніе дѣлалось на трупѣ in situ, тазы но вырѣзывались; крестецъ, слѣдовательно, оставался въ соединеніи съ позвоночникомъ. Для наблюденія брались тазы изъ труповъ женщинъ, вовсе не рожавшихъ, рожавшихѣ и умершихъ вскорѣ послѣ родовъ. Концы лонныхъ костей послѣ разсѣченія лоннаго соединенія разводились до различныхъ степеней помощію расширителя, снабженнаго винтомъ и скалой. Параллельно съ производствомъ измѣреній обращалось вниманіе на подвижность сочлененій таза и на состояніе связочнаго прибора. При этомъ въ рѣдкихъ случаяхъ наблюдалась небольшая подвижность концевъ лонныхъ костей еще и до разрѣза лона. Тотчасъ послѣ разсѣченія лоннаго соединенія концы лонныхъ костей очень часто сами расходились нѣсколько въ сторону, оставляя промежутокъ въ 0,5 стм. слишкомъ. Иногда такого самороднаго расхожденія не было вовсе; одинъ разъ полупился промежутокъ въ 1 стм., и одинъ разъ почти 1,5 стм. При разведеніи лонныхъ костей на 4—5 стм. получался разрывъ сумочной связки крестцево-подвздошнаго сочлененія; но у женщинъ умершихъ послѣ родовъ ( у родильницъ), разведеніе можно было увеличивать до 6 — 7 стм.. при чемъ только при послѣдней степени разведенія получался разрывъ вышеупомянутой сумки. Разрывъ сумочной связки наступалъ не въ обѣихъ сочлененіяхъ одновременно. Обыкновенно раньше происходили, разрывъ на. одной сторонѣ; и только при дальнѣйшемъ расширеніи рвалась соотвѣтственная связка и на другой сторонѣ. Рядомъ съ этимъ обстоятельствомъ слѣдуетъ поставить другое, а именно неравномѣрное расхожденіе боковыхъ костей таза: обѣ кости отходятъ въ стороны, но одна быстрѣе другой; то вторая кость совсѣмъ останавливается на время и неравномѣрность еще увеличивается. то отставшая кость догоняетъ ушедшую, чтобы затѣмъ опять отстать и т. д. Разрывъ сумочной связки почти всегда наблюдался раньше на той сторонѣ, на которой отхожденіе безъимянной кости въ сторону было больше. Въ послѣродовыхъ тазахъ равномѣрность расхожденія боковыхъ стѣнокъ таза встрѣчалась чаще и. при дальнѣйшемъ расширеніи, держалась дольше, чѣмъ въ тазахъ непослѣродовыхъ. Одновременно съ вышеизложеннымъ наблюдалась разница и въ высотѣ стоянія обѣихъ лонныхъ костей, приблизительно на 0,5 стм. При этомъ кость, ниже стоявшая, обыкновенно помѣщалась также нѣсколько впереди сосѣдней кости, стоявшей немного выше и кзади. Достойно вниманія, что ниже и кпереди почти всегда стояла кость, болѣе ушедшая въ сторону. Это обстоятельство легко можетъ ускользнуть отъ вниманія при нѣкоторой равномѣрности расхожденія костей. По этому въ тазахъ послѣродовыхъ оно не такъ бросается въ глаза. Расширеніе таза производилось постепенно; сантиметръ за сантиметромъ. При каждомъ новомъ расширеніи таза на 1 стм. (а, слѣдовательно, и при каждомъ новомъ измѣненіи формы таза) опять опредѣлялись всѣ размѣры; докладчикъ привелъ, однако, только среднія величины прибавки къ первоначальнымъ размѣрамъ таза, полученныя при одной лишь изъ степеней расширенія, а именно при расхожденіи копцевъ лонныхъ костей на 6 стм. Онъ остановился на этой степени расширенія потому, что до этой величины можно, повидимому, расширять послѣродовой тазъ безъ риска нарушить цѣлость связочнаго прибора. Для наглядности докладчикъ представилъ своп цифры въ видѣ таблицы, которую и предъявилъ обществу. Изъ этой таблицы видно, что прямой размѣръ входа, при упомянутой степени расширенія таза, увеличивается почти на 1,5 стм. Вмѣстѣ съ тѣмъ величина прибавки къ прямымъ размѣрамъ таза уменьшается по мѣрѣ приближенія отъ входа къ выходу таза: чѣмъ ниже прямой размѣръ таза, тѣмъ величина прироста, при той же степени расширенія таза больше. Поперечные размѣры наростаютъ гораздо быстрѣе прямыхъ; при этомъ прибавка къ первоначальной величинѣ поперечнаго размѣра, очевидно, тѣмъ больше, чѣмъ дальше данный размѣръ отстоитъ отъ крестца и чѣмъ ближе онъ къ лону. Только это обстоятельство исключительно и вліяетъ на величину прироста поперечнаго размѣра; мѣсто же послѣдняго въ томъ или другомъ отдѣлѣ таза пе имѣетъ въ этомъ отношеніи никакого значенія. Изъ сказаннаго не трудно понять, что при разведеніи лонныхъ костей наибольшій поперечный размѣръ входа, въ концѣ концевъ. долженъ перемѣститься впередъ, въ направленіи отъ мыса къ лону. Механическое значеніе этого обстоятельства очевидно. Совершенно также, какъ поперечный размѣръ входа, и наибольшее разстояніе между гребнями подвздошныхъ костей не остается постоянно между первоначальными конечными точками измѣренія, а, по мѣрѣ расширенія таза, перемѣщается на 1—2 стм. впередъ. Косые размѣры по величинѣ прироста занимаютъ средину между поперечными и прямыми. При этомъ, говорить докладчикъ, достойно вниманія слѣдующее обстоятельство: «Обычно измѣряемый косой размѣръ входа часто составляетъ въ тоже время и наибольшій косой, т. е. другого большаго размѣра въ косомъ направленіи въ плоскости входа не оказывается. Еще чаще по безъимянной линіи, между крестцево-повздошнымъ сочлененіемъ и конечной точкой измѣренія поперечника входа, находится точка, болѣе отстоящая отъ передней конечной точки косаго размѣра, чѣмъ крестцовоподвздошное сочлененіе: миллиметра на 2—3. Слѣдовательно, въ косомъ направленіи оказывается еще одинъ большій размѣръ. Но такъ какъ разница, въ величинѣ этихъ двухъ размѣровъ незначительна, то обыкновенно этотъ большій размѣръ врядъ-ли играетъ какую нибудь замѣтную роль. Не то, однако, наблюдается послѣ расширенія таза. Этотъ наибольшій косой размѣръ, но мѣрѣ расширенія таза, наростаетъ гораздо быстрѣе обычнаго косаго размѣра. Въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ этого наибольшаго размѣра до расширенія таза не было вовсе, онъ послѣ расширенія таза появляется. Тогда какъ обычно измѣряемый косой размѣръ, отъ крестцево-подвздошнаго сочлененія до подводошнолоннаго бугра, даетъ прибавку въ 1,7 стм., «наибольшій» косой размѣръ даетъ прибавку въ 2,9 стм. При этомъ задняя конечная точка этого размѣра перемѣщается по безъимянной линіи къ конечной точкѣ измѣренія наибольшаго поперечника». Указавъ, далѣе, на то, что безъимянныя кости, при расширеніи таза, несравнено большими своими передними частями удаляются одна отъ другой, а. небольшими задними пли верхне-задними отрѣзками подвздошныхъ костей сближаются, измѣняя извѣстнымъ образомъ фигуру Michaelis'а докладчикъ графически изобразилъ перемѣщеніе точки, лежащей на симфизѣ, при различныхъ расширеніяхъ таза. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ указалъ на то, что при разрѣзѣ лона и разведеніи лонныхъ костей происходитъ и вращеніе крестца вокругъ поперечной оси такимъ образомъ, что основаніе его поддается назадъ, а верхушка впередъ. Одновременнымъ участіемъ обѣихъ этихъ условій, заключилъ докладчикъ, можно объяснить выше отмѣченное слабое увеличеніе прямыхъ размѣровъ по мѣрѣ приближенія къ выходу таза. (Докладъ этотъ напечатанъ въ Журналѣ Акушерства и Женскихъ болѣзней: январь, 1894 г., стр. 13).

Е. Ф. Бацевичъ сказалъ: „Въ изслѣдованіяхъ докладчика относительно измѣненій размѣровъ въ разсѣченныхъ по лонному соединенію тазахъ, при искуственномъ расширеніи послѣднихъ, не видно плана и акушерской мысли, такъ какъ самыя важныя условія упущены совершенно или недостаточно оцѣнены. Такъ, размѣры акушерской конъюгаты, важность и значеніе которой велики тѣмъ болѣе, что, по разсѣченіи лона, ихъ дѣлается изъ одной—2, совершенно не приведены. Относительно измѣненій угла, образуемое задней поверхностью лоннаго соединенія съ истиннымъ прямымъ размѣромъ, — угла, который, какъ извѣстно въ узкихъ (плоскихъ) тазахъ очень острый и обусловливаетъ всю трудность извлеченія, а также разрывы и отрывы мягкихъ частей, какъ это имѣло мѣсто и въ только что прочитанномъ случаѣ симфизіотоміи,—тоже ничего не сказано; между тѣмъ очень важно знать и очень важно въ механическомъ отношеніи, что безъимянныя кости, послѣ разсѣченія лона, могутъ производить ротаціонныя движенія, подобно ребрамъ при дыхательныхъ движеніяхъ“. Затѣмъ оппонентъ сомнѣвается, чтобы въ плоскосъуженномъ тазѣ, при рѣзкой короткости крестцево- верлтюжнаго размѣра (distantia sacrocotyloidea), при почти подъ прямымъ угломъ загибающейся отъ крестца безъимянной линіи, при вдающемся въ полость таза крестцѣ и отвороченныхъ назадъ и вверхъ крыльяхъ крестца, подвздошныя кости могли подаваться впереди и внизъ (какъ въ случаяхъ докладчика); буле же они подадутся, то оппонентъ сомнѣвается, чтобы при этомъ получились измѣненія размѣровъ, подобныя тѣмъ, которыя преставлены д-ромъ Димантомъ.

Н. М. Какушкинъ сказалъ: „При оцѣнкѣ результатовъ тѣхъ или другихъ опытовъ должна приниматься въ разсчетъ и самая постановка опытовъ, которая должна стоять, по возможности, ближе къ жизни, т. е., къ условіямъ наблюдающимся на живомъ, — въ данномъ случаѣ, слѣдовательно, къ условіямъ, имѣющимся во время прохожденія плода черезъ родовой каналъ. Принимая во вниманіе указанную докладчикомъ подвижность къ крестцево-подвздошныхъ сочлененіяхъ въ отвѣсномъ направленіи и имѣя въ виду особенности его расширителя, подвижность вѣтвей котораго слишкомъ мало ограничена въ разныхъ направленіяхъ и вь которомъ концы вѣтвей расходятся, при расширеніи, по дугѣ, а не по прямой линіи, я сомнѣваюсь, не вызвалъ ли расширитель нѣкоторыхъ движеній костей, несоотвѣтствующихъ тѣмъ, какія наблюдаются во время родовъ послѣ симфизіотоміи“.

М. М. Мироновъ замѣтилъ слѣдующее: "Я хочу сказать, пользуясь сообщеніемъ о случаѣ симфизіотоміи, нѣсколько слово, по поводу этой операціи, относительно которой я имѣю довольно обширныя личныя наблюденія. Эта операція производитъ впечатлѣніе далеко не изящной. Операція, дающая сплошь и рядомъ обширныя поврежденія мягкихъ частей, операція, послѣ которой нерѣдко наблюдается не только не вполнѣ плотное соединеніе тазоваго кольца, но даже полное расхожденіе костей таза, операція, послѣ которой почти всегда теченіе послѣродоваго періода осложняется лихорадкой—такая операція оставляетъ желать еще многаго. И, дѣйствительно, на съѣздѣ французскихъ акушеровъ (1893 г.), точно также какъ и на послѣднемъ съѣздѣ нѣмецкихъ гинекологовъ въ Бреславлѣ, многіе, даже изъ бывшихъ защитниковъ симфизіотоміи, выступили противъ нея. Изъ послѣднихъ Leopold, получившій довольно неблагопріятные результаты отъ симфизіотоміи, предложилъ дѣлать въ соотвѣтственныхъ случаяхъ предупреждающій поворотъ, сохраняя плодный пузырь помощію кольпёйринтера Braun’a. до полнаго раскрытія маточнаго зѣва. Наблюденія, сдѣланныя въ его клиникѣ, показали, что при наклонной конъюгатѣ въ 9 стм. удавалось получать при сказанномъ поворотѣ живыхъ дѣтей, вѣсомъ до 4000 грм. Только что сдѣланное сообщеніе наводитъ меня на мысль, не было ли бы и въ данномъ случаѣ удобнѣе примѣнить предупреждающій поворотъ".

Н. Н. Феноменовъ замѣтилъ, что и онъ въ послѣднее время произво дилъ опыты на трупахъ, съ цѣлью изучить измѣненія, происходящія въ тазу послѣ разрѣза лоннаго соединенія. Необходимо помнить, что во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ при разведеніи лонныхъ костей сумочная связка оказывается еще цѣлой, въ самомъ составѣ могутъ существовать уже глубокія пораженія (напр, отслойка хрящей). Въ общемъ, однако, нужно допустить, что симфизіотомія легка въ техническомъ отношеніи и, вѣроятно, не будетъ уже болѣе вычеркнута изъ ряда акушерскихъ пособій. Задача наша сводится теперь къ тому, чтобы выработать точныя показанія для ея примѣненія. Самъ Н. Н. полагаетъ, что она умѣстна только въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ истинный прямой размѣръ входа въ тазъ равняется или почти равняется 8 стм., такъ какъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что лонныя кости не должны быть разводимы болѣе, чѣмъ на 6 стм., если мы не хотимъ получить грубыхъ поврежденій въ крестцево-подвздошныхъ сочлененіяхъ. Что касается до замѣчанія д-ра Миронова относительно предупреждающаго поворота, то подобный образъ дѣйствія врядъ ли заслуживаетъ подражанія. Во всякомъ случаѣ такое „ученіе“, по которому въ цѣломъ рядѣ случаевъ примѣняется однородное шаблонное пособіе, сводящее всѣ наши показанія и условія на „нѣтъ“, не можетъ быть названо „акушерскимъ“. Въ заключеніе Н. Н. сдѣлалъ нѣсколько техническихъ замѣчаній относительно доклада д-ра Диманта.

- И. И. Ѳедоровъ (изъ Варшавы) сдѣлалъ сообщеніе «О примѣненіи электричества по способу Александрова при лѣченіи женскихъ болѣзней». Примѣнивъ названный способъ, съ апрѣля истекшаго года, въ завѣдуемой имъ клиникѣ въ 60 случаяхъ пара- и периметритовъ и въ 11 случаяхъ упорныхъ перелойныхъ заболѣваній, докладчикъ получилъ блестящіе результаты, на основаніи чего и совѣтовалъ этотъ способъ присутствовавшимъ. (Докладъ этотъ напечатанъ въ Журналѣ Акушерства и Женскихъ болѣзней: январь, 1894 г., стр. 28).

Нѣсколько замѣчаній по этому поводу сдѣлалъ В. Н. Массенъ.

About the authors

D. O. Ott

Obstetric and gynecological society in St. Petersburg

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation, St. Petersburg

References

Supplementary files