To the treatment of submucosal and interstitial fibrous tumors of the uterus in the postpartum period

- Authors: Muratov A.A.

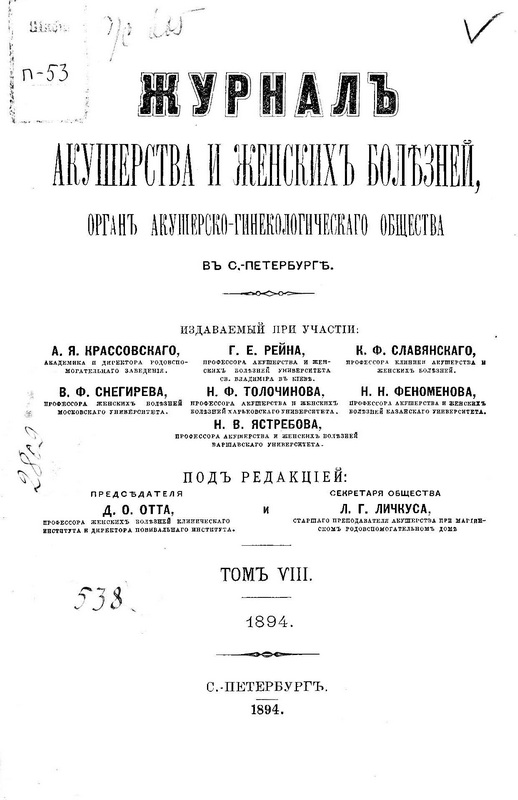

- Issue: Vol 8, No 10 (1894)

- Pages: 869-886

- Section: Articles

- Submitted: 20.10.1894

- Accepted: 17.09.2020

- Published: 20.10.1894

- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/44313

- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD810869-886

- ID: 44313

Cite item

Full Text

Abstract

A significant number of works, both in foreign and domestic literature, are devoted to the treatment of fibrous intrauterine tumors during pregnancy and childbirth. I will point out here only some - Berlin), S. Braun), Hellwig), Ish.-Wall), Kashkarov), Pozzi), V. V. Sutugin), Baissent), Duret), Flgischlen) and many others. At the same time, regarding fibrous and intrauterine tumors in general, complicating the postpartum period of a woman, this cannot be said - they are still waiting for their turn in the sense of a more detailed elaboration of the issue.

Full Text

Фиброзныя опухоли матки, по всему вѣроятію, вообще осложняютъ беременность, роды и послѣродовой періодъ не особенно рѣдко. Но такъ какъ эти новообразованія въ большинствѣ случаевъ не нарушаютъ болѣе или менѣе замѣтно данное физіологическое состояніе женщины, то фиброзныя опухоли протекаютъ или не замѣтно, или онѣ завѣдомо игнорируются по своему индиферентному вліянію на матку. За относительную частоту фиброзныхъ опухолей матки у женщинъ говорятъ и клиническія наблюденія и особенно патолого-анатомическія изслѣдованія, изъ которыхъ мы знаемъ, что каждая изъ 10 женщинъ страдаетъ тѣмъ или другимъ видомъ фиброзныхъ опухолей матки 1). Далѣе, въ литературѣ установленъ такой фактъ, что разъ существуютъ фиброзныя новообразованія матки въ небеременномъ состояніи женщины, то во время наступившей беременности эти новообразованія имѣютъ наклонность къ дальнѣйшему росту; но съ наступленіемъ послѣродоваго времени фиброзныя опухоли также наклонны къ очень значительному уменьшенію путемъ регрессивнаго метаморфоза, идущаго параллельно съ таковымъ-же процессомъ въ существѣ самой матки. Нѣкоторыми авторами цитируются даже случаи полнаго разсасыванія всей фиброзной опухоли матки.

Полное изчезаніе разъ образовавшейся фиброміомы матки не признаетъ такой авторитетъ въ патологической анатоміи, какъ R. Wirchow 2). Онъ вполнѣ допускаетъ разсасываніе мышечныхъ элементовъ опухоли, но въ тоже время не можетъ допустить всасыванія соединительной ткани, элементы которой неспособны къ такому процессу и, поэтому, при частичномъ всасываніи (мышечныхъ элементовъ) опухоли, всегда останется, въ данной опухоли достаточное количество пучковъ соединительной ткани для обнаруженія остатковъ опухоли. Исходя изъ этого положенія, слѣдуетъ допустить діагностическую ошибку, происходящую при сужденіи о полномъ разсасываніи in puerperio маточныхъ фиброміомъ. Въ этомъ отношеніи я сошлюсь еще на H. Fritsch’а, [3]), который въ своемъ руководствѣ категорически заявляетъ такъ: «я видѣлъ нѣсколько случаевъ, гдѣ міома достигала во время беременности громадныхъ размѣровъ и потомъ (in puerperio) на столько уменьшалась, что ее едва можно было найти. Быть можетъ такимъ-же образомъ объясняется большинство случаевъ «исчезанія міомъ въ послѣродовомъ періодѣ». Я, въ свою очередь, могу упомянуть здѣсь о двухъ случаяхъ, которые мнѣ пришлось лично наблюдать. Въ моей памятной книжкѣ коротко записаны исторіи болѣзни двухъ больныхъ, которыхъ я наблюдалъ внѣ беременности, въ беременномъ состояніи и въ теченіе послѣродоваго времени. У обѣихъ больныхъ внѣ беременности были діагносцированы фиброміомы — у одной межуточная, у другой — подбрюшинная. У обѣихъ этихъ больныхъ, но особенно у той, у которой была межуточная фиброміома, съ прогрессированіемъ беременности, опухоли поразительно, такъ сказать, на моихъ глазахъ увеличивались въ объемѣ. Послѣ срочнаго окончанія беременности у одной ― черезъ 7 недѣль, а у другой — послѣ прекращенія беременности на VIII мѣсяцѣ, черезъ 9 недѣль,—я едва могъ констатировать остатки, сравнительно, большихъ опухолей, такъ увеличившихся во время беременности.

Дѣйствительно, относясь болѣе внимательно къ вопросу о разсасываніи фиброміомъ матки въ послѣродовомъ періодѣ, нельзя не согласиться съ Virchow’ымъ [4]), что пока не будетъ доказано анатомическимъ путемъ безслѣдное исчезаніе фиброміоматозной опухоли in puerperio — до того времени оно должно оставаться сомнительнымъ.

Переходя къ лѣченію подслизистыхъ и межуточныхъ фиброміомъ матки въ послѣродовомъ періодѣ женщины, прежде всего является вопросъ — всякая-ли таковая опухоль матки, сопутствующая puerperium, подлежитъ лѣченію?

Изъ разсмотрѣнія вліянія этихъ опухолей на puerperium вообще и на послѣродовую матку въ частности, мы знаемъ, что нерѣдко фиброміомы матки, не смотря на свою относительно большую величину не причиняютъ ничего существенновреднаго для послѣродовой матки и затѣмъ, кромѣ того, съ теченіемъ времени уменьшаются до такой степени, что иногда съ трудомъ распознаются по минованіи послѣродоваго періода. Или, in puerperio, иной разъ ясно обнаруживаются въ маткѣ фиброміомы малаго объема, не причиняющія ровно никакихъ разстройствъ данному состоянію женщины съ одной стороны и, съ другой стороны — по своему мѣстоположенію и способу прикрѣпленія къ маткѣ, — трудно достижимыя для нашихъ мѣропріятій.

Вопросъ въ такихъ случаяхъ, понятно, рѣшается самъ собою: не трогать, такъ сказать, не вредящія новообразованія до поры—до времени и предоставить послѣродовой періодъ своему естественному теченію, чтобы безъ нужды не тревожить и безъ того не возстановившійся еще организмъ женщины послѣ недавно совершившагося родового акта.

Далѣе, иногда при изслѣдованіи пуэрперальной матки, встрѣчаются фиброзныя опухоли матки другой категоріи. Такого рода фиброміомы, исходя изъ того или другого отдѣла маточной полости не причиняютъ никакихъ разстройствъ въ данное время, ни общему благосостоянію организма, ни въ мѣстѣ своего прикрѣпленія. Но эти опухоли прикрѣплены къ своему ложу тонкою ножкою, легко доступны, легко низводятся, словомъ, сами напрашиваются на удаленіе. Здѣсь, конечно, нечего ожидать окончанія послѣродоваго періода — подобныя опухоли должно удалять тотчасъ-же.

Наконецъ, послѣдняя категорія фиброміоматозныхъ опухолей матки, осложняющихъ послѣродовое время женщины — это будутъ опухоли подслизистыя и отчасти межуточныя, вліяющія на puerperium иначе, чѣмъ только что поименованныя фиброміомы матки. Такія опухоли, которыя по своему мѣстоположенію и по времени, въ которое они представляются нашему наблюденію, — не особенно ободряютъ насъ къ хирургическому вмѣшательству; но тѣмъ не менѣе въ силу тѣхъ или иныхъ обстоятельствъ могутъ подлежать настоятельному, немедленному удаленію; даже болѣе, въ такихъ случаяхъ можетъ явиться витальное показаніе къ тому или другому скорому хирургическому вмѣшательству. Но при трудности достиженія новообразованія черезъ естественные родовые пути, вслѣдствіе топографическихъ условій данной мѣстности, здѣсь можетъ возникнуть вопросъ объ удаленіи опухоли другимъ путемъ— посредствомъ» чревосѣченія. Послѣдній путь при извѣстныхъ условіяхъ можетъ представиться и болѣе легкимъ въ техническомъ отношеніи. Но хирургъ, естественно, не долженъ руководствоваться однимъ этимъ обстоятельствомъ при выборѣ того или другого оперативнаго пріема. Кромѣ этого обязательно имѣть въ виду какъ, по теоріи вѣроятности, отзовется операція въ послѣопераціонное время на общее благосостояніе организма оперированнаго субъекта и насколько при этомъ врачеваніи сохранится принципъ консервативнаго направленія хирургіи. Я разумѣю здѣсь фиброміоматозныя опухоли, исходящія изъ внутренней поверхности матки, при томъ опухоли, которыя подверглись омертвѣнію на большемъ или меньшемъ районѣ по своей периферіи. Послѣдующее вліяніе такого метаморфоза въ существѣ опухоли на близлежащіе участки и на общую экономію организма родильницы—понятно само собою. Въ этихъ-то, именно, случаяхъ и можетъ возникнуть вопросъ о чревосѣченіи. Тѣмъ болѣе, что въ литературѣ мы имѣемъ аналогичные случаи, которые, какъ говорится, еще болѣе подстрекаютъ къ производству чревосѣченія in puerperio. Я укажу при этомъ, какъ примѣръ, на случай В. S. Schültze [5]), удалившаго посредствомъ лапаротоміи послѣродовую матку съ задержавшимся послѣдомъ у больной, у которой авторъ констатировалъ септицемію и послѣдняя прекратилась послѣ удаленія матки. Фактъ на лицо и Schültze слѣдуетъ поздравить съ такимъ блестящимъ исходомъ.

Но если даже бѣгло анализировать описанный случай, то полагаю, что придется кое-что и возразить относительно произведенной операціи. Если произошла только мѣстная инфекція вслѣдствіе задержавшагося въ маткѣ послѣда, какъ и было въ данномъ случаѣ и когда только и имѣла значеніе надвлагалищная ампутація тѣла матки, то вырѣзываніе матки удалило болѣзненный очагъ и септицемія прекратилась. Но развѣ нельзя было достигнуть тѣхъ-же результатовъ удаленіемъ плаценты изъ полости матки основательнымъ выскабливаніемъ внутренней поверхности матки и послѣдовательнымъ тщательнымъ дезинфецированіемъ маточной полости. Между тѣмъ послѣдствія были-бы въ высшей степени различны. Въ первомъ случаѣ, мы во всякомъ разѣ послѣ операціи получили урода, тогда какъ въ послѣднемъ — индивидуума, способнаго къ продолженію своего рода. Сверхъ того, при вырѣзываніи посредствомъ чревосѣченія матки съ инфицированнымъ послѣдомъ, при всѣхъ мельчайшихъ предосторожностяхъ, никогда нельзя поручиться, что болѣзнетворные микроорганизмы не будутъ перенесены на здоровую дотолѣ брюшину, а какъ она реагируетъ на это — говорить, конечно, лишнее. Съ другой стороны, если допустить, что у больной отъ мѣстной инфекціи дѣло перешло уже къ общему септическому заболѣванію организма, то что-же здѣсь можетъ сдѣлать вырѣзываніе только части зараженнаго — развѣ только можетъ ускорить роковую развязку. При томъ, всегда-ли можно при подобныхъ условіяхъ дифференцировать—ограничился ли процессъ только мѣстной инфекціей или дѣло пошло далѣе. И такъ, даже при этихъ бѣглыхъ замѣчаніяхъ можно до нѣкоторой степени убѣдиться, что нельзя пропагантировать оперативный пріемъ, примѣненный Schultze при задержаніи разложившагося въ полости матки послѣда.

Все, что я только что сказалъ относительно удаленія послѣда, я говорю всецѣло, можетъ быть перенесено при сужденіи о лѣченіи фиброміоматозныхъ, внутриматочно-гнѣздящихся опухолей въ послѣродовомъ періодѣ женщины. Но здѣсь же спѣшу оговориться, что въ акушерской практикѣ, понятно, найдутся такіе случаи фиброміомъ матки in puerperio, гдѣ потребуется чревосѣченіе для удаленія опухолей; но слѣдуетъ надѣяться, что рамки показаній къ производству этой операціи — будутъ очень съужены.

Слѣдовательно, остается самый подходящій путь для удаленія фиброміомъ изъ послѣродовой матки — это удаленіе опухолей черезъ влагалище. Въ тѣхъ, помѣченныхъ выше случаяхъ, гдѣ вся масса опухоли легко достижима для требующихся мѣропріятій или опухоль соединена съ маткою посредствомъ тонкой ножки,—тамъ это удается легко. Но къ сожалѣнію такое положеніе дѣла встрѣчается далеко не всегда. Въ другихъ, — каковые встрѣтились и въ моей практикѣ, удаленіе фиброміомъ изъ послѣродовой матки встрѣтило очень большія затрудненія. Тогда вслѣдствіе малодоступности опухоли и прорѣзыванія лишь незначительной части ея черезъ маточный зѣвъ, приходится ограничиваться только частичнымъ удаленіемъ новообразованія; операція на долго затягивается, приходится по необходимости производить ее въ нѣсколько сеансовъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга болѣе или менѣе длинными промежутками времени. Словомъ, порою операція въ высшей степени не изящная, но вызываемая горькою необходимостью. Не смотря на всю не симпатичность операціи въ смыслѣ ея техники, результаты данной операціи, какъ показываютъ литературныя справки и мои личныя клиническія наблюденія, должны считаться довольно благопріятными.

А priori можно опасаться много неутѣшительнаго, имѣя опухоль, которая подверглась омертвѣнію, при чемъ операцію извлеченія этой опухоли приходится раздѣлить на нѣсколько сеансовъ. Но въ дѣйствительности дурной исходъ дѣла въ настоящее время происходитъ очень рѣдко, какъ показываютъ клиническія наблюденія.

На основаніи личнаго опыта я вывелъ такія заключенія относительно затронутаго мною вопроса. Въ силу тѣхъ или иныхъ условій, которыя имѣютъ мѣсто во время родоваго акта или даже въ послѣродовомъ періодѣ женщины, если происходитъ омертвѣніе внутриматочно-помѣщающейся фиброміомы, то процессъ омертвѣнія поражаетъ не все существо опухоли, а омертвѣваетъ только периферія опухоли и притомъ часть, спустившаяся черезъ маточный зѣвъ во влагалище или часть наиболѣе близкая къ маточному зѣву. Этимъ обстоятельствомъ, вѣроятно, и объясняется, какъ будетъ видно ниже въ моихъ случаяхъ, что, вслѣдъ за каждымъ удаленіемъ омертвѣвшаго и послѣ обстоятельнаго дезинфецированія маточной полости, t° тѣла понижалась до нормы, а паралельно съ этимъ и общее состояніе больной улучшалось.

Затѣмъ, такое удовлетворительное состояніе больной продолжалось впредь до того времени пока опухоль дѣйствіемъ маточной мускулатуры не проталкивалась впередъ, т. е. опускалась во влагалище, сжималась мышечнымъ жомомъ маточнаго зѣва; вслѣдствіе этого нарушалось питаніе нижней части оставшейся опухоли и происходило омертвѣніе этого отдѣла опухоли. Въ другихъ случаяхъ можетъ быть возникало нагноеніе въ существѣ самой опухоли или вѣрнѣе въ ложѣ опухоли — на границѣ опухоли и матки. Естественно и въ томъ и другомъ случаѣ появлялся лихорадочный процессъ, стихавшій всякій разъ въ то время когда омертвѣлыя части удалялись изъ матки или скопившіеся продукты нагноенія тщательною промывкою выводились изъ маточной полости.

Переходя къ разсмотрѣнію тѣхъ случаевъ маточныхъ фиброміомъ in puerperio, которые представились моему наблюденію, прежде всего возникаетъ вопросъ — слѣдовало-ли удалять въ моихъ случаяхъ in puerperio внутриматочно-сидящія фиброміомы? Прежде чѣмъ прямо отвѣчать на этотъ вопросъ, я позволяю себѣ сослаться на литературу и приведу нѣкоторыя указанія. Я привожу какъ примѣръ — В. I. Halliday Groom [6]), который даетъ такой совѣтъ: если опухоль легко достижима и можетъ быть удалена безъ серьезной операціи въ первые дни послѣ родовъ, то искуственное удаленіе должно производить для предупрежденія гангрены и септическаго зараженія; надо стараться, чтобы была удалена вся опухоль; разъ существуетъ сомнѣніе въ возможности полнаго удаленія, лучше оставить опухоль, предоставивъ природѣ отдѣлить ее самопроизвольно; если бы при удаленіи пришлось прибѣгнуть къ серьезной операціи, лучше не вмѣшиваться. Величайшее значеніе имѣетъ промываніе полости матки растворомъ сулемы. Изъ нашихъ русскихъ работъ, я сошлюсь на д-ра В. В. Сутугина 7), который итогируя изложенное въ своей статьѣ, между прочимъ, говоритъ — «при послѣродовомъ опредѣленіи опухоли лучше выжидать окончанія послѣродоваго періода; вылущеніе же вскорѣ послѣ родовъ показано только при наличности распада опухоли».

Что касается до меня лично, то я скорѣе присоединяюсь къ мнѣнію д-ра В. В. Сутугина.

Засимъ, нельзя-ли было примѣнить другой методъ для удаленія новообразованія въ моихъ случаяхъ? Въ этомъ отношеніи о той больной, у которой опухоль была на тонкой ножкѣ — распространяться нечего. Здѣсь единственно былъ показанъ употребленный мною пріемъ. Перехожу къ двумъ остальнымъ больнымъ. У обѣихъ больныхъ, вслѣдствіе достаточнаго открытія маточнаго зѣва, относительно легкой доступности новообразованія — было показано удаленіе послѣдняго per vaginam и, конечно, самое желательное удаленіе, по возможности, быстрое и въ одинъ сеансъ. Вначалѣ и былъ предпринятъ именно такой планъ операціи; но, слѣдуетъ взять во вниманіе изъ приводимыхъ ниже исторій болѣзни то обстоятельство, что послѣ легкаго вылущенія достаточно большаго сегмента опухоли изъ ея ложа было только замѣчено — во первыхъ, что дальнѣйшее вылущеніе представлялось очень затруднительнымъ безъ того, чтобы неминуемо не захватить большую или меньшую часть существа самой матки при отсепарованіи опухоли, а, во вторыхъ, и самое главное, по мѣрѣ продвиганія сепарирующаго пальца въ высшіе отдѣлы маточной полости — маточная стѣнка оказалась очень истонченною, такъ что представлялась легкая возможность перфораціи маточной стѣнки со всѣми ея неблапріятными послѣдствіями, да еще при инфецированной маточной полости. Съ другой стороны пріемъ, къ которому я принужденъ былъ перейти sub operatione, пріемъ, повторяю, не желательный, не изящный въ смыслѣ техники, но менѣе рискованный въ данное время и обѣщалъ вмѣстѣ съ тѣмъ благопріятные результаты при извѣстныхъ предосторожностяхъ при дальнѣйшемъ теченіи болѣзни въ послѣопераціонномъ періодѣ. Такимъ образомъ, самъ случай, да позволено мнѣ будетъ выразиться, заставилъ меня произвести операцію въ нѣсколько сеансовъ (opération à deux temps).

Изъ представлявшихся прежде моему наблюденію подобныхъ, неблагопріятныхъ по началу, случаевъ при colpomyomoтоті’и я укажу на одинъ (fibromyoma intraparietale polyposum submucosum), описанный мною въ 1892 году 8), который въ техническомъ отношеніи былъ аналогиченъ случаямъ, которые мною представляются нынѣ ниже этихъ строкъ; этотъ случай не смотря на трудности и осложненія окончился благопріятно для больной. Opération à deux temps, какъ необходимость, практиковалась многими гинекологами; я ограничусь здѣсь только нѣсколькими указаніями. М. Hofmeier [9]) — между прочимъ упоминаетъ, что при извѣстныхъ случаяхъ можно съ успѣхомъ удалять, со стороны влагалища, въ нѣсколько сеансовъ опухоли, доходящія до уровня пупка. Д-ръ Б. Урвичъ [10]) приводитъ въ своей статьѣ много подобныхъ случаевъ и присоединяетъ къ нимъ одинъ изъ своей практики. То же самое сообщаетъ P. F. Munde [11]) и т. д.

Поэтому, руководясь отчасти и этими указаніями, я, вызванный необходимостью рѣшался на colpomyomotomi’ю въ нѣсколько пріемовъ, когда оказалось невозможнымъ безъ очень большаго риска окончить операцію заразъ.

При colpomyomotomi’яхъ, которыя не могутъ быть окончены въ одинъ пріемъ, съ имѣющимися на лицо явленіями распада опухоли въ послѣродовомъ періодѣ или внѣ его — это безразлично — играетъ могущественную роль примѣненіе маточно-влагалищныхъ спринцеваній или постояннаго орошенія влагалища. Этому уходу за половымъ каналомъ женщины только и обязано такое относительно благопріятное теченіе послѣопераціоннаго времени, какъ примѣрно было въ случаяхъ моемъ [12]), въ недавно описанномъ случаѣ д-ра Н. А. Живописцева [13]) и на что такъ категорически указываетъ H. Groow [14]). Въ подтвержденіе высказаннаго мною я позволяю себѣ привести здѣсь исторіи болѣзни моихъ больныхъ.

Случай 1. М. Р., 40 лѣтъ отъ роду, купчиха, начала менструировать съ 13—14 лѣтъ, въ дѣвичествѣ неправильно, скудно, но безъ боли. Больная вышла замужъ 17 лѣтъ и на первомъ мѣсяцѣ своего замужества забеременѣла. Послѣ замужества до 34 лѣтняго возраста почти не имѣла регулъ, вслѣдствіе частыхъ беременностей и кормленія дѣтей; по этому о характерѣ менструацій за этотъ промежутокъ времени, больная ничего опредѣленнаго сказать не можетъ. Но съ 34 лѣтъ, когда больная начала рѣже беременѣть, она отмѣчаетъ на счетъ менструацій слѣдующее: менструаціи обыкновенно появлялись черезъ 18—20 дней, продолжались

по 7 дней, были очень обильны и болѣзненны. Больная имѣла 17 своевременныхъ родовъ, изъ которыхъ послѣдніе окончились 5 недѣль тому назадъ. Послѣдніе роды продолжались около 3 сутокъ, причемъ околоплодныя воды прошли къ концу первыхъ сутокъ. По рожденіи ребенка съ роженицей сдѣлалось сильное маточное кровотеченіе, такъ что аку" терка, помогавшая при родахъ, поспѣшила сама удалить послѣдъ и послѣ этого сдѣлала нѣсколько разъ горячее спринцеваніе. Кровотеченіе послѣ этихъ манипуляцій унялось. Но довольно обильныя кровавыя выдѣленія не прекращались во всѣ 5 недѣль послѣ родовъ. Кромѣ того, родильница, начиная съ 4-го дня послѣ родовъ, начала лихорадить очень ослабѣла, такъ что немогла вставать съ постели; а въ послѣдніе, дни, кромѣ того, выдѣленія изъ половой щели приняли гнилостный запахъ.

1890 года, 2 февраля, когда я былъ приглашенъ къ больной, то акушерка объяснила мнѣ, что 2 дня тому назадъ у больной послѣ сильныхъ маточныхъ схватокъ сдѣлался выворотъ матки и что дно матки прощупывается при влагалищномъ изслѣдованіи во влагалищѣ.

Status praesens. Больная малаго роста, но хорошаго сложенія, только очень изнурена, пульсъ малаго наполненія, t° 39,1°. Въ органахъ груди ничего не нормальнаго не обнаруживается. Животъ при ощупываніи не болѣзненъ, надъ лоннымъ соединеніемъ прощупывается увеличенная матка, дно ея стоитъ выше лона на 3 сантим. При внутреннемъ изслѣдованіи представляется такая картина. Прежде всего поражаетъ отвратительный, ихорозный запахъ выдѣляемаго изъ влагалища. Далѣе, двѣ верхнихъ трети влагалища заняты твердымъ, круглымъ, легкоподвижнымъ тѣломъ, поверхность этого тѣла шероховата. Вокругъ этого тѣла, какъ бы кольцемъ, облегаютъ края маточнаго зѣва. Зондъ глубоко и свободно проникаетъ въ полость матки, влагалищные своды прощупываются на нормальной высотѣ. По фиксированіи опухоли крѣпкимъ мюзе легко можно было достигнуть до верхняго полюса опухоли, отъ котораго шла довольно тонкая ножка и прикрѣплялась въ въ верхнемъ отдѣлѣ справа внутренней поверхности матки; словомъ, въ данномъ случаѣ, очевидно, я имѣлъ дѣло съ фибрознымъ полипомъ матки, сидящимъ на тонкой ножкѣ.

Въ виду септическаго характера лихорадки, происходящей вслѣдствіе вѣроятнаго омертвѣнія опухоли и вмѣстѣ съ тѣмъ легкой доступности мѣста прикрѣпленія полипа, желательно было возможно скорѣе удалить изъ матки разлагающуюся опухоль. Посему, послѣ обычныхъ приготовленій и тщательнаго дезинфецированія операціоннаго поля, опухоль при помощи мюзе была низведена помощникомъ возможно болѣе. За симъ, дойдя указательнымъ пальцемъ лѣвой руки до мѣста прикрѣпленія ножки къ внутренней поверхности матки, я по пальцу крѣпкими ножницами отсѣкъ ножку возможно ближе къ границѣ отхожденія ея отъ матки. Операція не сопровождалась совсѣмъ потерей крови. Послѣ операціи матка была основательно промыта растворомъ сулемы (1:3000), t° 35,0° и шейка затампонирована, а равно и влагалище 10° іодоформной марли. Вообще вся эта процедура удалась очень легко и быстро, но не смотря на всю относительную легкость операціи, черезъ нѣсколько минутъ послѣ операціи съ оперированной сдѣлался ознобъ, правда незначительный и продолжавшійся всего нѣсколько минутъ, но t° послѣ него поднялась до 39,7°. Больная послѣ операціи жаловалась на схватко-образныя боли. На 2-й день (З/п) при осмотрѣ оперированной оказалось, что маточно-влагалищный тампонъ выдвинулся на столько по половому каналу внизъ, что нижній конецъ его находился во входѣ влагалища. По извлеченіи тампона, матка представлялась хорошо сокращенною, маточная шейка сложилась, такъ что съ трудомъ пропускала конецъ указательнаго пальца при изслѣдованіи, t° нормальная, самочувствіе хорошее. Въ послѣдніе 4 дня матка очень быстро сократилась до нормы и больная оставила постель, чувствуя себя достаточно сильной для этого.

Случай II. Больная С. Т., 28 лѣтъ отъ роду, жена прикащика, занимается домашнимъ хозяйствомъ. Т. начала менструировать съ 14 лѣтъ, черезъ три недѣли, по 3—4 дня безболѣзненно и не сильно — въ дѣвичествѣ. Вышла замужъ 16 лѣтъ, имѣла шесть нормальныхъ родовъ, при чемъ 2 послѣднихъ родовъ продолжались долго, сравнительно съ предшествовавшими. Дѣтей кормила сама. Послѣдній разъ больная родила 3 недѣли назадъ. Относительно теченія послѣднихъ родовъ больная отмѣчаетъ, что за нѣсколько часовъ до рожденія ребенка у нея появилось кровотеченіе изъ влагалища, что подало поводъ повитухѣ, помогавшей при родахъ, заподозрѣть у роженицы предлежаніе послѣда, но какъ оказалось въ послѣдствіи этого не было. Послѣ рожденія ребенка и выхожденія плаценты у родильницы сдѣлалось обильное кровотеченіе и матка долго не сокращалась, не смотря на всѣ мѣры, предпринятыя бабкой, такъ что потребовалась помощь акушера, который и констатировалъ у родильницы присутствіе подслизистаго фиброида. Съ перваго дня послѣ родовъ родильница начала лихорадить и маточное кровотеченіе не прекращается по сіе время. Кромѣ того, больная жалуется на общую слабость и “нестерпимо дурной,, запахъ, исходящій изъ ея половыхъ частей.

Объективное изслѣдованіе, произведенное мною 22/ѵіі 91 г., дало слѣдующее: больная средняго роста и тѣлосложенія, очень блѣдна, слаба, пульсъ слабый—120, t° 39,3°. Въ органахъ груди, кромѣ анемичныхъ сердечныхъ шумовъ, ничего ненормальнаго не отмѣчается. Животъ вздутъ, матка болѣзненна при ощупываніи и верхняя граница ея прощупывается приблизительно на срединѣ разстоянія между пупкомъ и лономъ. При внутреннемъ гинекологическомъ изслѣдованіи, во влагалищѣ палецъ осязаетъ опухоль кругловатаго очертанія, съ периферіи мягкой консистенціи, покрытой мѣстами обрывками ткани. Продвигая изслѣдующій палецъ выше можно было отмѣтить, что края маточнаго зѣва обхватываютъ опухоль въ видѣ кольца. Изъ влагалища выдѣляется ихорозная, сукровичная жидкость. По обнаженіи желобоватыми зеркалами родившагося сегмента опухоли, нетрудно было замѣтить простымъ глазомъ омертвѣвшую поверхность нижняго сегмента опухоли. Больная представляла всѣ признаки септической лихорадки, вслѣдствіе гангренесцировавшейся опухоли, исходящей изъ внутренней поверхности матки, что требовало, понятно, немедленнаго оперативнаго вмѣшательства. Поэтому, промывъ тщательно влагалище и матку, помѣстивъ больную на операціонный столъ, я фиксировалъ крѣпкими мюзе родившійся сегментъ опухоли и оттянулъ послѣднюю внизъ. Указательный палецъ, введенный въ полость матки, констатировалъ, что опухоль прикрѣпляется къ передней стѣнкѣ матки широкимъ основаніемъ. Затѣмъ, наружная периферія опухоли и внизу мѣсто прикрѣпленія опухоли съ ея ложемъ представляется очень рыхлымъ, легко разрывающимся подъ напоромъ указательнаго пальца. Это обстоятельство заставило меня испробовать отдѣленіе опухоли посредствомъ пальца отъ мѣста ея прикрѣпленія. Вначалѣ этотъ маневръ хорошо удавался; но за симъ, по отдѣленіи значительной части опухоли отъ маточной стѣнки, я замѣтилъ, что послѣдняя представляется очень истонченною. По сему я счелъ за лучшее отсѣчь крѣпкими ножницами отсепарованный сегментъ опухоли, что и было произведено безъ особенной потери крови. Маточная полость послѣ описанныхъ манипуляцій была промыта растворомъ сулемы (1:3000), t° 35,0° и слегка затампонирована 10% іодоформной марли. При прополаскиваніи матки вышла масса клочьевъ омертвѣлой ткани опухоли. По истеченіи % часа послѣ операціи съ оперированной сдѣлался потрясающій ознобъ съ послѣдовательнымъ повышеніемъ t° до 40,0°. Вечеромъ этого дня t° упала до нормы. Въ послѣдующіе за операціей дни можно отмѣтить: самочувствіе оперированной улучшилось, t° установилась нормальною и больная только жаловалась на схваткообразныя боли внизу живота. Объективно: съ окончаніемъ операціи верхняя граница матки постепенно понижалась; маточный зѣвъ держался открытымъ и начиная съ 3-го дня (25/ѵіі) послѣ операціи, черезъ маточный зѣвъ снова началъ прорѣзываться сегментъ опухоли, на ощупь довольно мягкій и покрытый обрывками ткани; вмѣстѣ съ этимъ на 5-й день (27/VII) послѣ операціоннаго періода появился ихорозный запахъ івлагалищныхъ выдѣленій и t° повысилась до 39,3°. Внутреннее изслѣдованіе показало прорѣзываніе значительнаго сегмента опухоли черезъ маточный зѣвъ; поверхность опухоли представлялась на ощупь мягкой, легко рвущейся. Такъ какъ маточная стѣнка, граничащая съ прикрѣпленіемъ опухоли, представлялась истонченной, то я началъ удалять омертвѣвшую часть опухоли осторожно подъ контролемъ указательнаго пальца помощью острой кюретки. Этими манипуляціями была снята значительная часть остававшейся въ маткѣ опухоли. Послѣ этого матка точно также была промыта, какъ и въ предъидущій разъ. Но и здѣсь, не смотря на очень осторожныя манипуляціи, черезъ нѣсколько минутъ по окончаніи выскабливанія съ больной сдѣлался потрясающій ознобъ, продолжавшійся, впрочемъ, не долго, около 6 минутъ; t° послѣ озноба поднялась до 40,1°. И такимъ образомъ волей—неволей, приходилось повторять выскабливаніе еще 2 раза; послѣ послѣдняго выскабливанія посредствомъ пальца можно было констатировать, повидимому, полное удаленіе опухоли. Всякій разъ послѣ выскабливанія слѣдовалъ болѣе или менѣе значительный, потрясающій ознобъ, съ послѣдовательнымъ повышеніемъ t° 39,8—40,3°.

Постояннымъ показаніемъ къ частичному удаленію опухоли изъ полости матки, служило—при уменьшеніи всего существа матки, одновременное прорѣзываніе нижняго отрѣзка опухоли черезъ маточный зѣвъ. Обыкновенно ко времени выскабливанія t° тѣла повышалась, но не достигала выше—38,5°; выдѣленія изъ половаго канала принимали слегка сукровичный видъ съ ихорознымъ запахомъ. Послѣ всѣхъ, произведенныхъ этой больной выскабливаній, кромѣ болѣе или менѣе значительнаго, единичнаго озноба, дѣло быстро принимало поворотъ къ лучшему: t° становилась почти нормальной, силы больной скоро возстановлялись, матка хорошо сокращалась, выдѣленія изъ половаго канала принимали характеръ хорошихъ гноевидныхъ, безъ ихорознаго запаха. Особенно быстро было замѣтно restitutio ad integrum послѣ послѣдняго выскабливанія. Матка въ теченіи 4—5 дней хорошо сократилась, маточная шейка вполнѣ сложилась, черезъ цервикальный каналъ не проходитъ уже тонкій Фритчъ-Хегаровскій наконечникъ, t° тѣла совершенно нормальная и оперированная на 7-й день послѣ послѣдняго выскабливанія вышла изъ лѣчебницы, чувствуя себя совершенно здоровою.

Случай III. О. К., 25 лѣтъ отъ роду, уроженка Екатеринбургской губ., мѣщанка, начала менструировать съ 12 лѣтъ, черезъ 30 дневные промежутки по 1—2 дней, скудно и иногда съ болью въ дѣвичествѣ. По выходѣ больной замужъ 20 лѣтъ, а равно и послѣ рожденія перваго ребенка—типъ регулъ оставался тотъ-же самый и измѣненіе произошло только въ томъ отношеніи, что menses совершались безъ всякаго болѣзненнаго ощущенія. Больная была 3 раза беременна, причемъ 2 первыя беременности окончились своевременными родами, а послѣдняя беременность прервалась преждевременными родами на 8 мѣсяцѣ, безъ всякой видимой причины. Послѣдніе роды произошли 4 недѣли назадъ. Всѣхъ дѣтей, даже и послѣдняго, больная кормила сама. Въ теченіе бывшихъ беременностей больная чувствовала себя удовлетворительно, роды продолжались не долго и puerperium послѣ первыхъ и вторыхъ родовъ проходилъ нормально, такъ что больная на 8-й день послѣ родовъ вставала съ постели, чувствуя себя вполнѣ здоровой. Но послѣдніе роды, бывшіе 4 недѣли назадъ, и первое время послѣродоваго періода шли необыкновеннымъ порядкомъ. Эти роды продолжались болѣе предшествовавшихъ; послѣ рожденія ребенка появилось обильное кровотеченіе, потребовавшее искуственнаго удаленія послѣда изъ полости матки и послѣдовательныхъ горячихъ спринцеваній матки. Больная, по ея словамъ, очень ослабѣла отъ кровотеченія и съ перваго дня послѣ родовъ у нея началось лихорадочное состояніе. Первые 3—4 дня послѣ родовъ у родильницы были обыкновенныя кровавыя послѣродовыя очищенія; но начиная съ 5 дня у нея появилось настоящее кровотеченіе изъ половыхъ органовъ, что продолжается и до сихъ поръ. Сверхъ того, кровотеченіе это за послѣдніе дни сопровождалось особенно непріятнымъ запахомъ, невыносимымъ даже для самой родильницы. Я увидѣлъ родильницу черезъ 4 недѣли послѣ родовъ, 31/I 1894 г., и изъ объективнаго изслѣдованія я добылъ слѣдующія данныя.

Больная средняго роста, очень крѣпкаго сложенія; общіе покровы и видимыя слизистыя оболочки блѣдны, языкъ сухой, t° утромъ—39,1°’ пульсъ 120—наполненія ниже средняго, дыханіе учащено, больная очень слаба и не вдругъ отвѣчаетъ на вопросы, не можетъ сидѣть; отъ больной на разстояніи ощущается рѣзкій ихорозный запахъ.

Въ органахъ груди при изслѣдованіи ничего ненормальнаго не найдено. При ощупываніи живота прежде всего бросается въ глаза усиленная болѣзненность брюшныхъ покрововъ и прощупываніе увеличенной матки, дно которой достигаетъ до высоты точки, лежащей на 3 сентиметра выше пупка. При внутреннемъ дигитальномъ изслѣдованіи оказалось слѣдующее: при введеніи пальца во влагалище, послѣдній очень скоро достигаетъ до опухоли, лежащей во влагалищѣ. Поверхность этой опухоли мѣстами шероховата, неровна, покрыта на ощупь какъ-бы клочьями, легко отрывающимися отъ поверхности опухоли, консистенція опухоли твердая. При попыткахъ обойти опухоль пальцемъ можно убѣдиться, что опухоль исходитъ изъ полости матки, спустилась изъ матки, при чемъ ясно осязаются края расширеннаго маточнаго зѣва, обхватывающіе кругомъ опухоль какъ бы эластическимъ кольцомъ. При изслѣдованіи больной изъ половыхъ частей ея выдѣляется крайне ихорозная сукровичная жидкость.

Для того, чтобы болѣе точно оріентироваться относительно мѣста и способа прикрѣпленія опухоли къ внутренней поверхности матки, я произвелъ изслѣдованіе при помощи ложкообразныхъ зеркалъ. Обнаживъ насколько было возможно выдающійся во влагалище сегментъ опухоли, послѣдняя представилась на видь грязновато-сѣраго цвѣта и всюду покрыта обрывками омертвѣвшей ткани. При попыткахъ свести ниже опухоль при помощи крѣпкихъ мюзе, — этотъ маневръ не особенно легко удавался, вслѣдствіе ломкости опухоли, легко прорывавшейся отъ зубьевъ мюзе. Но во всякомъ случаѣ, когда мнѣ удалось нѣсколько низвести опухоль и, главное фиксировать ее щипцами мюзе, я точно могъ убѣдиться въ томъ, что опухоль исходитъ отъ право-задней внутренней поверхности матки и прикрѣпляется къ своему ложу очень широкимъ основаніемъ, нижній край котораго начинается тотчасъ за маточнымъ зѣвомъ. Послѣ произведеннаго мною изслѣдованія маточная полость была промыта (1:3000) растворомъ сулемы, t° 35,0°. При промываніи выдѣлилась масса мелкихъ клочьевъ омертвѣвшей ткани и затѣмъ, черезъ 20 минутъ послѣ промыванія, съ больной сдѣлался потрясающій ознобъ, продолжавшійся 1/4 часа. Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ представилась нашему наблюденію, по первому изслѣдованію, подслизистая фиброзная опухоль мктки, которая спустилась значительнымъ своимъ сегментомъ во влагалище и въ то же время подверглась гангренесценціи, что повело въ свою очередь, къ септическому заболѣванію родильницы. Вслѣдствіе такого тяжелаго болѣзненнаго состоянія больной, требовалось возможно быстрое удаленіе опухоли, подвергшейся омертвѣнію, изъ полости послѣродовой матки, не смотря на значительную слабость родильницы. И хотя опухоль была значительно велика, но она, благодаря расширенному маточному зѣву, казалась довольно доступной со стороны влагалища, то поэтому избрано удаленіе опухоли per vaginam. Сверхъ того, не смотри на значительную общую слабость больной, операція была произведена подъ хлороформнымъ наркозомъ, вслѣдствіе рѣшительнаго отказа больной подвергнуться операціи безъ хлороформа. Операція произведена мною въ день моего перваго изслѣдованія больной.

Послѣ обычныхъ приготовленій больная была легко занаркотизована, послѣ предварительнаго впрыскиванія морфія съ атропиномъ, и затѣмъ положена на операціонный столъ. По обнаженіи влагалищнаго сегмента опухоли, Фритчевскими ложкообразными зеркалами, родившаяся часть опухоли захвачена крѣпкими мюзе и низдавлена внизъ. Подъ наркозомъ еще точнѣе можно было убѣдиться въ отмѣченныхъ топографическихъ отношеніяхъ опухоли. Сверхъ того, при комбинированномъ изслѣдованіи толщины маточной стѣнки оказалось, что въ одномъ районѣ мѣстоприкрѣпленія опухоли, именно правая, боковая сторона маточной стѣнки представлялась очень тонкою. Въ виду только что указаннаго обстоятельства я рѣшился, насколько возможно, вылущить опухоль изъ ея ложа помощью указательнаго пальца. Вылущеніе я началъ снизу и съ задней стѣнки внутренней поверхности матки и эта манипуляція вначалѣ удавалась очень легко; но чѣмъ выше подвигалось вылущеніе, тѣмъ эта операція становилась труднѣе съ одной стороны, а съ другой—тѣмъ стѣнка матки представлялась истонченнѣе. Кровотеченіе во время производства энуклеаціи — было незначительное Имѣя въ виду болѣе затруднительное вылущеніе опухоли въ выше лежащемъ отдѣлѣ маточной полости и истонченіе съ вѣроятнымъ измѣненіемъ строенія маточной стѣнки, дальнѣйшее насильственное вылущеніе опухоли я счелъ рискованнымъ; поэтому я ограничился вылущеннымъ сегментомъ опухоли и осторожно, подъ контролемъ указательнаго и средняго пальцевъ, отсѣкъ какъ можно выше вылущен, ную часть опухоли. Отсѣченіе я производилъ крѣпкими Зибольдовскими ножницами; отнятіе опухоли не сопровождалось усиленіемъ кровотеченія. Удаленная часть новообразованія достигала объема большаго мужскаго кулака, что составляло, приблизительно % всей массы опухоли. По удаленіи опухоли маточная полость тщательно проспринцована растворомъ сулемы (1:3000), t° 35,0°; при промываніи выдѣлилась масса обрывковъ омертвѣвшей ткани. За симъ, по удаленіи всей жидкости изъ полости матки, послѣдняя не туго была затампонирована 10% іодоформной марли. Во влагалище также вложенъ кусокъ іодоформной марли; на низъ живота пузырь со льдомъ. По перенесеніи больной на кровать и черезъ 25 минутъ послѣ окончанія операціи съ больной сдѣлался сильный потрясающій ознобъ, продолжавшійся 20 минутъ.

Теченіе послѣопераціоннаго періода выразилось въ такомъ порядкѣ. Въ день операціи 31/I оперированная была очень слаба, частая хлороформная тошнота, вызывающая сильныя схваткообразныя боли внизу живота.

2-й день, l/и, оперированная чувствуетъ себя сносно: рвота прекратилась; безпокоятъ только частыя и болѣзненныя маточныя схватки. Верхняя граница матки опустилась на 4 сант. ниже пупка. Удаленъ влагалищно-маточный тампонъ, кровотеченія нѣть, маточное устье немного сократилась, но вся матка сократилась довольно значительно. Маточная полость снова промыта 3% растворомъ карболовой кислоты t,0°, 35° и вагина слегка затампонирована 10% іодоформной марли.

Вь послѣдующіе за операціей 5 дней субъективное ощущеніе оперированной много улучшилось; а параллельно съ этимъ и объективныя явленія также измѣнились къ лучшему: матка мало по малу хорошо сократилась, такъ что уменьшилась до объема большаго апельсина, длина маточной полости = 11 сантим., ихорозныя отдѣленія изъ влагалища прекратились. При внутреннемъ изслѣдованіи черезъ расширенный маточный зѣвъ, на 6 день послѣ операціи, сталъ прорѣзываться

нижній отрѣзокъ, оставшейся въ маточной полости части фиброида; t° за все это время держалась болѣе въ нормальныхъ границахъ, хотя иногда повышалась держась однако субфебрильною. Такъ какъ нижній сегментъ опухоли значительно прорѣзался черезъ маточный зѣвъ, то на 8-й день послѣ перваго оперативнаго пріема было приступлено къ вторичной энуклеаціи опухоли подъ наркозомъ. Въ этотъ разъ вылущеніе опухоли не удавалось такъ легко, какъ это было при первой операціи. Дигитальнымъ пріемомъ невозможно было отсепаровать опухоль изъ ея ложа; кромѣ того, истонченное мѣсто маточной стѣнки, отмѣченное при производствѣ первой операціи, комбинированнымъ изслѣдованіемъ, констатировалось и теперь. Все это, понятно, обязывало насъ быть очень осторожнымъ и теперь во время нашихъ манипуляцій. Поэтому въ этотъ сеансъ я рѣшился отсѣчь ножницами насколько возможно большій кусокъ опухоли. При отсѣченіи ткань опухоли представлялась довольно твердою, не кровоточащею; отсѣченіе удалось легко, скоро и удаленный кусокъ опухоли достигалъ объема, приблизительно, куринаго яйца. Послѣдующее лѣченіе было такое же, какъ и послѣ первой операціи. И, на этотъ разъ, послѣ операціи прошло едва 1/4 часа времени, какъ съ оперированной снова сдѣлался потрясающій ознобъ съ послѣдовательнымъ повышеніемъ t° до 41,2°. Ознобъ продолжался 10 минутъ, затѣмъ оперированная успокоилась и ни на что особенное не жаловалась; t° субфебрильная. Черезъ 3 дня послѣ вторичнаго частичнаго удаленія фиброміомы можно было констатировать еще большее сокращеніе матки; вмѣстѣ съ этимъ изъ маточной полости появилось обильное гноевидное выдѣленіе. Самочувствіе оперированной удовлетворительное, за исключеніемъ безпокоящихъ ее иногда маточныхъ схватокъ. На 9-й день послѣ вторичнаго частичнаго удаленія опухоли у больной появились особенно сильныя маточныя схватки. Гинекологическое изслѣдованіе, произведенное въ этотъ день, показало прорѣзавшійся черезъ маточный зѣвъ отрѣзокъ опухоли, довольно твердой консистенціи. Послѣ возможнаго оттягиванія внизъ опухоли, послѣдняя была экстирпирована очень скоро при помощи ножницъ. И послѣ этого оперативнаго воздѣйствія черезъ 18 минутъ у оперированной появился потрясающій ознобъ, который продолжался 10 минутъ и сопровождался повышеніемъ t° до 40,5°. Послѣ этого раза матка очень быстро сократилась до нормы и оперированная, чувствуя себя вполнѣ удовлетворительно, черезъ 7 дней послѣ третьяго частичнаго удаленія опухоли начала выѣзжать.

Удаленныя опухоли у больныхъ, исторіи болѣзни которыхъ я только что привелъ здѣсь, были подвергнуты подробному осмотру и микроскопическое изслѣдованіе этихъ новообразованій показало строеніе, свойственное фиброміомотознымъ опухолямъ матки.

Суммируя мою настоящую статью, я позволяю себѣ закончить ее слѣдующими соображеніями относительно лѣченія въ послѣродовомъ періодѣ внутриматочно-гнѣздящихся фиброміомотозныхъ опухолей:

- Опухоли, легко доступныя и легко удалимыя, должны быть экстирпируемы въ послѣродовомъ періодѣ.

- Опухоли, хотя не легко достижимыя, но такія, которыя in puerperio подверглись распаду—должно также экстирпировать въ послѣродовомъ періодѣ, чтобы такимъ образомъ уничтожить очагъ инфекціи; при этомъ нужно стремиться окончить операцію въ одинъ пріемъ.

- Въ тѣхъ неблагопріятныхъ случаяхъ, гдѣ въ силу тѣхъ или иныхъ обстоятельствъ, поневолѣ приходится дробить операцію на нѣсколько сеансовъ, слѣдуетъ въ каждый пріемъ отнимать, по возможности, все подвергшееся процессу распаденія. Затѣмъ, въ промежутки между оперативными пріемами — тщательно дезинфецировать маточную полость и особенно ложе опухоли.

- Дезинфекцію въ этихъ случаяхъ лучше всего производить помощью частыхъ спринцеваній растворами сулемы или вкладываніемъ въ матку іодоформной марли, хорошо пропитанной іодоформной эмульсіей.

- Въ случаѣ необходимости приступить къ удаленію фиброзной опухоли изъ послѣродовой матки — всегда нужно стараться произвести эту операцію черезъ естественные родовые пути; и только крайняя и неустранимая необходимость можетъ заставить произвести операцію при посредствѣ чревосѣченія.

- На единичные потрясающіе ознобы, слѣдующіе за частичнымъ удаленіемъ in puerperio внутриматочно-гнѣздящихся новообразованій, кажется, не слѣдуетъ смотрѣть, какъ на показатели всасыванія болѣзнетворныхъ микроорганизмовъ; скорѣе это есть реакція матки на болѣе или менѣе сильное травматическое раздраженіе, вызываемое удаленіемъ опухоли изъ маточной полости.

1 Н. Fritsch.— Женскія болѣзни, пер. С. Б. Орѣчкина, 1889 г., стр. 281.

2 Wirchow. — Die Krankhaften Geschwülste, III.

[5] В. S. Schultze (Jena). ― Amputation des Corpus Uteri mittels Laparatomie wegen Retention der Placenta und puerperaler Sepsis. (Centralbl. für Gynäk., 1886, № 47, S. 765).

[6] The transactions of the Edinburgh Obstetrical Society. vol. XI, p. 106, цитировано по реферату въ Журн. Акуш. и Женск. болѣзней за 1887 г., стр. 143.

7 Врачъ, 1891 г., № 2, стр. 37.

8 Хирургическая Лѣтопись, 1892 г., № 4.

[9] М. Гофмейеръ. — Очеркъ основъ гинекологическихъ операцій. Перев. Г. К. Рунге, подъ редакціей проф. К. Ф. Славянскаго. Спб., 1893 г.

[10] Dr. В. Urwitsch. — Ein Fall von Enucleation eines submukösen Fibromyoms der Gebärmutter unmittelbar post partum. (Centralbl. für Gynäk., 1887, № 31.

[11] P. F. Munde.— Id. 1887, № 42.

25 Къ вопросу о вліяніи родовъ и послѣродоваго періода на фиброзныя опѵхоли матки съ описаніемъ одного случая. Больничная газета Боткина, 1894 г., №№ 10 и 11.

[14] Н. Groow— The Transactions etc, 1. c.

About the authors

A. A. Muratov

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

Docent

Russian FederationReferences

Supplementary files