On the modern view of the essence and therapy of retroversion-retroflection of the uterus

- Authors: Feinberg B.I.

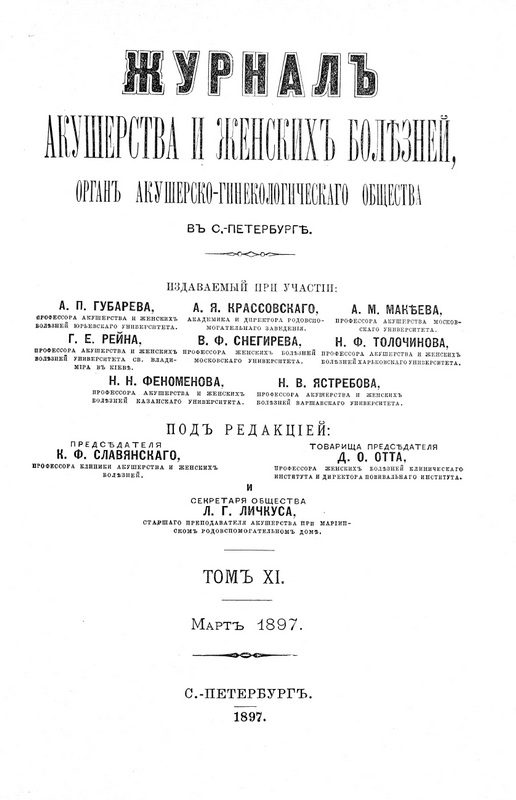

- Issue: Vol 11, No 5 (1897)

- Pages: 514-543

- Section: Articles

- Submitted: 20.05.1897

- Accepted: 16.11.2020

- Published: 20.05.1897

- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/50260

- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD115514-543

- ID: 50260

Cite item

Full Text

Abstract

The question of therapy for the above suffering of the female genital area has long been occupied by gynecologists, but since the publication of the new operational manual, almost simultaneously proposed by both Dührssen and Mackenrodt (1892), it received a new impetus and became the subject of widespread discussion and controversy. unfortunately, only not always objective. The debate in the Berlin Gynecological Society and the discussion of the issue of interest to us at the congresses in Geneva and Frankfurt am Main (1896) also had the same imprint in the corresponding publications in the gynecological press. But not only the therapy of the said suffering, and its very essence, was subjected to a lively exchange of views, at which opinions were expressed sharply contradicting each other.

Full Text

Вопросъ о терапіи при вышеуказанномъ страданіи женской половой сферы давно занимаетъ гинекологовъ, но со времени опубликованіи новаго оперативнаго пособія, почти одновременно предложеннаго и Dührssen'омъ и Mackenrodt' омъ (1892 г.), онъ получилъ новый толчекъ и сталъ предметомъ широкаго обсужденія и спора, къ сожалѣнію, только не всегда объективнаго. Отмѣченный характеръ носили и пренія въ Берлинскомъ гинекологическомъ обществѣ и обсужденія интересующаго насъ вопроса на съѣздахъ въ Женевѣ и Франкфуртѣ на Майнѣ, (1896 г.) тотъ же отпечатокъ носятъ соотвѣтственныя публикаціи въ гинекологической прессѣ. Но не только терапія сказаннаго страданія, и сама сущность его подвергалась оживленному обмѣну взглядовъ, при чемъ высказывались мнѣнія рѣзко другъ другу противурѣчащія.

Рядомъ съ утвержденіемъ, что на ретроверсію-флексію нельзя смотрѣть какъ на особое заболѣваніе, ибо оно само по себѣ не вызываетъ никакихъ симптомовъ, другіе доказывали, ято стоитъ только возстановить нормальное положеніе матки, какъ всѣ симптомы исчезнутъ. Третьи утверждали, что больная страдаетъ лишь отъ осложненій въ зависимости отъ перегиба матки, поэтому лѣчить слѣдуетъ не послѣдній а первыя.

Такъ же разнорѣчиво высказывались по поводу терапіи перегибовъ назадъ. Одни, отвергая цѣлесообразность всѣхъ новѣйшихъ оперативныхъ пособій, лѣчатъ осложненія и симптомы паліативно, въ случаяхъ же, неподающихся этому лѣченію, прибѣгаютъ къ hysterectomia vaginalis; другіе для всѣхъ случаевъ признаютъ только интраперитонеальный способъ Александро-Адамовской операціи, третьи для retroversio-flexio mobilis совѣтуютъ экстраперитонеальный способъ Александровской операціи, для retroflexio fixata—hysteropexia abdominalis no Leopold-Czerny; четвертый совѣтуетъ vesicofixatio, пятый vagino-fixatio. Рядомъ съ предложеніемъ послѣдней слышно торжественное заявленіе, что «vaginofixatio упразднена».

Если разнообразіе другъ другу противорѣчащихъ совѣтовъ, если субъективность, внесенная въ преніяхъ едва ли воздѣйствуетъ на гинеколога—спеціалиста, то того же нельзя сказать о врачѣ, работающемъ вдали отъ научныхъ центровъ, вполнѣ законно ожидающаго отъ обмѣна взглядовъ предста вителей науки болѣе положительныхъ и объективныхъ данныхъ по вопросу, имѣющему такой животрепещущій практическій интересъ, по вопросу, такъ часто подлежащему его рѣшенію.

Съ цѣлью разобраться въ вышеприведенныхъ взглядахъ мнѣ бы казалось соотвѣтственнымъ вкратцѣ отмѣтить тѣ положенія и выводы относительно сущности ретроверсіи-флексіи матки, которые, съ В. S. Schultze въ главѣ, признаются громаднымъ большинствомъ учителей гинекологовъ, и вкратцѣ остановлюсь:

1) на частотѣ появленія этого патологическаго состоянія, 2) на патолого-анатомическихъ измѣненіяхъ въ зависимости отъ перегибовъ матки и, наконецъ, 3) на результатахъ, получающихся отъ паліативнаго лѣченія, т. е. отъ примѣненія песарій.

Что касается перваго изъ намѣченныхъ пунктовъ, мы видимъ: В. S. Schultze 1) на 1000 гинекологическихъ больныхъ насчитываетъ 683 неправильныя положенія матки, на 1000 неправильныхъ положеній приходится 265 загибовъ на 1000 загибовъ 443 перегиба матки назадъ. По статистикѣ Sängern [2]) ретроверсіи-флексіи являются въ 15,14%, по Winckel’ю 3) въ 19,10%, по LÖhlein’y 4) въ 17—18%. Vedeler [5]) у 3012 гинекологическихъ больныхъ нашелъ:

Retroversiones: у дѣвицъ 54, у нерожавшихъ 80, у берем. 7, у рожав. 163

Retroflexiones „ 15 „ 25 „ 13 „ 173

Помимо общаго числа перегибовъ матки назадъ и по Vedeler'y равнаго 17,5%, его статистика иллюстрируетъ и подтверждаетъ общепризнанный взглядъ на то, что первенствующимъ этіологическимъ моментомъ является послѣродовой періодъ, при чемъ причинными моментами являются разслабленія связочно-мускульнаго аппарата и послѣродовые процессы, ведущіе къ срощенію матки съ окружающими тканями. (Parametritis anterior, posterior). Кромѣ того не маловажную роль въ этіологіи перегибовъ, по Küstner'y, 6) играетъ Gonorrhoea ascendes въ послѣродовомъ періодѣ.

Но не только этотъ послѣдній вызываетъ перегибъ матки назадъ—и parametritis anterior, вслѣдствіе рубцовыхъ процессовъ рукава, и para-perimetritis posterior, исходящая изъ трубъ и яичниковъ, и metritis chronica, miomata uteri, haeinatocele retrouterina и, наконецъ, усиленная работа брюшнаго пресса способствуютъ возникновенію этаго патологическаго состоянія.

Перегибы назадъ у дѣвственницъ, какъ это доказалъ Carl Rüge, 7) могутъ быть вызваны прирожденною короткостью рукава и эмбріональной длиной шейки матки, но у болѣе взрослыхъ, остатками перитонита, длительными запорами и т. д.

Если это ненормальное положеніе матки имѣетъ мѣсто у дѣвственницъ, то само собой понятно, оно встрѣчается значительно чаще у женщинъ, хотя бы и не рожавшихъ, но въ періодѣ половой жизни, вслѣдствіе часто повторяющихся приливовъ крови къ половымъ органамъ, вслѣдствіе coitus reservatus (Schauta) 8) и pelvoperitonitis gonorrhoica (Zweifel Küstner и др.) 9)

Перехожу ко второму пункту, т. е. къ патолого-анатомическимъ измѣненіямъ въ самой маткѣ и окружающимъ ее органамъ и отмѣчу прежде всего, что измѣненію положенія матки почти безъ исключенія соотвѣтствуетъ смѣщеніе яичниковъ и трубъ кзади и книзу.

Послѣдствіемъ перегиба на первомъ планѣ является опущеніе самой матки и кажущееся удлиненіе portionis vaginalis; при послѣродовой laceratio portionis vaginalis мы вслѣдствіе опущенія матки наблюдаемъ ectropium губъ. Въ самой ткани матки замѣчается вначалѣ набуханіе, вслѣдствіе застоя крови, отъ растяженія и перекручиванія широкой связки или вѣрнѣе венъ въ ней лежащихъ, впослѣдствіи же это набуханіе переходитъ въ хроническій метритъ и эндометритъ.

Что же касается до «воспалительныхъ процессовъ клѣтчатки, тазовой брюшины и придатковъ, то большинство изъ нихъ не предшествуетъ аномаліи положенія, а возникаетъ вслѣдствіе уже существующей retroversio-flexio uteri. Очень часто это наблюдается, какъ это утверждаетъ Küstner, при Gonorrhoea ascendens: не вызывая жидкаго эксудата, но уничтожая эндотелій брюшины она способствуетъ склеиванію матки и придатковъ съ окружающими тканями. (Z. Veit. 1. с.).

При отсутствіи же воспалительныхъ процессовъ брюшины, склеиваніе матки съ близлежащими тканями, т. е. фиксація матки, какъ извѣстно, находится въ зависимости отъ неподвижности послѣдней и тѣснаго ее соприкосновенія съ подлежащими органами — отъ давленія ея на послѣднія. Происходитъ некрозъ эндотелій обѣихъ прилегающихъ другъ другу поверхностей и затѣмъ склеиваніе ихъ.

Изъ патолого-анатомическихъ измѣненій въ большинствѣ случаевъ вытекаютъ тѣ симптомы, съ которыми мы нерѣдко въ такомъ обиліи встрѣчаемся при перегибахъ матки назадъ.

Вслѣдствіе застоя крови въ маткѣ мы наблюдаемъ мено— и метрорагію, нерѣдко въ такой силѣ, что больныя становятся крайне малокровными; этотъ же застой крови въ маткѣ вызываетъ усиленное отдѣленіе бѣлей.

На почвѣ нарушенной циркуляціи крови зиждетъ также частота выкидышей. Вызваны ли послѣдніе лопаніемъ мелкихъ сосудовъ и излитіемъ крови въ отпадающую оболочку, или же вслѣдствіе эндометритовъ, или же, наконецъ, вслѣдствіе механическаго препятствія роста матки, но нѣтъ сомнѣнія, что retroversio-flexio uteri считается одной изъ выдающихся причинъ привычнаго выкидыша.

Что же касается безплодія, то Kisch 10) на 250 безплодныхъ женщинъ отмѣчаетъ 48 случаевъ безплодія исключительно въ зависимости отъ ретрофлексіи матки, неосложненной никакимъ воспалительнымъ процессомъ. Изъ статистики Грюнвальда (Kisch) видно: на 114 случаевъ ретроверсій— флексій приходится 70 случаевъ т. е. 61.4% безплодія.

Kleinwächter [11]) на 4309 гинекологическихъ больныхъ насчитываетъ 648 случаевъ безплодія. Изъ этаго числа въ 82 случаяхъ безплодіе зависѣло отъ. чистыхъ ретрофлексій.

«Безплодіе при ретроверсіяхъ, говоритъ Peter Müller [12]), наблюдается и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ доказать осложненія нельзя».

Въ зависимости отъ неправильнаго положенія матки естественно являются и симптомы со стороны мочеваго пузыря и прямой кишки: частое мочеиспусканіе, боли въ области мочеваго пузыря; запоры, гемороидальныя шишки.

Помимо перечисленныхъ симптомовъ, выдающееся мѣсто занимаютъ нервныя явленія: головныя боли, невральгіи, неврастенія, гистерія—отмѣчаются большинствомъ авторовъ; даже Chorea (Schroeder 13) и Hysteroepilepsia (Sielsky 14) были наблюдаемы. Что эти нервныя страданія усиливаются при осложненіи хроническими страданіями придатковъ нѣтъ сомнѣнія, но онѣ существуютъ и при отсутствіи послѣднихъ.

На основаніи приведенныхъ данныхъ, мнѣ бы казалось, что отрицать перегибъ матки назадъ какъ самостоятельную форму заболѣванія едва ли правильно. Не даромъ же Schauta [15]) утверждаетъ что «ретроверсія способна превратить молодую, цвѣтущую женщину въ длительно болѣющую, гистеричную, недовольную, подвергающуюся преждевременному увяданію», и не безъ основанія Olshausen 16) указываетъ, что «взглядъ нѣкоторыхъ авторовъ, утверждающихъ, что retroflexio uteri никакихъ болѣзненныхъ симптомовъ не вызываетъ, ложенъ».

Въ подтвержденіе взгляда, что перегибъ матки назадъ не самостоятельное заболѣваніе, какъ таковое не вызываетъ симптомовъ, и потому, если послѣдніе имѣются, то зависятъ отъ осложненій, приводятъ по обыкновенію тѣ случаи перегиба матки, которые находятъ у больныхъ при изслѣдованіи по другимъ либо причинамъ и у которыхъ характерные симптомы перегиба отсутствуютъ. Но едва ли эти случаи могутъ служить подтвержденіемъ приведеннаго взгляда. Вѣдь и разрывъ промежности, и опущеніе рукава и матки, даже міомы, ракъ матки, и небольшія кисты яичника въ первое время своего существованія также не даютъ никакихъ симптомовъ, а между тѣмъ всѣ эти патологическія состоянія гинекологомъ признаются за заболѣванія, подлежащія по возможности ранневременному радикальному, т. е. хирургическому лѣченію. Что же касается совѣта лѣчить лишь осложненія, то онъ также едва ли выдерживаетъ строгой критики, ибо, какъ мы изъ приведенныхъ патолого-анатомическихъ данныхъ видѣли, осложненія въ большомъ числѣ случаевъ вызваны самимъ перегибомъ, а потому терапія прежде всего должна быть направлена на излѣченіе послѣдняго и только во второй инстанціи на осложненія.

Перехожу затѣмъ къ третьему изъ намѣченныхъ пунктовъ: къ паліативной терапіи при retroversio-flexio uteri.

Не останавливаясь на способахъ редресаціи матки, ни на массажѣ и электризаціи, я укажу лишь, что примѣненіе ихъ находится въ зависимости отъ того: фиксирована ли матка или нѣтъ; фиксація же по Löhléin’y и Sänger‘у встрѣчается въ 6% всѣхъ перегибовъ назадъ, по Fräпkel’ю въ 11 % 17).

Результаты лѣченія песаріями, по Sänger'y, слѣдующіе:

- абсолютное излѣченіе (матка по удаленіи кольца длительно остается въ антеверсіи) наблюдается въ 25%;

- относительное излѣченіе (матка остается въ антеверсіи только во время ношенія кольца) наблюдается въ 40%;

- неизлѣчено въ 35 %.

Статистика Fränkel‘я, сообщенная имъ на 59 съѣздѣ врачей въ Берлинѣ, еще менѣе удовлетворительна: изъ 294 случаевъ онъ только въ 24-хъ получилъ благопріятный результатъ, что равно 8 %. Приблизительно такова же статистика Löhlein’а 18).

Въ духѣ приведенной статистики, едва ли свидѣтельствующей о блестящемъ успѣхѣ леченія кольцемъ, высказываются и другіе авторы. Такъ, Küstner [19]) на вопросъ, какъ долго кольцо должно лежать, отвѣчаетъ: «бываютъ больныя, которыя носятъ кольцо съ ранней молодости до климактерія, у другихъ достаточны 1—2 года».

«Длительнаго, окончательнаго успѣха отъ лгьченія песаріями обѣщать нельзя. Больную съ кольцомъ не излгъчиваютъ, а превращаютъ въ хроническую больную, которая одинаково становится въ тягость врачу, какъ врачъ—больной», утверждаетъ Fritsch [20]).

Тотъ же авторъ въ качествѣ общей характеристики лѣченія кольцемъ, въ доказательство, что выборъ соотвѣтственнаго кольца, техника его введенія и индивидуализація случаевъ не всегда легка, говоритъ: «es ist unter Umständen eine grössere Kunst ein Pessar richtig zu handhaben, als eine Laparotomie zu machen».

Если къ изложенному прибавить: 1) что существуетъ цѣлый рядъ больныхъ, у которыхъ песарій вообще не примѣнимъ: а) у дѣвственницъ, б) при атрофіи угла перегиба матки: 2) необходимость продолжительнаго врачебнаго контроля крайне затруднительнаго вообще, въ особенности же у больныхъ изъ среды рабочаго класса; 3) неудобство sub coitu и, наконецъ 4) нерѣдко встрѣчающійся decubitus слизистой оболочки рукава, давленіе кольца на дугласову складку, яичникъ и заднюю стѣнку матки, особенно при кольцѣ Thomas’а — то станетъ понятнымъ, по чему, по мѣрѣ усовершенствованія гине- кологическо-хирургическойтехники, все болѣе выдвигалось-стремленіе лѣчить перегибы матки назадъ хирургическимъ путемъ.

Не останавливаясь на оперативныхъ пособіяхъ косвеннымъ образомъ, направленныхъ къ устраненію перигибовъ назадъ, какъ: perinorhaphia. colporhaphia ant. et post., hysterotrachelorliaphia no Emmet'y, amputatio portionis vaginalis, miomectomia и кастрація,—я перехожу къ операціямъ, предложеннымъ съ цѣлью непосредственнаго воздѣйствія на retroversio-flexio uteri mobilis et fixata и именно къ тѣмъ изъ нихъ, которыя большинствомъ авторовъ въ настоящее время примѣняются.

I.

На первомъ планѣ по легкости техники и безопасности стоитъ экстраперитонеальное укороченіе круглыхъ связокъ по» Aliquié- Alexander-Adams’y.

Дѣлается разрѣзъ, длиною въ 5 ctm., начиная отъ Crista ossis pubis паралельно пупартовой связкѣ, идущій черезъ кожу, fascia superficialis и жировой слой до апоневроза m. obliqui externi, отыскиваютъ annulus inguinalis externus и въ немъ отпрепаровывается круглая связка. Сдѣлавъ это на обѣихъ сторонахъ, ассистентъ или самъ операторъ зондомъ редреси- руетъ матку и затѣмъ, вытянувъ и укоротивъ связки ctm. до 10—12, концы пришиваются къ фасціи.

Эта терапія нашла много сторонниковъ въ Америкѣ и во Франціи, сдержаннѣе къ ней отнеслись въ Германіи и у насъ въ Россіи.

Познакомившись съ литературой этой операціи, съ усовершенствованіями и видоизмѣненіями ея оперативной техники, нельзя не усмотрѣть, что послѣднія главнымъ образомъ предприняты ради нахожденія круглыхъ связокъ въ паховомъ каналѣ. Что это не легко, иногда даже совсѣмъ невозможно, утверждается многими авторами, даже тѣми, которые вначалѣ горячо рекомендовали эту операцію. Такъ: Славянскій [21]) на первомъ гинекологическомъ съѣздѣ въ Мюнхенѣ въ 1886 г. высказался въ пользу укороченія круглыхъ связокъ, но уже въ 1891 г. онъ резюмируетъ свой взглядъ на эту операцію слѣдующимъ образомъ: «операція, которой присуща возможность остаться неоконченною вслѣдствіе ненахожденія ея объекта, не можетъ расчитывать на широкое распространеніе». И этотъ взглядъ не единичный въ литературѣ. Едва ли поэтому отвѣтствуетъ дѣйствительному положенію вопроса о возможности ненахожденія круглыхъ связокъ sub operatione заявленіе проф. Губарева 22), что «въ настоящее время слѣдуетъ отнести къ числу историческихъ воспоминаній тѣ случаи, гдѣ найти связку эту не удалось». То же, что и Славянскій, не далѣе какъ на Женевскомъ съѣздѣ, утверждалъ и Kästner [23]): въ двухъ случаяхъ круглыя связки имъ не были найдены.

Б. С. Груздевъ [24]), указывая на затрудненія, встрѣченныя при производствѣ укороченія круглыхъ связокъ, отмѣчаетъ: всего въ клиникѣ проф. Werth'b произведено такихъ операцій 54; въ 4 случаяхъ отыскиваніе связокъ потребовало значительнаго времени; въ 6 случаяхъ связки были плотно срощены съ окружающими тканями; въ 7 случаяхъ связки 8 были очень тонки, а въ 2, при вытягиваніи, онѣ были оборваны. Кромѣ этого, операція сопровождалась въ 10 случаяхъ вскрытіемъ брюшины. Въ трехъ случаяхъ появилось сильное кровотеченіе, потребовавшее обкалыванія кровоточащихъ сосудовъ.

Но кромѣ такъ сказать практическаго подтвержденія, этотъ взглядъ очень ярко подкрѣпляется изысканіями на трупахъ: Doleris и Ricard 25) на основаніи 28 такихъ изслѣдованій заявили: «начиная отъ orificium inguinalis internum по направленію кнаружи замѣчаются только ничтожные слѣды круглыхъ связокъ; у молодыхъ женщинъ и худыхъ даже такихъ слѣдовъ нѣтъ; у толстыхъ женщинъ они съ трудомъ отыскиваются; нѣсколько явственнѣе они выступаютъ только у старухъ и въ послѣродовомъ періодѣ».

Но если даже допустить, что усовершенствованіями Edebohls’а [26]), Munde [27]), Imlach'а[28]), Matlakows'каго [29]), Frank'а [30]), Segond'а [31]), Kocher'а [32]), Werth'а 33) и др. нахожденіе и укрѣпленіе круглыхъ связокъ въ настоящее время болѣе надежны, то второй упрекъ по адресу Александро-Адамовской операціи, а именно, что круглыя связки при вытягиваніи нерѣдко разрываются,—не менѣе вѣсокъ. Не говоря о томъ, что это у разныхъ авторовъ 34) имѣло мѣсто, 2 раза случилось даже у такого поклонника Александро-Адамовской операціи, какъ Mundé—возможность разрыва круглыхъ связокъ вытекаетъ изъ ихъ анатомическаго строенія. По Beurnier 35), толщина lig. rot. въ ея внѣпахсвой части равна 1 mm., у самой матки она равна 2 mm.; по Mundé 36) lig. rot. иногда не толще тонкихъ вязальныхъ спицъ; By ford 37) показалъ въ Чикагскомъ гинекологическомъ обществѣ 2 lig. rot., удаленныхъ послѣ Александро-Адамовской операціи; толщина ихъ равнялась тонкой тесьмѣ.

Приведенныя данныя на столько убѣдительны въ смыслѣ растягиваемости и легкой разрываемости круглыхъ связокъ, что онѣ едвали могутъ быть опровергнуты экспериментами Polk'а и Lanz'а 38), привѣшивавшихъ къ «вырѣзаннымъ изъ трупа» круглымъ связкамъ гири въ 4, 5, даже 10 фунт, и пришедшихъ къ заключенію, что послѣднія необыкновенно стойки.

Помимо этаго и Рясенцевъ 39) и Cushing 40) и Edebohls 41), наблюдали образованіе паховой грыжи послѣ укороченія круглыхъ связокъ. Эта весьма нежелательная случайность въ настоящее время отчасти устраняется усовершенствованными способами закрытія паховаго канала.

Изъ приведенныхъ данныхъ вытекаетъ, что въ основѣ недостаточности этой операціи лежитъ: не трудное лишь нахожденіе круглыхъ связокъ и не одна лишь возможность образованія паховой грыжи, а главнымъ образомъ анатомическое строеніе самыхъ связокъ. Это признается многими авторами, ибо чѣмъ другимъ объяснить совѣтъ прибѣгать къ Александро- Адамовской операціи лишь въ случаяхъ легко редресирующихся ретроверсій—ретрофлексій, въ случаяхъ отсутствія значительнаго увеличенія матки (тяжесть), чѣмъ объяснить совѣтъ продолжительнаго пребыванія больной въ постели post Operationen! и ношенія кольца «по крайней мѣрѣ» во время соблюденія больной покоя (Alexander, Munde, Pozzi.)? Kümmel [42]) требуетъ ношенія кольца даже въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Довольно своеобразенъ намъ кажется этотъ совѣтъ, ибо предпринята операція лишь потому, что пессарій оказался непригоднымъ, а послѣ операціи совѣтуютъ больной въ теченіи многихъ мѣсяцевъ носить кольцо. «Больная, подвергаясь операціи вправѣ желать быть здоровой и свободной отъ массированія и пессарія», говоритъ Fritsch (С. f. G., 1896, стр. 97 Г).

Но и этаго мало. Вопросъ о роли круглыхъ и широкихъ связокъ, какъ держателей матки въ физіологической anteversio все болѣе выясняется. Изъ эмбріологическихъ наблюденій Nagel'я, Köllicker’а, Tschaussow'а и Mackenrodt’a 43) вытекаетъ, что названнымъ связкамъ приписываютъ несоотвѣтственную имъ роль. Въ статьѣ «Ueber die Ursachen der normalen und pathologischen Lagen des Uterus», Mackenrodt въ тезисѣ №4 утверждаетъ: «тѣло матки не удерживается въ антеверсіи своими связками, а пребываетъ въ пассивномъ состояніи, направленіе оно получаетъ отъ верхней части colli uteri и удерживается въ своемъ положеніи собственною тяжестью и внутрибрюшнымъ давленіемъ»; въ тезисѣ 6: «причину нормальнаго положенія матки надо искать ₽ъ своеобразномъ прикрѣпленіи шейки къ связкамъ, берущимъ начало изъ Fascia pelvis.»

По указаннымъ причинамъ и Olshawsen, 44), и Fritsch [45]) и мн. др. отрицаютъ значеніе круглыхъ связокъ для возстановленія антеверсіи матки.

Если изъ вышеприведенныхъ соображеній вытекаетъ, что операція Александра-Адамса либо совсѣмъ не соотвѣтствуетъ своему назначенію, либо пригодна только для весьма легкихъ случаевъ, то чѣмъ спрашивается вызвано принципіальное предпочтеніе, отдаваемое нѣкоторыми авторами этому способу передъ другими оперативными пособіями, предложенными для той же цѣли? Первымъ и, нѣтъ сомнѣнія, вполнѣ основательнымъ аргументомъ является то обстоятельство, что въ большинствѣ случаевъ, хотя также далеко не всегда 46), беременность и роды послѣ операціи протекаютъ нормально, въ то время, какъ послѣ другихъ оперативныхъ способовъ прикрѣпленія матки чаще встрѣчаются ранневременное прерываніе беременности и осложненія sub partu. Еще приводятъ, что только укороченіемъ круглыхъ связокъ возстановляется физіологическая антеверсія, при другихъ же способахъ послѣопераціонное положеніе матки не соотвѣтствуетъ нормѣ. Наконецъ, указывается на безопасность самой операціи.

Всѣ эти аргументы, мнѣ бы казалось, не исключая даже академическаго стремленія къ безусловно точному возстановленію физіологической антеверсіи, имѣли бы полный raison d’être, еслибъ операція Александра-Адамса могла быть примѣняема во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ ретроверсіи— флексіи матки, и въ подвижныхъ и неподвижныхъ, осложненныхъ и неосложненныхъ. Разъ это, какъ мы выше показали, даже не утверждается самими приверженцами укороченія круглыхъ связокъ, разъ приходится выбирать только легкіе случаи и для возстановленія послѣднихъ иные авторы намъ еще и преподаютъ предварительно per vaginam убѣждаться въ толщинѣ и стойкости круглыхъ связокъ, а въ какой мѣрѣ послѣднія доступны изслѣдованію въ небеременномъ состояніи, всякому гинекологу извѣстно,—то само собой аргументы въ пользу укороченія круглыхъ связокъ въ значительной мѣрі теряютъ значеніе. Вѣдь больныя съ фиксированными ретроверсіями-флексіями, на почвѣ которыхъ явились хроническіе эндометриты, метриты, оофориты представляютъ немалочисленный контингентъ, который вправѣ требовать избавленія и отъ долголѣтнихъ страданій и отъ нескончаемаго и безрезультатнаго примѣненія ортопедическаго (массажъ, песарій) лѣченія. Если для такихъ больныхъ операція укороченія круглыхъ связокъ признается несоотвѣтственной, то, принимая во вниманіе всѣ вышеизложенныя соображенія, намъ бы казалось: какъ бы рельефно въ отдѣльныхъ случаяхъ ни выступали преимущества его и въ смыслѣ родовой функціи матки и въ смыслѣ безопасности операціи, она по существу своему едва ли заслуживаетъ предпочтенія передъ другими однородными оперативными вмѣшательствами, область примѣненія которыхъ значительно тире и потому болѣе отвѣтствуютъ потребностямъ разбираемаго нами заболѣванія.

II.

Слѣдующая затѣмъ операція при retroversio-flexio uteri mobilis et fixata, возросшая на блестящихъ результатахъ лапаратоміи, является Ventrofixatio uteri или Hysteropexia abdominalis anterior.

Какъ велико было стремленіе гинеколога найти дѣйствительное пособіе при указанномъ страданіи, явствуетъ изъ того, что, не взирая на большой процентъ смертности послѣ лапаратоміи въ началѣ 70-хъ годовъ, Koeberle [47]) въ мартѣ 1869 г., съ цѣлью излѣченія больной отъ ретрофлексіи, не только прибѣгъ къ лапаротоміи, но пожертвовалъ вполнѣ здоровымъ яичникомъ. Пришиваніемъ ножки къ брюшной стѣнкѣ Koeberle приблизилъ дно матки къ послѣдней. Также оперировали Sims [48]) и Schroeder 49) при retroflexio, осложненной кистами яичника.

Въ 1880 г. Lawson Tait 50) сдѣлалъ лапаротомію у женщины, страдавшей oophoritide et retroflexione uteri. Удаливъ яичникъ, онъ однимъ швомъ пришилъ дно матки къ брюшной стѣнкѣ.

Въ 1881 г. Hennig 51) вслѣдствіе ретроверсіи сдѣлалъ кастрацію и зашилъ правый lig. ovarii и лѣвый ligamentum latum въ брюшную рану.

На почвѣ этихъ трехъ разныхъ оперативныхъ пособій построены послѣдующія модификаціи ventrofixationis uteri.

Объ операціи по типу Koeberle едва ли въ настоящее время приходится говорить, ибо культи послѣ кастраціи опускаются въ полость живота, а не вшиваются въ брюшную рану. Что же касается кастраціи при ретроверсіяхъ-флексіяхъ матки, то она при вполнѣ здоровыхъ яичникахъ предпринималась и многими другими авторами. Такъ, Fritsch 52) до 1891 г. подвергалъ кастраціи всѣхъ больныхъ, у которыхъ долговременное примѣненіе кольца оказалось безрезультатнымъ.

Первый заговорившій о вентрофиксаціи, какъ о методѣ операціи при перегибахъ и выпаденіяхъ матки, былъ Olshausen 53). Онъ въ 1886 г. на 59 съѣздѣ натуралистовъ въ Берлинѣ предложилъ свой способъ операціи, состоящій въ слѣдующемъ: накладываются швы изъ Silk-worm черезъ круглыя связки непосредственно у рога матки и черезъ переднюю стѣнку широкой связки, которые затѣмъ прикрѣпляются къ брюшнымъ стѣнкамъ.—Свой докладъ Olshausen заканчиваетъ слѣдующими словами: «мнѣ бы казалось, что этотъ способъ операціи примѣнимъ только въ единичныхъ, безнадежныхъ случаяхъ фиксированныхъ ретроверсій и выпаденій матки». По этому способу оперировали Sänger [54]), Howard А. Kelly [55]) и др.—Въ какой мѣрѣ Olshausen былъ послѣдователенъ при постановкѣ показаній къ примѣненію лапаратоміи при реіро- версіи—флексіи и выпаденіи матки, явствуетъ изъ его же работы по поводу разбираемаго нами вопроса, появившейся спустя 9 лѣтъ (1895 г.) послѣ вышеуказаннаго доклада.

Согласно послѣдней оказывается, что съ 1886 г. по 1894 г., Olshausen 56) вентрофиксировалъ всего 32 раза, что, какъ онъ самъ заявляетъ, на 700 — 750 ретродевяцій въ годъ, составляетъ О,5 %; съ 1887 по 1893 г. онъ, однако, ради «чистыхъ» (неосложненныхъ) ретродевяцій, оперировалъ 23 раза, причемъ на долю подвижныхъ матокъ приходится 7, на долю фиксированныхъ 16 вентрофиксацій.

Методъ непосредственнаго пришиванія дна матки къ брюшнымъ стѣнкамъ предложенъ въ 1888 году Leopold'омъ [57]). Онъ накладываетъ 3 шелковыхъ шва черезъ всю толщу брюшныхъ стѣнокъ, изъ которыхъ нижній идетъ черезъ мускулатуру дна матки на уровнѣ круглыхъ связокъ, средній на уровнѣ трубъ, верхній на 1 ctm. выше.

Czerny [58]) модифицировалъ эту операцію. Онъ накладываетъ только 2 шва, не изъ шелка, а изъ Catgut, проводитъ швы подкожно и, завязавъ, закрываетъ брюшную рану шелковыми лигатурами.

Pozzi 59) также подкожно пришиваетъ матку, но непрерывнымъ шелковымъ швомъ, захвативъ 3 раза переднюю стѣнку ея.

Braithwaite 60) пришиваетъ матку 3 поперечными и 2 продольными швами.

Kümmel 61) пришиваетъ матку къ періосту лонныхъ костей и т. д.

Изъ перечисленныхъ методовъ непосредственнаго пришиванія дна матки къ брюшнымъ стѣнкамъ привился главнымъ образомъ методъ Leopold'а, что между прочимъ видно изъ сообщеній, полученныхъ Kästner онъ отъ 70 операторовъ и доложенныхъ имъ на Женевскомъ съѣздѣ. Оказывается, что на 934 вентрофиксаціи, 254 приходятся на способъ Olshausen'а и 681 на способъ Leopold'а.—Самъ же Leopold, начиная съ 1887 г. по 1895 г., оперировалъ по своему способу всего 73 раза. Постановкѣ показаній къ оперативному вмѣшательству при ретроверсіи—флексіи матки, говоритъ Busclibeck [62]) въ отчетѣ изъ Дрезденской клиники, поставлены «самыя узкія границы». Итакъ мы видимъ, что и Olshausen и Leopold насколько возможно ограничиваютъ примѣненіе лапаратоміи при ретроверсіи— флексіи матки. Даже при отсутствіи прямого указанія на узость границъ, консерватизмъ названныхъ авторовъ сталъ бы нагляднымъ изъ сравненія количества однородныхъ операцій, произведенныхъ другими авторами съ той же цѣлью. Въ то время какъ Olshausen при громадномъ матеріалѣ Берлинской университетской клиники за 9 лѣтъ вентрофиксировалъ всего 32 раза, Kästner въ 2 года и 5 мѣсяцевъ произвелъ эту операцію 140 разъ.

Но чѣмъ спрашивается вызванъ отмѣченный нами консерватизмъ Olshausen‘а и Leopold'а, по отношенію къ вентрофиксаціи въ то время, когда послѣдняя, какъ и лапаратомія вообще, quo ad vitam, даетъ такіе блестящіе результаты? Что онъ не вызванъ солидарностью ихъ съ авторами, доказывающими, что перегибы матки назадъ не вызываютъ никакихъ симптомовъ едва ли приходится доказывать. Оно видно изъ того, что изъ числа 32 вентрофиксацій Olshausen 23 раза оперировалъ ради «чистыхъ» ретроверсій—флексій. Тоже мы видимъ и у Leopold'а на 54 вентрофиксаціи, обнародованныя Buschbeck’омъ, 23 приходятся на долю «чистыхъ» перегибовъ назадъ. Приведенныя цифры, хотя и не прямо, но все же вмѣстѣ съ тѣмъ доказываютъ, что едва ли надо искать причину пресловутыхъ «узкихъ границъ» въ томъ, что въ рукахъ Olshausen’а и Leopold'a, паліативное лѣченіе ретрофлексій матки даетъ лучшіе результаты, чѣмъ у другихъ клиницистовъ. Это ими самыми не утверждается и опровергается тѣмъ, что они неоднократно в ентрофиксировали при простой подвижной ретроверсіи, что, к азалось бы, не могло бы имѣть мѣста, еслибъ результаты лѣченія песаріями были болѣе удовлетворительные, чѣмъ выше отмѣченные у другихъ авторовъ.

Итакъ не въ названныхъ причинахъ дѣло. Но едва ли также ограниченное примѣненіе вентрофиксаціи находится въ зависимости отъ тѣхъ упрековъ по ея адресу, въ основѣ которыхъ лежитъ ненормальная функція родовой дѣятельности матки послѣ операціи.

Какъ извѣстно, нѣкоторые авторы вентрофиксацію обвиняютъ въ томъ, что sub graviditate она вызываетъ выкидышъ, sub parta способствуетъ всевозможнымъ осложненіямъ, post partum иногда содѣйствуетъ кровотеченіямъ.

Однако изъ массы обнародованныхъ случаевъ беременности и родовъ послѣ вентрофиксаціи видно, что случаи выкидыша, по сравненію со случаями благополучной беременности и вполнѣ нормальныхъ родовъ post Operationen!, встрѣчаются сравнительно рѣдко—это во первыхъ, во вторыхъ нельзя не усмотрѣть, что выкидыши и осложненія sub partu далеко не всегда находились въ зависимости отъ предшествовавшей операціи. И чисто случайное совпаденіе отклоненія отъ нормы и техническіе недочеты операціи и даже травма, нанесенная беременной, ставятся въ счетъ вентрофиксаціи и эти случаи регистрируются въ доказательство непригодности послѣдней.

Miländer 63) на 74 беременныхъ насчитываетъ 6 выкидышей, 3 преждевременныхъ родовъ. Sub partu отмѣчены: 3 поперечныхъ положенія плода, 1 ушное и 1 ножное положеніе. Но въ число выкидышей входитъ и случай Sänger'a, въ которомъ зависимость выкидыша отъ операціи не установлена, ибо вторичная беременность окончилась нормально; то же самое Sänger утверждаетъ и про случай Gotschalk‘а сюда же относится и преждевременные роды у Leopold'а, въ которыхъ связь съ операціей не обнаружена, причисляются наконецъ случаи Fraipont'a—одной беременной нанесена травма, у другой зависимость выкидыша отъ операціи также отрицается.—Эти соображенія впрочемъ приводятъ и самаго Miländer'а къ заключенію, что «ventrofixatio не препятствуетъ ни зарожденію плода, ни послѣдовательному его развитію до конца беременности'». Единственнымъ лишь мотивомъ для совѣта «воздержаться отъ вентрофиксаціи въ доклимактерическомъ возрастѣ женщины» для Miländer'а и проф. Губарева служитъ то, что sub partu вентрофиксація иногда, мѣшая росту матки вверхъ, способствуетъ поперечному положенію плода.

Какъ бы не была нежелательна такая случайность, мнѣ бы однако казалось, что вышеприведенный аргументъ едва ли такъ ужъ вѣсокъ, чтобы на основаніи лишь одного его отказаться отъ примѣненія вентрофиксаціи, ибо случаи поперечнаго положенія плода post о perationem прежде всего встрѣчаются не такъ часто, какъ это мы увидимъ ниже, а во вторыхъ, само это положеніе, какъ извѣстно, при соотвѣтственномъ уходѣ, не вселяетъ никакихъ опасеній ни для матери, ни для плода.

На 934 вентрофиксаціи согласно сборной статистикѣ Kästner'а [64]) приходится 98 беременностей, которыя въ 74 случаяхъ протекли нормально, въ 24 были отклоненія, а именно: 15 выкидышей, 1 graviditas tubaria, 3 поперечныхъ положенія, 1 Retentio placentae. Самъ Kästner съ октября 1893 г. по 1 марта 1896 г. сдѣлалъ 140 вентрофиксацій; на это число приходится 9 родовъ. Въ одномъ случаѣ родамъ предшество530 валъ выкидышъ, во 2-хъ случаяхъ роды мертвымъ плодомъ; въ 1-мъ случаѣ поворотъ.

Въ клиникѣ проф. Славянскаго до ноября 1895 г. имъ и его ассистентомъ А. Р. Фишеромъ произведены 44 вентрофиксаціи. Изъ этаго числа 29 первичныхъ: 26 ради retro- flexio uteri, 3 при выпаденіи матки. «Наступавшее забереме- нованіе у (2-хъ) женщинъ, бывшихъ ранѣе безплодными, говоритъ Сл., доходитъ до конца и кончается нормальными родами и послѣродовымъ періодомъ», при чемъ post partum констатируется нормальное положеніе матки. Разъ въ январѣ 1894 г. даже пришита беременная уже матка; выздоровленіе гладкое, беременность и роды протекли въ клиникѣ нормально.—Съ 20/XII 1895 по 15/IIV 189 7 г. произведены еще 14 операцій, изъ которыхъ 6 первичныхъ.

Leopold, какъ мы выше указали вентрификсировалъ 73 раза. Резюмируя результаты этихъ операцій, Buschbeck указываетъ: 1) на безпрепятственное заживленіе брюшной раны во всѣхъ случаяхъ; 2) на отсутствіе смертныхъ случаевъ; 3) на отсутствіе болей въ рубцѣ, 4) на 51 оперированныхъ, о состояніи которыхъ впослѣдствіе получены извѣстія, только Ю жаловались на боли, но внѣ зависимости отъ операціи, прочія были здоровы; 5) изъ 41 некастрированныхъ 11 родили и одна находится въ 7 мѣсяцѣ второй беременности; 6) роды 9 разъ окончились своевременно, 2 раза выкидышъ. Поперечное положеніе плода наблюдалось 1 разъ; 7) функціональный успѣхъ операціи послѣ родовъ вполнѣ благопріятный.

О результатахъ вентрофиксаціи Schauta также высказывается весьма одобрительно. Онъ произвелъ 77 вентрофиксацій «безъ смертнаго случая», при чемъ всѣ случаи имъ впослѣдствіи провѣренные оказались вполнѣ излеченными. Беременность и роды ни въ одномъ изъ наблюдавшихся случаевъ не были нарушены.

Изъ цитированныхъ данныхъ не трудно усмотрѣть, что вентрофиксація, какъ корективъ ретроверсіи-флексіи матки, заслуживаетъ вниманія, ибо отвѣчаетъ тѣмъ непосредственнымъ задачамъ, которыя ею преслѣдуются.—Если это такъ, то вновь приходится вернуться къ вопросу, чѣмъ обусловлена узость границъ примѣненія этой операціи, которая такъ на стойчиво подчеркивается такими компетентными авторами, какъ Olshausen и Leopold?

Нѣтъ сомнѣнія, что она кроется въ свойствѣ самой операціи, въ томъ, что для заболѣванія, хотя и сопровождающагося тяжелыми симптомами, но все же не вселяющаго непосредственнаго опасенія за жизнь больной, приходится прибѣгнуть къ оперативному вмѣшательству, послѣдствія котораго могутъ, хотя бы и въ рѣдкихъ случаяхъ, угрожать ея жизни.

Не взирая на блестящіе результаты, которые теперь даетъ лапаратомія, никто не станетъ отрицать, что вскрытіе брюшины все же есть самое серьезное хирургическое вмѣшательство и, если смертность послѣ вентрофиксаціи, какъ это вытекаетъ изъ статистики Baudouin'а 65) равна только 0,85 %, то я былъ бы склоненъ думать, что она именно вызвана ограниченнымъ примѣненіемъ вентрофиксаціи вообще и тѣмъ обстоятельствомъ, что относительно большія цыфры вентрофиксаціи появляются изъ единичныхъ клиникъ лицъ, вообще безукоризнено оперирующихъ.—Разъ оказаніе помощи больной, страдающей послѣдствіями ретрофлексіи матки, не будетъ монополіей лишь клиники, чѣмъ она ни по существу, ни по распространенности не должна быть; разъ рамки примѣненія вентрофиксаціи искусственно не будутъ съужены—нѣтъ сомнѣнія: число смертныхъ случаевъ возрастетъ до весьма нежеланныхъ цифръ. А потерять больную вслѣдствіе вентрофиксаціи это далеко не тоже, что потерять ее вслѣдствіе лапаратоміи, предпринятой ради заболѣванія, угрожающаго ея жизни, ибо въ случаяхъ послѣдней категоріи тяжесть хирургическаго вмѣшательства вполнѣ соотвѣтствовала тяжести заболѣванія, въ первомъ же такого соотвѣтствія нѣтъ.

Приверженцы вентрофиксаціи указываютъ на легкость операціи, на то что брюшина крайне незначительное время только открыта, что рана не велика и т. д. «Вентрофиксацію, длящуюся 6—10 минутъ, говоритъ Bus Meck (1. с.), по степени опасности нельзя сравнить съ другими лапаратоміями». Этого при извѣстныхъ условіяхъ, т. е. при подвижной маткѣ, отрицать нельзя, но все же, развѣ для зараженія больной, для choc’a и т. д. требуется установленный размѣръ брюшной раны, развѣ возможность зараженія больной въ первыя «6 —10 минутъ» и не мыслима? Возьмется ли кто установить моментъ зараженія, произошло ли оно черезъ 10 или 20 минутъ послѣ вскрытія брюшины? Если цитированные аргументы не совсѣмъ безупречны въ отношеніи примѣненія ея при retroversio— flexio uteri mobilis, то тѣмъ менѣе они состоятельны, когда операція производится ради возстановленія фиксированной матки. Тутъ уже брюшную рану приходится значительно расширить ради уничтоженія иногда очень толстыхъ срощеній, вслѣдствіе чего и руки и инструменты болѣе продолжительное время приходятъ въ соприкосновеніе съ внутренними органами полости живота—словомъ, изъ «легкой» операціи вентрофиксація, становится «не легкой» и сравненіе ее съ другими лапаротоміями вполнѣ возможно.

Olshausen, хотя и указываетъ на безопасность вентрофиксаціи вслѣдствіе усовершенствованныхъ методовъ анти и асептики, но не на безопасность ее во всѣхъ случаяхъ, а лишь при подвижной маткѣ (mobilem uterus). Но помимо этихъ соображеній, въ основу замѣны вентрофиксаціи вагинальнымъ прикрѣпленіемъ матки легли тѣ преимущества вскрытія брюшины черезъ рукавъ передъ вскрытіемъ ея путемъ лапаротоміи, которыя для цѣлаго ряда заболѣваній женской половой сферы въ настоящее время стали несомнѣнными.

Рубецъ покрововъ живота и его послѣдствія (прирощеніе сальника и кишекъ) отсутствуютъ, грыжа бѣлой линіи, относительно такъ часто встрѣчающаяся и требующая вторичной лапаратоміи, невозможна; весьма мало обслѣдованный комплексъ вліяній, называемый сЬос’омъ, при вагинальномъ вскрытіи брюшины наступаетъ рѣже и дѣйствуетъ менѣе интенсивно; занесеніе инфекціи менѣе возможно, ибо брюшина не такъ доступна вредному воздѣйствію атмосферы (микробы, охлажденіе внутреннихъ органовъ); путь къ достиженію матки и аднексовъ, подлежащихъ операціи короче; Ileus невозможенъ; процессъ заживленія раны совершается скорѣе; послѣ-операціонный періодъ менѣе продолжителенъ—словомъ то, что признается преимуществомъ для оперативнаго вмѣшательства при другихъ заболѣваніяхъ, особенно должно быть принято въ расчетъ при retroflexio uteri, такъ какъ послѣдствія ея значительно слабѣе тѣхъ, которыя могутъ быть причинены лапаротоміей.

Приверженцы вентрофиксаціи неохотно отказываются отъ нея потому, что въ ихъ рукахъ получаются удовлетворительные результаты, но правильно на это замѣчаетъ Landau [66]), «es ist aber berechtigt, dass eine gute Methode einer noch besseren den Platz räumt», если таковая имѣется. А что вагинальное прикрѣпленіе матки менѣе сопряжено со случайностями вродѣ вышеприведенныхъ, доказывается и практикой примѣненія вагинальнаго вскрытія брюшины при другихъ заболѣваніяхъ женской половой сферы и вагинофиксаціей, къ изложенію результатовъ которой мы переходимъ.

III.

Родоначальникомъ вагинальнаго прикрѣпленія по праву долженъ считаться Schücking 67). Онъ первый совѣтовалъ пришиваніе дна матки къ plica vesico—uterina и къ передней стѣнкѣ матки. Спеціально для этой цѣли придуманной иглойг онъ проводитъ толстую шелковую лигатуру по полости матки черезъ переднюю ее стѣнку, а затѣмъ черезъ переднюю стѣнку рукава и этотъ конецъ связываетъ съ другимъ, который выстоитъ изъ наружнаго зѣва. Лигатура эта остается до тѣхъ поръ in situ, пока не образуется срощеніе между брюшиннымъ покровомъ матки и брюшиной Plicae vesico uterinae, которое впослѣдствіи удерживало бы матку въ антефлексіи.

Не взирая на то, что въ началѣ эта операція въ Германіи нашла много сторонниковъ, не взирая на то, что результаты Schücking'а, провѣренные имъ на 217 68) случаяхъ были относительно удовлетворительные, операція эта теперь оставлена вслѣдствіе возможности пораненія мочеваго пузыря и кишечника, вслѣдствіе того, что лигатуру приходится оставить въ полости матки около 6 недѣль.

По образцу операціи Schùcking'а въ 1892 году почти одновременно и Dùhrssen'омъ 69) и Mackenrodt'омъ 70) предложены новые способы vaginofixationis uteri, но оба они страдали тѣми же недостатками, какъ и ихъ образецъ, ибо и при нихъ брюшина не вскрывалась и возможность пораненія пузыря и кишечника не была устранена. Кромѣ этаго число возвратовъ перегиба у обоихъ авторовъ были относительно велики. Но въ 1894 г. Dührssen [71]) въ Берлинскомъ акушерскомъ обществѣ выступилъ съ новой модификаціей своего способа, который онъ назвалъ «intraperitoneale vaginofixation». Вотъ вкратцѣ техника ея. По извлеченіи portionis vaginalis и послѣ предварительнаго установленія нижняго края мочеваго пузыря, поперечнымъ разрѣзомъ въ 1—2 ctm., который потомъ еще расширяется въ обѣ стороны ножницами, держась непосредственно у матки, дабы не поранить мочетниковъ, вскрывается передній сводъ. Оттягивая щипцами Muzeux верхній край разрѣза, операторъ пальцами отодвигаетъ вверхъ мочевой пузырь, приблизительно до уровня внутренняго зѣва. На этомъ уровнѣ подъ мочевымъ пузыремъ лежитъ тонкая, легко смѣщающаяся складка брюшины—plica vesico-uterina. Захвативъ и разрѣзавъ ее ножницами, верхній край plicae соединяется двумя швами съ переднимъ краемъ рукава. Такимъ образомъ вскрывается брюшная полость. Для извлеченія же матки и аднексовъ проводятся черезъ видимую въ разрѣзѣ часть передней стѣнки матки временныя нити или она захватывается пулевыми щипцами постепенно все выше, до тѣхъ поръ, пока, при потягиваніи за нити или щипцы, въ разрѣзѣ не покажется дно матки. Послѣ осмотра внутреннихъ половыхъ органовъ, уничтоженія срощеній, если таковыя имѣются, накладываются 2—3 лигатуры изъ Silkworm въ сагитальномъ направленіи черезъ стѣнку рукава, черезъ брюшину и поверхностно черезъ переднюю стѣнку тѣла матки. Только послѣ вправленія въ брюшную полость извлеченныхъ органовъ, лигатуры завязываются. Затѣмъ слѣдуетъ зашиваніе поперечной рукавной раны сагитальнымъ непрерывнымъ швомъ изъ Catgut. Я изложилъ ходъ операціи вкратцѣ такъ, какъ я самъ ее наблюдалъ, неоднократно, при ней присутствуя и ассистируя Dührsseny.

Уже съ небольшимъ черезъ годъ на гинекологическомъ конгрессѣ въ Вѣнѣ (1895) Dührssen 72) говоритъ о результатахъ своихъ 100 случаевъ интраперитонеальной вагинофиксаціи, изъ которыхъ въ 98, изслѣдованіе post Operationen! показало нормальное положеніе матки и въ большинствѣ случаевъ освобожденіе больныхъ отъ симптомовъ, которыми онѣ страдали.

Благодаря безусловно легкой техникѣ, благодаря тому, что всякій отдѣльный моментъ операціи контролируемъ глазомъ благодаря устраненію случайностей вродѣ выше отмѣченныхъ, и тому, наконецъ, что непосредственный успѣхъ операціи, т. е. стаціонарное возстановленіе антеверсіи матки не подлежитъ сомнѣнію, новая операція Dührssen‘а нашла много адептовъ.

Такъ мы видимъ, что Wertheim 73) изъ клиники Schauta указываетъ на 10 интраперитонеальныхъ вагинофиксацій по Dührsen‘y, съ несомнѣннымъ успѣхомъ во всѣхъ случаяхъ; въ 6 послѣдующихъ операціяхъ успѣхъ слишкомъ еще свѣжъ.

«Portio vaginals всегда лежала кзади», говоритъ W., «фиксація матки у передней стѣнки рукава, вначалѣ крѣпкая (starr), впослѣдствіи становится свободнѣе (lockerer), такимъ образомъ матка получаетъ нормальную подвижность».

Въ этомъ же году, въ Münchener med. Wochenschrift, Madlener [74]) говоритъ о 43 такихъ операціяхъ. И имъ констатируется несомнѣнный успѣхъ операціи, т. е. стойкость фиксаціи матки съ передней стѣнкой рукава.

Въ Deutsche med. Wochenschrift также и Kossmann [75]) указываетъ на vaginofixatio, какъ на надежную операцію, исходя изъ того, что при ней удобно уничтоженіе срощеній матки, что при ней невозможны послѣдовательныя кровотеченія, что срощенія omenti majoris и кишечника, какъ при hysteropexia abdominalis, приключиться не могутъ.

Въ Berliner klin. Woch. 1896 г. Wendeier 76) изъ клиники Martin'а говоритъ о 149 случаяхъ Dührssen’ской операціи. Вотъ результаты- Ни одна не умерла. У 89 вполнѣ нормальное теченіе послѣопераціоннаго періода, только у 5 высокая температура. Недомоганія болѣе серіозныя со стороны мочеваго пузыря отсутствовали во всѣхъ случаяхъ. Изъ 87536 подвергшихся контролю только у 9 симптомы не исчезли, прочіе вполнѣ выздоровѣли.

Число операторовъ, подтверждающихъ цѣлесообразность, безопасность и успѣхъ въ достиженіи непосредственной цѣли операціи, можно бы изъ литературы значительно увеличить, но это насъ завело бы слишкомъ далеко.

Перейду теперь къ упрекамъ по адресу разбираемой операціи. Съ легкой руки Strassmann'а [77]) стали появляться указанія на опасность операціи, вызывающую осложненія sub partu.

Въ Іюнѣ 1895 S, въ Берлинскомъ гинекологическомъ, обществѣ говорилъ о случаѣ Рогтовской операціи, произведенной sub partu надъ больной, у которой Dührssen въ 1893 произвелъ vaginofixatio и Cöliomiomectomia. Но едва ли этотъ случай доказателенъ въ смыслѣ ненормальной родовой функціи матки, будто вызванной вагинофиксаціей, ибо послѣ вылущенія міомы на передней стѣнкѣ матки образовалась обширная раневая поверхность, поведшая къ слишкомъ сильному, стойкому, не подававшемуся растяженію срощенію съ передней стѣнкой рукава, вслѣдствіе котораго нормальная родовая дѣятельность матки была нарушена. 25 октября того же года Strassmann 78) привелъ еще случай родовъ post vaginofixationem, который поворотомъ окончился благополучно.

Случай кесаровскаго сѣченія послѣ вагинофиксаціи описанъ и Graefe. [79])

Wertheim 80) также описалъ одинъ случай ненормальныхъ родовъ, потребовавшихъ поворота, но благополучно кончившихся. Такой же случай описанъ Ruhle’мъ. 81)

Прежде чѣмъ перейти къ оцѣнкѣ этихъ случаевъ, не безинтересно указать въ чемъ состояли осложненія sub partu. Оказывается, что portio vaginalis uteri стоитъ необыкновенно высоко, что задняя стѣнка матки сильно выпячивается-растягивается, передняя же губа и нижній отрѣзокъ передней стѣнки матки, мало участвуя въ общемъ раскрытіи, вслѣдствіе слишкомъ сильнаго сращенія съ рукавомъ, тверды, неподатливы, иногда образуютъ кольцообразное затверденіе; положеніе же плода часто поперечное.

Изъ этого описанія видно, что и при vaginofixatio subpartu повторяется то же, что и при liysteropexia abdominalis по Leopold'у.

И такъ, причина этихъ ненормальностей sub partu есть слишкомъ интенсивное срощеніе соединенныхъ между собою органовъ, но, какъ это вполнѣ правильно замѣчаетъ Kossmann, эти случайности не находятся въ зависимости отъ метода, какъ таковаго, а отъ несоотвѣтственнаго фиксаціоннаго шва. Онъ совѣтуетъ сдѣлать разрѣзъ рукава длиннѣе, верхній шовъ наложить на 2 ctm ниже, словомъ наложить швы такъ, что бы матка не слишкомъ была загнута по передней поверхности, затѣмъ оставить употребленіе Silkworm, ведущій къ слишкомъ сильному срощенію, а употреблять Catgut, какъ это дѣлаетъ Martin.

Почти тоже говоритъ и Sippel, 82) онъ совѣтуетъ пришиваніе не дна матки, а тѣла на 1 — 2 ctm выше угла перегиба. Это же утверждаетъ Schauta. Въ осложненіяхъ sub partu повиненъ не методъ, а слишкомъ сильная фиксація. «Тоже что и при vaginofixatio, мы переживали при абдоминальной фиксаціи» (1. с. 1066 стр.)

Въ отвѣтъ на мало объективную и крайне рѣзкую критику Bockelmann’а, Olshausen 83) заявляетъ что въ вагино-фиксаціи онъ видитъ «очепъ хорошую операцію». «Я бы думалъ продолжаетъ онъ, что будущее принадлежитъ вагинофиксаціи». И этотъ компетентный взглядъ высказывается не взирая на алармирую- щіе доклады Strasmann'a и др., не взирая на то, что самъ Mackenrodt, усомнившись въ успѣхѣ вагинофиксаціи, отъ нея отказывается въ пользу новорожденнаго своего дѣтища-vesi- cofixatio и, что весьма характерно, не взирая на то, что Olshausen самъ первый предложилъ оперативное пособіе для интересующаго насъ страданія. Отсутствіе послѣдней характерной черты очень ярко выступаетъ у тѣхъ авторовъ, которые съ большей или меньшей пользой предложили новыя оперативныя пособія для той же цѣли (см. литературу объ интраперитонеальномъ укороченіи круглыхъ связокъ).

На мой запросъ проф. Феноменовъ любезно сообщилъ мнѣ: «при ретродевіаціяхъ матки, если онѣ вызываютъ тяжелые припадки, я дѣлаю только влагалищное пришиваніе матки (vaginofixatio) и т. д.». «Такого рода операцій мною произведено девять. Результаты удовлетворительные, одна больная, черезъ 2 года послѣ операціи, родила въ срокъ, беременность и родовой актъ прошли вполнѣ нормально» [84]).

Согласно отмѣченнымъ соображеніямъ на счетъ модификацій наложенія шва, самъ Dührssen еще раньше, чѣмъ цитированные авторы, нѣсколько видоизмѣнилъ свой методъ 85). Plica vesico-uterina имъ теперь зашивается отдѣльно; матка такимъ образомъ срощена непосредственно только съ брюшиной, послѣдняя же соединяется съ рукавомъ. Такимъ образомъ получается лишь серозное срощеніе, которое менѣе интенсивно; вмѣсто Silkworm'онъ беретъ Catgut для фиксаціоннаго шва.

Остановлюсь еще на упрекѣ по адресу Dührssen’a, состоящаго въ томъ, что въ угоду предложеннаго имъ способа, онъ вполнѣ отрицаетъ примѣненіе массажа, Lifting и кольца. Изъ личныхъ моихъ наблюденій въ его поликлиникѣ и клиникѣ, въ теченіи многихъ мѣсяцевъ, я могу подтвердить, что указанное выше ортопедическое лѣченіе примѣнялось неоднократно, могу подтвердить, что больныя, впослѣдствіи подвергнутыя вагинофиксаціи, либо имъ самимъ и его ассистентами, или раньше ихъ, внѣ его поликлиники, другими врачами, были пользуемы паліативными способами, но безрезультатно.

Считалъ бы также не лишнимъ указать, что при изслѣдованіи больныхъ, въ разное время Dührssen‘омъ оперированныхъ, и пришедшихъ для контроля, я безъ исключенія у всѣхъ находилъ полный успѣхъ операціи. Въ болѣе свѣжихъ случаяхъ матка лежала ближе къ рукаву, у другихъ же, болѣе или менѣе давно оперированныхъ, матка была подвижна и между прикрѣпленными поверхностями константировалось разстояніе; въ нѣкоторыхъ случаяхъ матка лежала въ прямомъ размѣрѣ таза, въ серединѣ между симфизомъ и мысомъ.

Что же касается легкости и безопасности операціи, то, считая ее безусловно легкой и безопасной, — D. производилъ ее demonstrationis causa въ 5 — 6 минутъ—думалъ бы, что ее все же нельзя сравнивать съ excochlecatio cavi uteri, какъ это дѣлаетъ Dührssen.

Вь случаяхъ, въ которыхъ кромѣ вагинофиксаціи, другія оперативныя вмѣшательства (amputatio port .vag. colporrhaphia ant. et post., perinorrhaphia) не потребовались, больныя на 8—10 день вставали; только въ исключительныхъ случаяхъ температура въ теченіи I —2 дней подымалась и то не всегда въ зависимости отъ операціи.

Что же касается симптомовъ болѣзни, то ихъ исчезновеніе константировалось не всегда тотчасъ послѣ операціи, а въ болѣе или менѣе продолжительное время послѣ нея.

Въ числѣ изслѣдованныхъ мною больныхъ были 2, которыя провели нормальную беременность, одна, у которой р. ср. былъ выкидышъ. Во всѣхъ случаяхъ положеніе матки было нормально. Функціональный успѣхъ операціи мною также провѣренъ у больной, о которой D. говорилъ на съѣздѣ въ Вѣнѣ въ 1895 г.

Итакъ, подводя итогъ всему тому, что мы о способѣ D. находимъ въ литературѣ и въ чемъ отчасти лично успѣли убѣдиться, мы должны отмѣтить: 1) легкость операціи, 2) безопасность ее quo ad vitam, 3) цѣлеосообразность въ смыслѣ достиженія непосредственной задачи операціи и 4) возможность осложненія sub partu.—Но эта послѣдняя отрицательная сторона операціи несомнѣнно устранится при новомь усовершенствованномъ закрытіи разрѣза рукава и наложеніи фиксирующихъ швовъ; кромѣ того она безусловно устранима при указаніи больной, чтобы послѣдующіе роды протекли подъ наблюденіемъ врача. Снабжаемъ же мы подобными совѣтами женщинъ съ узостью таза, либо для производства ранневременныхъ родовъ, либо для кесаровскаго сѣченія, при относительномъ показаніи.

Едва ли поэтому правы тѣ авторы, которые при несомнѣнномъ преимуществѣ vaginofixationis uteri передъ другими однородныли операціями, отрицаютъ пригодность вагинофиксаціи и совѣтуютъ «не прибѣгать къ этой операціи въ доклимактерическомъ возрастѣ женщинъ». Совѣтъ примѣнять ту или другую операцію вслѣдствіе ретрофлексіи матки «пo наступленіи климактерическаго возраста», какъ это преподается и отрицателями hysteropyxiae abdominalis anterior и vaginofixationis, едва ли практически правиленъ. Какъ извѣ- стно, у такихъ больныхъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, вопросъ о послѣдствіяхъ ретрофлексіи, какъ: дисменорея, мено—и метрорагія, застойныя явленія, приливы крови къ половымъ органамъ, выкидыши и безплодіе—предрѣшается въ отрицательномъ смыслѣ самой природой; при постепенной атрофіи внутреннихъ половыхъ органовъ все это и нервныя явленія исчезаютъ само собой, по этому такая операція могла бы быть примѣняема развѣ лишь съ косметической цѣлью, ибо по существу больной безразлично въ какомъ положеніи у нее находится матка, разъ это положеніе неудобствъ ей не причиняетъ.

Резюмируя все вышеизложенное, я бы полагалъ:

- мнѣніе авторовъ, утверждающихъ, что ретрофлексія матки не есть самостоятельная форма страданія не доказано;

- лѣченіе однихъ лишь послѣдствій перегиба, развѣ только кратковременно облегчитъ страданія больной, но излѣчить ее не можетъ;

- примѣненіе песарія и другихъ ортопедическихъ способовъ во всѣхъ подходящихъ случаяхъ должно быть испробовано, но, при неудачѣ, слѣдуетъ перейти къ хирургическому вмѣшательству;

- изъ числа послѣднихъ vaginofixatio intraperitonealis по Dührsseri’y, какъ оперативное вмѣшательство менѣе опасное, чѣмъ hysteropexia abdominalis anterior и безусловно болѣе отвѣчающая потребностямъ перегиба матки назадъ, чѣмъ Александре-Адамовская операція, вполнѣ заслуживаетъ примѣненія.

Покончивъ насколько возможно кратко освѣщеніе интересовавшаго меня вопроса не могу не указать: 1) что я не преслѣдовалъ цѣли исчерпать всю мнѣ доступную литературу, ибо не въ количествѣ, мнѣ казалось, дѣло. Она приводилась мною лишь въ размѣрахъ необходимыхъ для подтвержденія того или другаго положенія вопроса; 2) что отсутствіе подкрѣпленія соотвѣтственными случаями изъ собственной 15 лѣтней практики, на основаніи которыхъ между прочимъ отчасти сложился выше приведенный личный взглядъ на сущность и терапію перегиба матки назадъ, объясняется тѣмъ, что явленія мною наблюдавшіяся, были шаблонно тѣ же. какъ онѣ наблюдались и другими. По той же, причинѣ не приведены 4 оперативные случая (2 вентрофиксаціи, 2 вагино-фиксаціи).

Въ концѣ этой работы считаю пріятнымъ для себя долгомъ благодарить проф. Dührssen'а за колегіальное ко мнѣ отношеніе, за то, что онъ далъ мнѣ возможность пользоваться матеріаломъ его поликлиники и клиники, за готовность содѣйствовать изученію интересовавшаго меня вопроса.

1) В. S. Schultze.—Path. u. Ther. d. Lageveränd d. Gebärm. 1886, стр. 43

2) Sänken—Centr. f. Gyn., 1885

3) Ninckel.—Lehrb. d. Frauenkr. 1886, стр. 337

4) Lohlein.—Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 8

5) Nedeler.—Arch. f. Gyn., XIX, стр. 294

6) Küstner.—Lehrb. der. Gyn. v. I. Veit, 1897

7) 1. c

8) Schauta.—Lehrb. d. gesamten Gynäk. 1896

9) Küstner.—1. с

10) Kisch.—Die Sterilität des Weibes, 1886

11) Kleinwächter.—Zeitschr. f. Geb. u. G., XXXIII 2

12) P. Müller.—Krankh. d. w. Körp. 1888

13) Schroeder.—Lehrb. d. Gynaek. 1886

14) Sielsky.—Centr. f. G. 1888, стр. 695

15) Schauta.—1. с

16) Olshausen.—Zeitschr. f. G. и G. XXXII

17) Sänger.—Ueber Pessarien 1890

18) Löhlein.—Zeitschr. f. Geb. и G. Bd. стр. 102

19) Küstner.— 1. с

20) Fritsch.— Gynaek. Operationen 1891/92

21) Славянскій.—Журн. акуш., 1891. стр. 9

22) Губаревъ.—Ж. ак. 1896. декабрь

23) Küstner.—Отчетъ Женевскаго Съѣзда

24) В. С. Груздевъ.—Врачъ, 1896. № 20

25) Dolens и. Bicard см. Pozzi.—Lehrb. der opérât. Gyn., 1892

26) Edebohls.—Centr. f. G. 1891, № 26

27) Munde.—Centr. f. G. 1889, стр. 486 и 1010

28) Imlach.—Цит. по Pozzi 1. с

29) Matlakowsky.—C. f. G., 1888, стр. 641

30) Frank.—C. f. G. 1891, № 36

31) Segond.—Цит. no Pozzi 1. с

32) Kocher.—Цит. no Lanz.—Arch. f. G., 44, стр. 348

33) WertÄ.—Цит. по Груздеву,—Врачъ, 1896

34) См. работу Груздева

35) Beurnier.-C. f. G., 1889, № 14

36) Mundé.—C. f. G., 1889, стр. 140

37) Byford.—C. f. G., 1888, № 25

38) Polk, Lanz.—Arch. f. Gyn., 44

39) Рясенцевъ.—Диссертація

40) Cushing. 1

41) Edebohls.

42) Kümmel.—С. f. G., 1888, № 16

43) Mackenrodt.—Arch. f. Gyn., 44

44) Olshausen.—C. f. G., 1891, стр. 898

45) Fritsch.—Gyn. oper. 1891/92

46) По статистикѣ Küsfner’a на Женевскомъ съѣздѣ на 120 Алекс, операцій приходится 27 родовъ; изъ нихъ только въ 20 они протекли нормально

47) Koeberle

48) Sims

49) Schroeder Цит. no Pozzi 1. с

50) Lawson Tait

51) Hennig

52) Iritsch.—Gyn. op. 1891/92

53) Oïshausen.—0. f. G., 1886, № 43

54) Sänger.—C. f. G., 1888, № 2 и 3

55) Kelly.—Цит. no Sängery C. f. G., 1888, № 2

56) Oïshausen.—Zeitschr. f. G., 1895, XXXII

57) Leopold.—Centr. f. G., 1888, № 11

58) Czerny.—Beiträge z. klin. Chir. Bd. 4, Hft. 1

59) Pozzi.—1. c

60) Braithwaite.—0. f. G.. 1893, № 28

61) Kümmel.—Deutsche med. Woch., 1894. № 33

62) Buschbeck.—Arch. f. Gyn., 1896, 52, III

64) Milânder.—Zeitschr. f. G., 1895, 33, III

64) Küstner.—ОтчетъЖеневскагоСъѣзда

65) Baudouin.—Цит. no Centr. t. G., 1891, стр. 58

66) M. Landau.— Arch. f. Gyn., 1894, 46, I

67) Schücking.— C. f. G., 1888, .V» 12, 42

68) Idem.—C. f. G., 1891, № 36

69) Dührssen.—C. f. G., 1892, № 47

70) Mackenrodt.—C f. G., 1892, № 25

71) Dührssen.— C. f. G., 1894, № 13, Arch. f. G., XLVII

72) Dührssen.— C. f. G., 1895, № 29

73) Wertheim.—C. f. G., 1895, № 17

74) Madlener.—C. f. G., 1896, № 12

75) Kossmann.—C. f. G., 1896, № 12

76) Wendeler.—C. f. G., 1896, № 30

77) Strassmann. Arch. f. G., 52, ni

78) Idem

79) Graefe.—Monatschr. f. G. и G. Bd. II, 6

80) Wertheim.—C. f. G., 1896, № 2

81) Bühl.—G. f. G., 1896, № 6

82) Sippel.—C. f. G., 1896, № 47

83) Oïshausen—Zeitschr. f. G., XXXIV, 2. стр. 304

84) Письмо отъ 3 ноября 1896. Выражаю благодарность уважаемому проф. Феноменову за это сообщеніе.

85) Dührssen.—C. f. G., 1896, № 22

About the authors

B. I. Feinberg

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

Doctor

Russian FederationReferences

Supplementary files