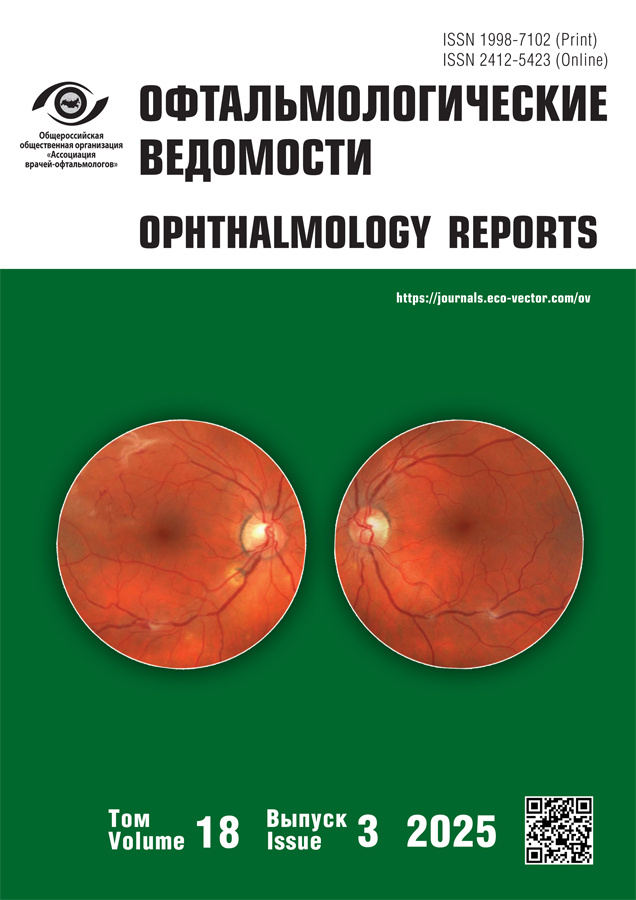

Офтальмологические ведомости

Научно-практический рецензируемый ежеквартальный медицинский журнал выходит с 2008 года.

Журнал выходит под эгидой Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов».

Главный редактор

- доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Викторович Давыдов

ORCID: 0000-0001-5506-6021

Издатель

- Эко-Вектор

WEB: https://eco-vector.com/

О журнале

Основная тематика журнала сфокусирована на ключевых вопросах современной офтальмологии: этиологии и патогенезе, эпидемиологии, особенностях клинической картины, новейших методах диагностики, профилактики и лечения заболеваний органа зрения и его вспомогательного аппарата.

Журнал публикует оригинальные статьи, научные обзоры, лекции, описания клинических случаев (представленные отечественными и зарубежными авторами), а также информирует об итогах прошедших российских и международных конгрессов и конференций.

Журнал ориентирован на практикующих офтальмологов, в том числе офтальмохирургов, научно-преподавательский состав медицинских вузов, врачей, обучающихся в клинической ординатуре по специальности офтальмология, а также специалистов смежных областей медицины.

Миссия журнала:

- Интегрировать результаты научных исследований отечественных ученых и богатый клинический опыт практикующих врачей в диагностике, профилактике и лечении заболеваний глаз в международное научное пространство, быть международной научной площадкой для дискуссий и обмена опытом;

- Обеспечивать офтальмологов РФ актуальной и качественной научно-практической информацией о наиболее современных и эффективных способах лечения и профилактики заболеваний органа зрения и его вспомогательного аппарата.

Публикация и распространение

- статьи на русском и английском языке

- регулярные выпуски ежеквартально (4 раза в год)

- в режиме Online First на сайте журнала - непрерывно

- в гибридном доступе (часть статей доступна по подписке, часть в Open Access c лицензией CC BY-NC-ND 4.0).

Индексация

Журнал включен ВАК в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальности 3.1.5. Офтальмология (медицинские науки).

Опубликованные в журнале статьи индексируются в реферативных и полнотекстовых наукометрических базах данных и поисковых системах:

Объявления Ещё объявления...

Журнал «Офтальмологические ведомости» включен в «Белый список» (ЕГПНИ)Размещено: 11.10.2025

Дорогие коллеги! С радостью сообщаем вам, что журнал «Офтальмологические ведомости» включен в «Белый список» — Единый государственный перечень научных журналов (ЕГПНИ). По итогам категорирования журналу присвоен У2. URL: https://journalrank.rcsi.science/ru/record-sources/details/29826/ В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1494 от 06.11.2024, опубликованные в нашем журнале статьи могут быть использованы для оценки публикационной активности авторов и представляемых ими организаций. |

|

|

Подписная кампания 2026 года стартовала: специальное предложение!Размещено: 17.09.2025

1 сентября открыта подписная кампания 2026 года. Издательство «Эко-Вектор» сохраняет цены для самых активных пользователей*, успей подписаться на новый год по цене старого! Для читателей – это отличный шанс получить годовую подписку на печатные версии журналов по ценам 2025 года! Предложение действует до 1 декабря 2025 года! *только для физических лиц |

|

|

Новые правила для авторов в журнале Офтальмологические ведомостиРазмещено: 30.07.2025

Редакция журнала обновила правила для авторов в соответствии с актуальными «Рекомендациями по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной работы в медицинских журналах», разработанными ICMJE, а также с учетом публикационных руководств по проведению и представлению результатов соответствующего типа исследований, собранных на платформе EQUATOR Network, и просит внимательно их изучить и следовать им при подготовке рукописей к отправке в редакцию.

Обновленные правила для авторов доступны на сайте журнала по URL: https://journals.eco-vector.com/ov/about/submissions |

|

|

Текущий выпуск

Том 18, № 3 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 28.10.2025

- Статей: 11

- URL: https://journals.eco-vector.com/ov/issue/view/10945

- DOI: https://doi.org/10.17816/OV20253

Оригинальные исследования

Диагностические критерии для персонализированной тактики хирургического лечения врождённого блефароптоза в детском возрасте

Аннотация

Обоснование. Наиболее часто встречаемая врождённая аномалия положения верхнего века в виде его опущения является блефароптоз. Лечение данной патологии является оперативным, однако, при наличии множества разработанных предоперационных критериев диагностики для выбора тактики хирургического лечения, до настоящего времени не было разработано единого комплекса до-, интра- и послеоперационных критериев диагностики, для получения стойких, запланированных, функциональных и эстетических результатов.

Цель исследования. Оценить влияние предоперационных диагностических критериев на выбор тактики хирургического лечения и проанализировать результаты оперативного вмешательства.

Методы. Исследование было проведено с 2019 по 2024 г., и включало 116 пациентов детского возраста с диагнозом врождённый блефароптоз, которым ранее не выполняли оперативное вмешательство. Пациенты были разделены на две клинические группы, в каждой из которых был применён различный диагностический комплекс предоперационных критериев для выбора тактики хирургического лечения. Методами оперативного лечения были: резекция мышцы, поднимающей верхнее веко, и резекция верхней тарзальной мышцы. Во второй клинической группе дополнительно применялись интраоперационные критерии диагностики. В послеоперационном периоде пациенты находились под наблюдением на 1, 3, 7-е сутки, и спустя 1, 3, 6 мес. для оценки результатов хирургического лечения.

Результаты. В первой клинической группе (n=39), где диагностический комплекс предоперационного осмотра состоял из 5 критериев, повторное вмешательство по причине гипоэффекта потребовалось 13 пациентам (33,33%). В длительном послеоперационном периоде (более 6 мес.) стойкий лагофтальм лёгкой степени наблюдался у 7 пациентов (17,95%). Во второй клинической группе (n=77) предоперационный диагностический комплекс состоял из 12 критериев, также были использованы интраоперационные критерии диагностики. Количество пациентов, нуждающихся в повторном хирургическом лечении, составило 16 (20,78%), в послеоперационном периоде стойкий лагофтальм лёгкой степени был зафиксирован у 1 пациента (1,3%). Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о снижении количества повторных оперативных вмешательств на 12,55%, а также снижении послеоперационного осложнения в виде стойкого лагофтальма на 16,65%.

Заключение. Включение дополнительных критериев предоперационного осмотра позволило учитывать анатомические и физиологические особенности пациентов детского возраста с врождённым блефароптозом для выбора тактики хирургического вмешательства, а применение интраоперационных критериев диагностики — получить запланированные стойкие функциональные и эстетические результаты.

7-15

7-15

Алгоритм выбора метода хирургического лечения птоза верхнего века

Аннотация

Обоснование. Выбор тактики хирургического лечения блефароптоза в настоящее время основано на традиционных методах исследования, что не даёт полную картину функциональных изменений в леваторе верхнего века при различных видах птоза. До сих пор остаётся высоким процент гипо- или гиперэффекта вследствие неправильных предоперационных расчётов и осложнений. Необходима всесторонняя функциональная оценка леватора верхнего века, оценка сократительной способности и утомляемости, с последующим расчётом динамометрического индекса.

Цель исследования. Оценка эффективности разработанного алгоритма выбора метода хирургического лечения птоза верхнего века согласно динамометрическим данным.

Методы. За период с 2020 г. по 2022 г. было обследовано 100 пациентов с птозом верхнего века, которым помимо стандартного офтальмологического обследования было дополнительно проведено динамометрическое исследование с расчётом динамометрического индекса как отношения сократительной способности леватора к его утомляемости.

Результаты. Нами был разработан и предложен к применению в практической офтальмологии среди пациентов, страдающих птозом верхнего века средней и тяжёлой степени тяжести, метод, связанный с определением динамометрического индекса. В соответствии с величиной динамометрического индекса определяли дальнейшую тактику ведения пациента по разработанному алгоритму: при 0,25 и менее — целесообразно выполнение пластики апоневроза леватора, при 0,26–0,28 — необходима резекция леватора, при 0,29–0,65 — обратная дубликатура леватора верхнего века, при 0,66 и более — операция подвешивающего типа. Применение такого способа в клинической практике позволяет достичь адекватного функционального и хорошего косметического эффекта со снижением вероятности гипер- или гипокоррекции.

Заключение. На основании выполненной работы, включающей динамометрическое исследование леватора верхнего века (сократительной способности и утомляемости) с последующим расчётом динамометрического индекса (отношение сократительной способности леватора к его утомляемости), предложен алгоритм выбора метода хирургического лечения птоза верхнего века.

17-23

17-23

Применение коллагенового дренажа в проникающей хирургии первичной открытоугольной глаукомы

Аннотация

Обоснование. В мире 64 млн человек страдают глаукомой, в Российской Федерации данная патология занимает первое место среди причин инвалидности по зрению, поэтому решение вопроса о лечении заболевания остаётся актуальным. Для пациентов с глаукомой, не поддающейся консервативной и лазерной гипотензивной терапии, наиболее радикальным и эффективным является оперативное вмешательство с применением дренажей.

Цель исследования. Оценка гипотензивной эффективности и безопасности применения коллагенового дренажа при синустрабекулэктомии в лечении первичной открытоугольной глаукомы.

Методы. Проанализирована медицинская документация 162 пациентов (162 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой, которым были проведены гипотензивные операции проникающего типа — синустрабекулэктомия с использованием коллагенового дренажа Ксенопласт (1-я группа) и без дренажа (2-я группа). Результаты оценивали в сроки до 36 мес.

Результаты. Положительный эффект, включающий в себя абсолютный и относительный успех от операции, у пациентов 1-й группы на момент выписки из стационара составил 98%, затем постепенно снижался и через 36 мес. достиг 73% случаев. У пациентов 2-й группы положительный эффект был в 91% и в дальнейшем уменьшился до 48% в те же сроки наблюдения. В ранние сроки после оперативного вмешательства в обеих группах имели место осложнения (33,8 и 40,2%), характерные для проникающей гипотензивной хирургии и сопоставимые с данными литературы.

Заключение. Анализ результатов операций указывает на преимущество проведения синустрабекулэктомии в сочетании с дренажом Ксенопласт.

25-31

25-31

Морфологическое исследование дренажной системы глазного яблока после выполнения механического трабекулопилинга ab interno

Аннотация

Обоснование. Изучение морфологических изменений трабекулярного аппарата, возникающих после выполнения механического трабекулопилинга, представляет собой интерес с целью обоснования гипотензивного эффекта данной процедуры.

Цель исследования. Оценка изменений трабекулярного аппарата угла передней камеры после экспериментального моделирования механического трабекулопилинга ex vivo.

Методы. После экспериментального моделирования ex vivo механического трабекулопилинга 4 кадаверных глаза были использованы для изучения морфологии трабекулярного аппарата с помощью сканирующей электронной микроскопии, 4 кадаверных глаза — для визуализации путей оттока внутриглазной жидкости с использованием инъекционной методики.

Результаты. Анализ результатов сканирующей электронной микроскопии показал, что механический трабекулопилинг приводит к частичному слущиванию увеальной части трабекулы с полной сохранностью эндотелия роговицы. В результате инъекционной методики выявлено, что в зоне воздействия трабекулоскреппером дисперсный краситель обнаруживается на всех уровнях трабекулярного пути оттока внутриглазной жидкости в отличие от интактной зоны, где распространение туши ограничивается трабекулой и шлеммовым каналом.

Заключение. Результаты экспериментального исследования трабекулярного аппарата глазного яблока после выполнения механического трабекулопилинга позволяют нам сделать вывод о возможном улучшении проходимости путей оттока внутриглазной жидкости.

33-42

33-42

Сравнительная оценка ведения пациентов при применении гиперосмолярных растворов после выполнения эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии

Аннотация

Обоснование. На сегодняшний день среди хирургических методов лечения сужения или заращения вертикального отдела слезоотводящих путей наиболее эффективным и безопасным считается эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия. Накоплен практический опыт по ведению пациентов с данной патологией как на этапе диагностики, так и в послеоперационном периоде. Тем не менее возникающие в 10% случаев рецидивы снижают результативность проведённого лечения. Причинами рецидивов являются: грануляции, мембраны и спайки в зоне дакриориностомы и полости носа. Во многом исход эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии зависит от правильного послеоперационного ведения пациентов. Сегодня для улучшения результатов офтальмологических вмешательств в послеоперационном периоде применяются гиперосмолярные растворы. Однако в дакриологической практике возможность использования таких средств изучена мало.

Цель исследования. Оценка клинической эффективности использования гиперосмолярных растворов у пациентов с послеоперационным отёком конъюнктивы и слизистой оболочки носа после эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии.

Методы. Исследование проводилось на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, в клиниках офтальмологии и оториноларингологии. В исследование включали пациентов, которым была выполнена первичная эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия. Пациентам проводилась терапия комбинированным препаратом с антибактериальным и противовоспалительным действием, увлажняющим препаратом, топическими назальными глюкокортикостероидами в течение 1 мес. (контрольная группа). В основной группе, кроме упомянутых препаратов, дополнительно назначали 3% официнальный раствор NaCl для промывания конъюнктивального мешка и гипертонический раствор NaCl 21 г/л в нос. Эффективность оценивали по жалобам на слезотечение и состояние носового дыхания, данным биомикроскопии переднего отрезка глаза, теста Норна, эндоскопической картины полости носа и результатам промывания слезоотводящих путей.

Результаты. В исследование было включено 60 пациентов (62 глаза): контрольная группа — 30 глаз, основная — 32 глаза. В основной группе отёк конъюнктивы и слизистой оболочки носа проходил к 7-му дню после операции. В контрольной группе — к 7-му дню степень отёка носовой полости была на 5% выше. К 30-му послеоперационному дню степень отёка носовой полости в основной группе составляла 1%, в контрольной группе — 5%.

Заключение. Местное использование гиперосмолярных препаратов в форме глазных капель и назальных спреев в послеоперационном периоде после эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии способствует устранению отёка слизистой оболочки носа и слёзных путей, профилактике рецидивов рубцевания дакриостомы.

43-48

43-48

Клинические случаи

Клинический случай астроцитарной гамартомы на фоне туберозного склероза

Аннотация

Астроцитарная гамартома — достаточно редкое заболевание, возникающее на фоне туберозного склероза, выявление генеза которого затруднено на первичном офтальмологическом приёме. В статье продемонстрирован клинического случай выявления астроцитарной гамартомы сетчатки на фоне туберозного склероза у мужчины 42 лет. В ходе обследования при офтальмоскопии на правом глазу на 4–5 ч условного циферблата, по ходу нижненосовой сосудистой аркады было обнаружено объёмное продолговатое субретинальное образование светло-жёлтого цвета с мелкобугристой поверхностью (напоминающее вид «тутовой ягоды»), умеренно проминирующее в витреальную полость, размером около 1,5 диаметра диска. На левом глазу вдоль верхней сосудистой аркады визуализировалось объёмное субретинальное образование светло-жёлтого цвета в виде «тутовой ягоды», 1,5 диаметра диска. По ходу нижненосовой аркады просматривается субретинальное, непроминирующее образование серого цвета размерами около 1,5 диаметра диска. По данным магнитно-резонансной томографии в полости средней черепной ямки выявлено множество очагов (туберов) изменённого магнитно-резонансного сигнала, что характерно для туберозного склероза. Представленный клинический случай вполне согласуется с данными литературы как по возрасту формирования, клиническим проявлениям, так и по локализации поражения туберозного склероза. Он продемонстрировал сложности диагностики генеза астроцитарной гамартомы, выявленной при первичном офтальмологическом осмотре.

49-56

49-56

Пурчероподобная ретинопатия у пациентов с обострением хронического панкреатита: клинические случаи

Аннотация

Ретинопатия Пурчера — редкое заболевание сетчатки, возникающее, как правило, после тяжёлых травм (контузия головы, сдавление грудной клетки, переломы костей таза и др.), проявляющееся выраженным снижением остроты зрения и наличием множественных светлых очагов и интраретинальных геморрагий. Частным случаем ретинопатии Пурчера является пурчероподобная ретинопатия — редкая и, в связи с этим, малоизученная патология. Наиболее частой причиной данного заболевания становятся тяжёлые системные патологии паренхиматозных органов. В основе патофизиологии пурчероподобной ретинопатии лежит микроэмболизация ретинальных сосудов с окклюзией артериол и прекапилляров. Вследствие этого развиваются инфаркты в слое нервных волокон сетчатки с возникновением «ватообразных» очагов. В случае компрессионных травм важная роль отводится острому повышению венозного давления, приводящему к ангиоспазму и повреждению эндотелия сосудов с последующей сосудистой окклюзией. В настоящее время не существует как единого диагностического алгоритма, так и унифицированной схемы лечения данного состояния, что актуализирует данную проблему. В статье представлены клинические наблюдения, а также полученные результаты лечения на примере двух пациентов с пурчероподобной ретинопатией, возникшей на фоне обострения хронического панкреатита.

57-64

57-64

МЕK-ретинопатия. Клинический случай

Аннотация

В настоящее время остаётся актуальной проблема развития нежелательных побочных эффектов со стороны различных органов и систем у пациентов, принимающих молекулярно-таргетную терапию для лечения онкологических заболеваний. Одной из групп данных препаратов являются ингибиторы сигнального пути MEK. Это противоопухолевые лекарственные средства, которые ингибируют активируемые митогеном ферменты протеинкиназы MEK1 и/или MEK2, и использующиеся, в том числе, при лечении меланомы кожи. Так, в офтальмологии проявление глазной токсичности при приёме MEK-ингибиторов при лечении онкологических заболеваний обособилось в термин «MEK-ретинопатия», которая представляет собой характерное бинокулярное токсическое поражение сетчатки с формированием мультифокальных очажков отслоек нейроэпителия сетчатки в виде «шариков ртути», снижающее остроту зрения и зачастую купирующееся самостоятельно или при отмене таргетной терапии. Представлено описание клинического случая токсической ретинопатии у пациентки, принимающей таргетную терапию в виде препаратов траметиниб, дабрафениб для лечения меланомы кожи. Описаны клинические проявления, критерии диагностики МЕK-ретинопатии, проведена дифференциальная диагностика с центральной серозной хориоретинопатией, отражены результаты эмпирической терапии данного заболевания, получено представление о его течении, реакции на различные методы лечения.

65-73

65-73

Научные обзоры

Развитие методов калиброметрического анализа изображений сетчатки и их значение при артериальной гипертензии и атеросклерозе

Аннотация

В работе анализируются актуальные данные литературы о методах анализа изображений микрососудистого русла сетчатки и значении данных технологий в диагностике поражения сетчатки при артериальной гипертензии и атеросклерозе. В прошлом популярные программы (Retinal Analysis и Integrative Vessel Analysis), которые использовались для расчёта эквивалента центральной артерии и вены сетчатки, уступили место более сложным программам, таким как Singapore I Vessel Assessment и ALTAIR, которые помимо анализа диаметров сосудов сетчатки включили геометрический анализ сосудистой сети (конечные точки, бифуркации сети, углы ветвления и пр.). Усложняется не только аппаратное выявление сосудистой сети в изображении, но и алгоритмы анализа микроциркуляции. Отечественные аналоги — OphtoRule, методика расчёта Н.С. Семёновой — показали хорошую воспроизводимость, но имеют ограниченные выборку участников и набор переменных исследования в виде диаметров ретинальных сосудов и их соотношения. Количество участников популяционных и клинических исследований сетчатки составляет уже более 100 тыс. человек, и как никогда актуален вопрос унификации баз данных различных программ. Дальнейшее развитие автоматизированных программ анализа сосудов сетчатки и оценка клинической значимости показателей при стратификации риска сердечно-сосудистых событий и смертности позволят применить программный анализ сосудов сетчатки в качестве инструмента для научных исследований и улучшения курации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в клинической практике.

75-82

75-82

Микроиглы в офтальмологии: минимально инвазивная альтернатива традиционным методам. Обзор литературы

Аннотация

Современные методы доставки лекарственных средств в офтальмологии ограничены анатомо-физиологическими барьерами глаза, что снижает биодоступность препаратов и требует частых инвазивных вмешательств. Одним из наиболее перспективных направлений решения этих проблем являются микроиглы — инновационные системы, обеспечивающие таргетированную, минимально инвазивную и эффективную доставку лекарств в структуры глаза. В обзоре рассмотрены основные типы микроигл (полые, растворяющиеся и с покрытием), их конструктивные особенности, механизмы действия, преимущества и ограничения. Описаны пути их введения в ткани глаза, включая роговицу, склеру и супрахориоидальное пространство, что позволяет выбирать оптимальную зону для терапии заболеваний переднего и заднего сегментов. Особое внимание уделено технологическим аспектам — методам производства (микроэлектромеханические системы, так называемые MEMS, 3D-печать, лазерная абляция), покрытия, стерилизации и механической валидации. Обзор охватывает широкий спектр исследований in vitro и in vivo, подтверждающих способность микроигл обеспечивать пролонгированное высвобождение препаратов, снижать риск системных побочных эффектов и повышать приверженность пациентов к терапии. Показано, что растворяющиеся и полые микроиглы обладают высокой перспективностью при лечении глаукомы, кератита, макулярной дегенерации, инфекционных и воспалительных заболеваний глаза. Рассматриваются также комбинированные платформы, объединяющие микроиглы с наночастицами и гидрогелями, расширяющие спектр возможных применений. Таким образом, микроиглы представляют собой революционную платформу в офтальмологии, способную значительно повысить эффективность фармакотерапии и улучшить качество жизни пациентов. Дальнейшие исследования, направленные на оптимизацию конструкции, биосовместимости и контроля высвобождения, являются ключевыми для их клинического внедрения.

83-98

83-98

Дискуссии

Стандартизированный подход к обработке операционного поля в офтальмологии. Проблемы выбора антисептических средств, пути их решения

Аннотация

Любое хирургическое вмешательство сопровождается инфекционными рисками, самый опасный из которых — эндофтальмит. Одной из причин данного осложнения может стать недостаточная обработка операционного поля, процесс которой в настоящее время не регламентирован. Существует необходимость пошагового описания алгоритма обработки операционного поля при всех офтальмологических операциях, который после обсуждения офтальмологическим сообществом мог бы стать прототипом российского стандарта. Благодаря стандартам обеспечивается безопасность хирургии, появляется возможность обучения и контроля за правильностью выполнения требований. На сегодняшний день в отечественных регламентирующих документах имеется противоречие. Действующий СанПин 3.3686–21 не учитывает анатомические особенности орбитальной области и риски ожога роговицы и конъюнктивы, обусловленные попаданием излишков спиртовых кожных антисептиков на неё, особенно при обработке век. Актуальным также является включение соответствующих рекомендаций алгоритма в обновленную редакцию действующего СанПиН 3.3686–21 для стандартизации подходов к обработке операционного поля и снижения частоты послеоперационных осложнений. В статье отражен алгоритм, подготовленный мультидисциплинарной командой специалистов клиники. Определены этапы процедуры, подобраны антисептические средства, имеющиеся на рынке в Российской Федерации и соответствующие требованиям СанПин 3.3686–21, подобраны составы и концентрации растворов, экспозиция, технология нанесения, исходя из полученных ранее литературных данных мирового опыта.

99-111

99-111