Письменные памятники Востока

«Письменные памятники Востока» – международное научное рецензируемое издание, специализирующееся на изучении письменного наследия Востока. С 1970 по 1987 гг. оно выходило в формате ежегодника издавалось Институтом восточных рукописей Российской Академии наук (ИВР РАН). В 2004 г. ИВР РАН возобновил «Письменные памятники Востока» как научный журнал; с 2015 г. выходит, английская версия журнала; с 2016 г. он публикуется с периодичностью 4 раза в год. Издание сохраняет своим главным направлением изучение рукописного, старопечатного и архивного наследия народов Востока, а также широкого круга связанных с ним проблем истории, филологии, философии, источниковедения, историографии, кодикологии, палеографии, эпиграфики, текстологии.

Основные темы журнала представлены в рубриках: "Публикации", "Исследования", "Книжная культура", "Коллекции и архивы", "Реставрация и хранение", "Научная жизнь", "Рецензии". В журнале публикуются памятники восточной письменности из мировых собраний рукописей, библиотек, архивов, музеев, исследования источников по истории, литературе, религиям, культуре, этнографии Азиатского региона с глубокой древности до Нового времени. Редколлегия принимает заметки с актуальной информацией о текущей научной жизни и деятельности учреждений, занимающихся изучением памятников письменности Востока, о научных конференциях и планах научно-исследовательских работ, рецензии и обзоры. Журнал рассчитан на востоковедов и ученых смежных специальностей, отражает различные направления востоковедной науки.

Индексация:

- Перечень ВАК (К1);

LENS; - OpenAlex;

- Semantic Scholar.

Текущий выпуск

Том 22, № 3 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 30.09.2025

- Статей: 12

- URL: https://journals.eco-vector.com/1811-8062/issue/view/13747

Весь выпуск

Публикации

Сийар ас-Сулук Саййида Казима Рашти. Перевод с арабского и персидского. Часть 2

Аннотация

Настоящая статья представляет собой продолжение публикации со вступлением и комментариями переводов сочинений одного из основоположников шейхизма, Саййида Казима Рашти, из коллекции ИВР РАН. Перевод на европейский язык данного трактата, осуществленный впервые, выполнен по рукописи арабского оригинала А 706 и литографии его персидского перевода PS II 157.

5-19

5-19

Об обучении в благотворительных знамённых школах на материале рукописи «Речи ста двадцати старцев»

Аннотация

В статье представлен перевод одного рассказа из оригинальной маньчжурской рукописи «Эму тангу оринь сакда-и гисунь саркянь», содержащей обширные сведения о разных сторонах жизни знамённых войск. Данный рассказ описывает процесс обучения в благотворительной школе исюэ 義學, в которой образцовый учитель разъясняет ученикам конфуцианскую классику (в частности, «Четверокнижие» сышу 四書) и прививает маньчжурский культурный код, а именно — умение читать и общаться на маньчжурском, а также стрелять из лука. Примечательно, что в рассказе всячески поощряется ведение конфуцианского дискурса на маньчжурском языке, что отражает политику императора Цяньлуна по культивированию маньчжурской/знамённой идентичности.

20-26

20-26

Исследования

Pratyakṣa в прасангике: как возможно чувственное восприятие?

Аннотация

В буддийской махаянской школе мадхьямака-прасангика ставится под вопрос возможность чувственного восприятия — одного из двух (наряду с логическим выводом) инструментов познания, признаваемых в буддизме. Если все различия ложны и обусловлены неведением, помрачающим сансарическое сознание, то восприятие оказывается на первый взгляд невозможным, так как нет ни воспринимающего субъекта, ни воспринимаемого объекта. В отличие от йогачаринов, прасангики исключают возможность довербального восприятия: оно всегда концептуально нагружено, как минимум, различием между субъектом и объектом. Однако в действительности восприятие невозможно на уровне абсолютной реальности, на уровне же реальности относительной оно существует — но объектом его являются не столько внешние объекты, сколько плоды прошлых кармически значимых действий человека, предстающие в виде «внешних» объектов. Поэтому теория восприятия в прасангике должна рассматриваться через призму не корреспондентной, а когерентной или прагматической теорий истинности.

27-41

27-41

Традиционный японский меч нихонто: как носитель надписей и текстов

Аннотация

В парадигме традиционной японской культуры меч нихонто: 日本刀 выступает не только как холодное оружие и произведение декоративно-прикладного искусства, но и как объект почитания в синтоистских и буддийских культах, как носитель сакральных смыслов и символов, а также разнообразных надписей и текстов. Статья посвящена анализу и систематизации типичных надписей на традиционных японских мечах (в основном на черенах клинков), структуре и характеру заключенной в них информации. За всю историю нихонто: сложилась особая культура составления подобных надписей, которые могли быть как крайне лаконичными, так и весьма развернутыми. Некоторые развернутые надписи можно рассматривать как своеобразный литературный нарратив, включающий игру смыслов и даже поэтический компонент.

42-58

42-58

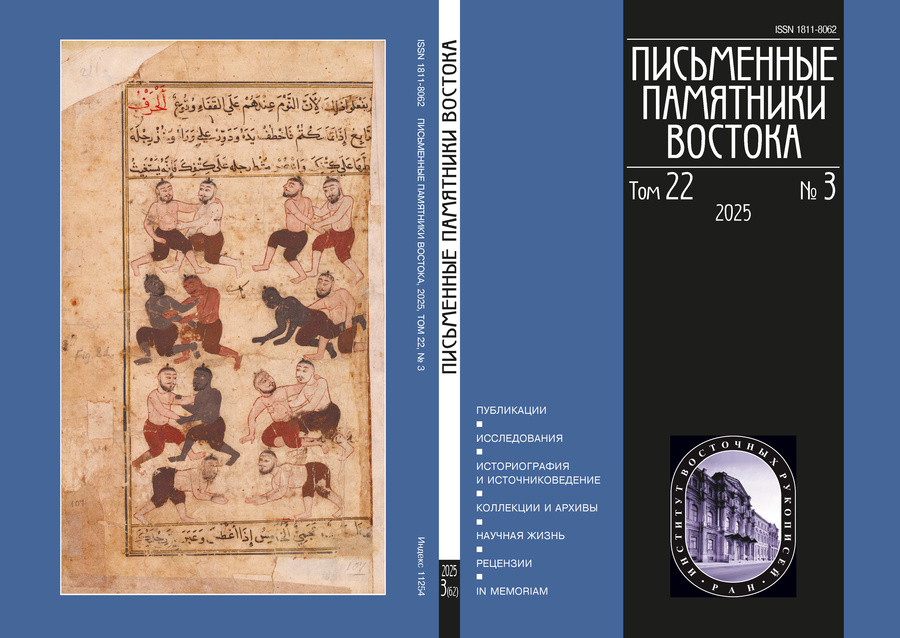

«Борьба тюркская, арабская и персидская» в системе военной подготовки мамлюков по данным рукописи C 686 из коллекции ИВР РАН

Аннотация

В статье впервые публикуются оригинальный текст и перевод «Главы о борьбе тюркской, арабской и персидской» из рукописи по военному искусству мамлюков (1474), хранящейся в собрании Института восточных рукописей РАН под шифром C 686. Исследование посвящено рассмотрению исторического контекста и традиций борьбы, пришедшей в мамлюкский Египет из Центральной Азии и Монголии, а также специальным терминам из персидского и тюркских языков, использованных в рукописи C 686, и их интерпретации. Также дается краткий анализ миниатюры, изображающей борцов, ее стиля и художественной традиции.

59-76

59-76

Историография и источниковедение

Из истории дешифровки западносемитского письма: события и люди. VII. Бартелеми-ориенталист: между наукой и «высшим светом». Часть V

Аннотация

Заключительный очерк из цикла статей о событиях и людях, стоявших у истоков западносемитской эпиграфики в Европе, посвящен обзору последних по времени востоковедных работ в жизни Бартелеми в 60-х годах XVIII в., его непростым отношениям с оппонентами и вынужденной почти пятилетней паузе в научной работе, ставшей следствием дружеской солидарности аббата с опальным покровителем, герцогом де Шуазель, высланным из Парижа в Шантелу. Возвращение герцога в столицу и последовавшая за этим многолетняя кропотливая работа аббата над многотомным археологическим романом увенчалась триумфальным шествием «Анахарсиса» по Европе в самый канун Французской революции, но этот триумф уже никак не избавил Бартелеми от восприятия заката своей жизни как «цепочки несчастий» и «мести судьбы».

77-96

77-96

Территориальное деление тангутского государства по тексту рукописи Танг 824 (Тангутский фонд ИВР РАН)

Аннотация

В статье дано предварительное описание фрагмента, содержащего сведения о территориальном делении тангутского государства, которое впоследствии стало основой его военно-административной структуры. В качестве примера исследования приведен перевод и краткий анализ двух строк, отражающих специфику территориального деления государства в конкретный исторический период.

97-102

97-102

Коллекции и архивы

«Коллекция Броссе» и начало формирования корейского собрания ИВР РАН (Азиатского Музея)

Аннотация

Статья посвящена истории поступления в Азиатский Музей первых корейских книг — девяти памятников из так называемой «коллекции Броссе». К этой коллекции относятся поступившие от различных собирателей сочинения, упоминаемые в составленном академиком М.И. Броссе рукописном каталоге китайских, маньчжурских, многоязычных, японских и корейских книг из фондов Азиатского Музея. В статье проводится идентификация записей из этого каталога с памятниками, ныне хранящимися в ИВР РАН, на основе архивных данных устанавливается их происхождение из библиотек П.Л. Шиллинга и С.В. Липовцова и обосновывается предположение о том, что упомянутые коллекционеры, вероятнее всего, получили их от сотрудников Пекинской духовной миссии (в том числе — от Н.Я. Бичурина).

103-117

103-117

Б. Барадийн и его дневник путешествия в Монголию и Амдо (по материалам АВ ИВР РАН)

Аннотация

Статья посвящена описанию начала большого путешествия Б. Барадийна в Лавран. В Архиве востоковедов ИВР РАН хранятся дневники, описывающие прохождение всех этапов маршрута экспедиции. Б. Барадийн, молодой человек 27 лет, по поручению Русского Комитета по изучению Средней и Восточной Азии был командирован сначала в Ургу, а затем в тангутский буддийский монастырь Лавран. Первый его дневник — «Амдо-Монголия» — знакомит читателя с обстоятельствами пребывания в Монголии Далай-ламы XIII. Как буддист и ученый Б. Барадийн определяет положительные и отрицательные фазы развития буддизма в Монголии, делится своими наблюдениями о жизни монголов, тибетцев. Также наряду с путевыми записями, которые он вел ежедневно, путешественник уделяет огромное внимание общему описанию края и жизни местного населения: истории, географии, экономики и политики.

118-126

118-126

Научная жизнь

XLVII Ежегодная сессия петербургских арабистов (Санкт-Петербург, 7 и 9 апреля 2025 г.)

127-132

127-132

Рецензии

Рецензия на книгу: Нух ал-Меретуки. Нур ал-макабис фи таварих ал-чаракис. Сияние светильников в истории черкесов / Под ред. И.В. Зайцева. — Майкоп: АО «Полиграф-ЮГ», 2024. — 192 с. — ISBN 978-5-7992-1170-7

133-136

133-136

In memoriam

Владимир Степанович Мясников (1931–2025)

137-141

137-141